北海道開拓は縮小傾向に

国の牧羊事業は、羊の伝染病などによる飼育頭数の減少で88(明治21)年に中止された。政府が日本初の牧羊場を開設した下総は高温多湿であったため、もともとめん羊の飼育には向かなかったことも原因の一つと考えられる。

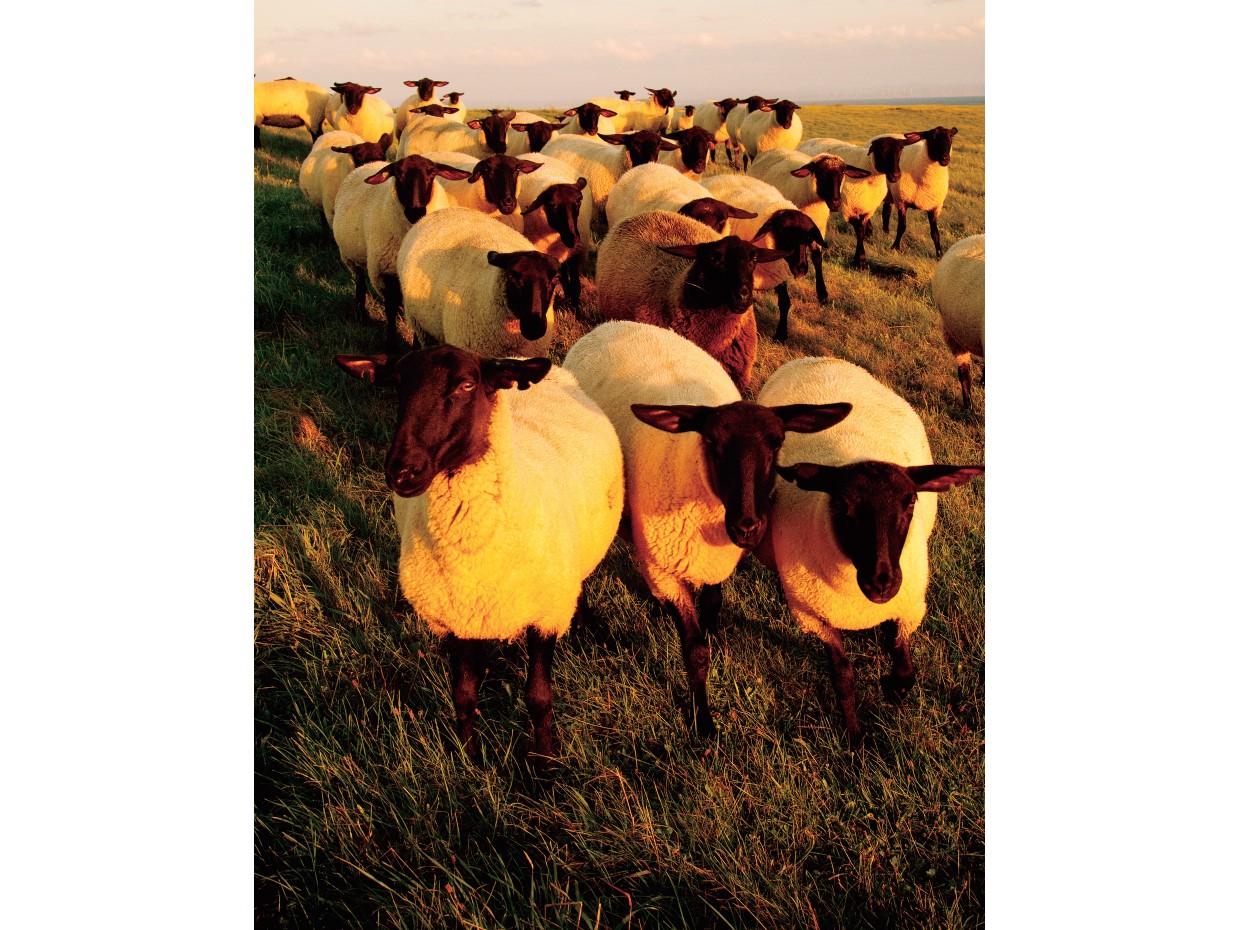

羊は環境適応力が高く、高原や山岳地帯、海岸、砂漠など、さまざまな地域で飼育されているが、高温多湿には弱い。その点、寒冷な乾燥地帯で広々とした土地が開けた北海道は適地であり、ダンの指導のおかげで羊の繁殖成績は良好だった。問題は、当時の北海道は農家そのものが少ないうえに、羊は見たこともない新参の家畜。開拓を担う屯田兵や入植者は、なじみのある牛や豚にかかりきりで、羊まで手が回らないのが実情だった。国は注力していたが、産業として育つ基盤がなかったといえる。このように日本の牧羊事業は、政府の見切り発車による失敗で、幕を開けた。しかし、ダンが指導した札幌牧羊場での飼養管理技術は、今日にも継承されている。北海道では牧羊事業が育つ芽が守られたのだ。

目指せ100万頭 その黄金時代

政府が再び牧羊事業に目を向けたのは、大正に入ってから。第一次大戦が勃発し、敵国となった豪州から羊毛の輸入ができなくなったのだ。慌てた政府は1917(大正6)年、「第2次めん羊増殖計画」を樹立。100万頭の増殖を目指して全国に5カ所の種羊場を設け、各種奨励施策を推進した。

北海道にはこの時、札幌・羊ヶ丘展望台で有名な月寒と滝川に、二つの種羊場が設立された。昭和に入ると軍需が増大し、太平洋戦争が終結した45(昭和20)年には、全国の飼養頭数が10年前の約4倍に当たる18万頭に達したという。うち北海道は4万8000頭。3万1000戸の数万人が飼養経験を持つに至り、戦後の黄金期の礎が築かれたといえる。すでに大正年間に不況のあおりで本州にあった三つの種羊場は閉鎖され、残った北海道の二つの種羊場が日本の羊産業の中心的な役割を担っていた。

戦争が終われば、もう羊毛を国に納める必要はない。農家はまず、自家産の羊毛で毛糸を紡ぎ、靴下や手袋、セーターなどを作った。やがて紡績工場の復旧に伴い、羊毛の委託加工の事業が勃興した。

羊飼いたちは町の人がうらやむ純毛製品を手に入れたのだ。これはいい、衣料品不足が補えると、農家はめん羊の飼養頭数を増やし、郊外の一般の家庭でもめん羊を飼うようになった。「仔羊はひっぱりだこの人気だった」という。

こうして羊飼養熱が高まり、飼育頭数はうなぎ上り。57(昭和32)年には、94万5000頭のピークを迎えたのである。