代々木ゼミナール生物講師

1981年、兵庫県生まれ。北里大学理学部生物科学科で古細菌の研究を行う。大学卒業後、研究の道も考えたが「生物の本当の面白さを多くの人に知ってもらいたい!」という思いから日本全国に生物好きを増やせる予備校講師の道を選ぶ。TVアニメ『はたらく細胞』専属の細胞博士としても活動。YouTubeでは「はたらく細胞ゼミナール」も公開中。

「細胞は、生物の基本であり、生き物そのものです。38億年前に誕生し、進化を遂げ、多様な生物となり、37兆2000億個の細胞からなるヒトに至りました。ルーツをたどれば、生き物は全て兄弟なのです」

原始生命や古細菌の研究から始まり、細胞、生物、ヒト、さらには生態系というマクロな世界まで俯瞰(ふかん)する代々木ゼミナール生物講師の鈴川茂先生。生物の面白さを伝えるために、教師の道に進んだという。「生物は数学や国語と違い難解でマニアックな教科だと思われがちですが、その基本である細胞は一つひとつがまるで意志があるかのように私たちの体で働いてくれているのです」

細胞を擬人化して分かりやすく伝える人気TVアニメ『はたらく細胞』専属の細胞博士となったのも自然な流れだったと言える。「授業では生徒に教えられることもたくさんあります。最近、生徒に『地球も一個の細胞みたいですね。だとしたら、人間はがん細胞ですね』と言われて、はっとしました。細胞や生物を学ぶことは、他ならぬ“自分自身”を知ること。それが地球規模の視点を育てるきっかけになるのだと思いました」

細胞の意思と働き

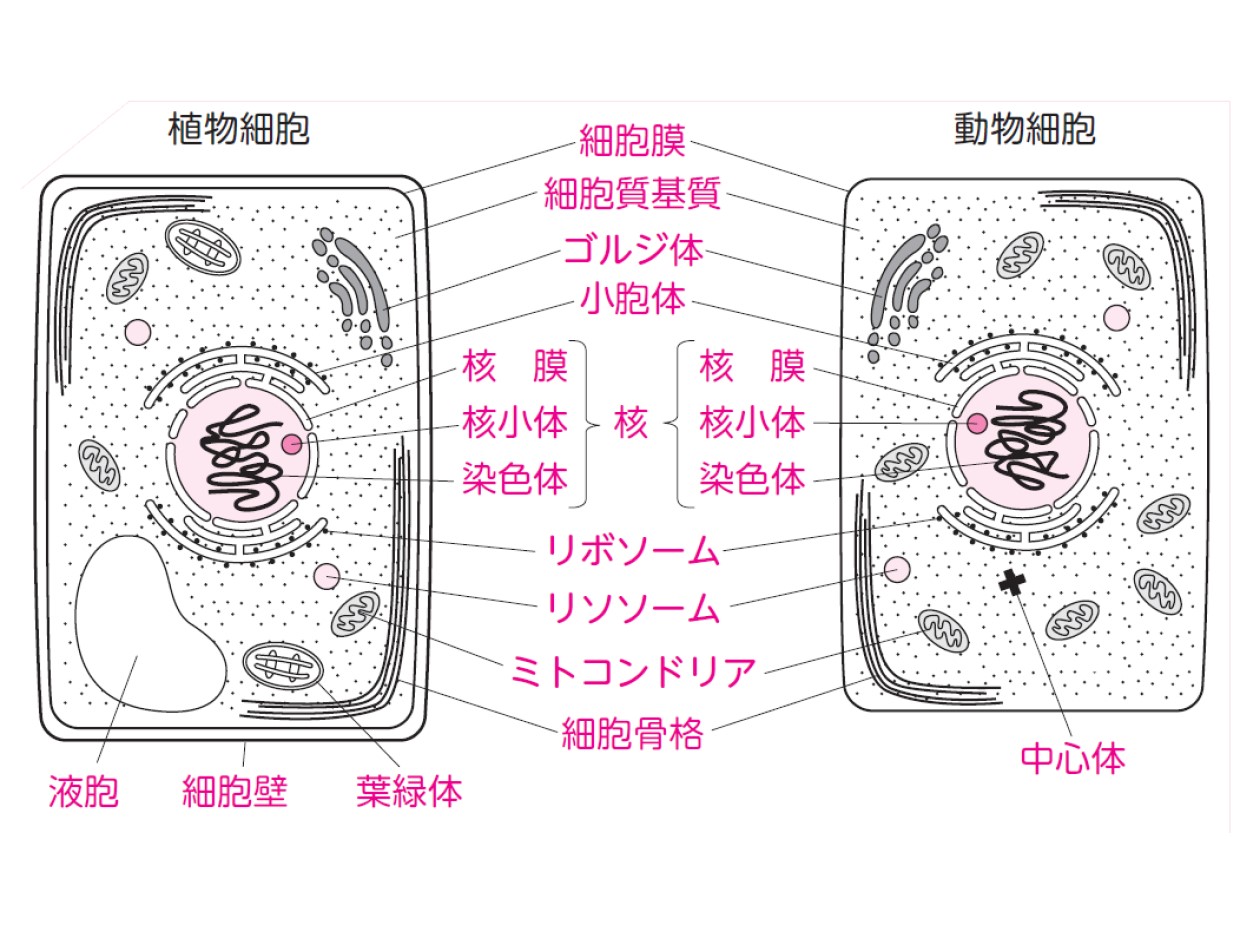

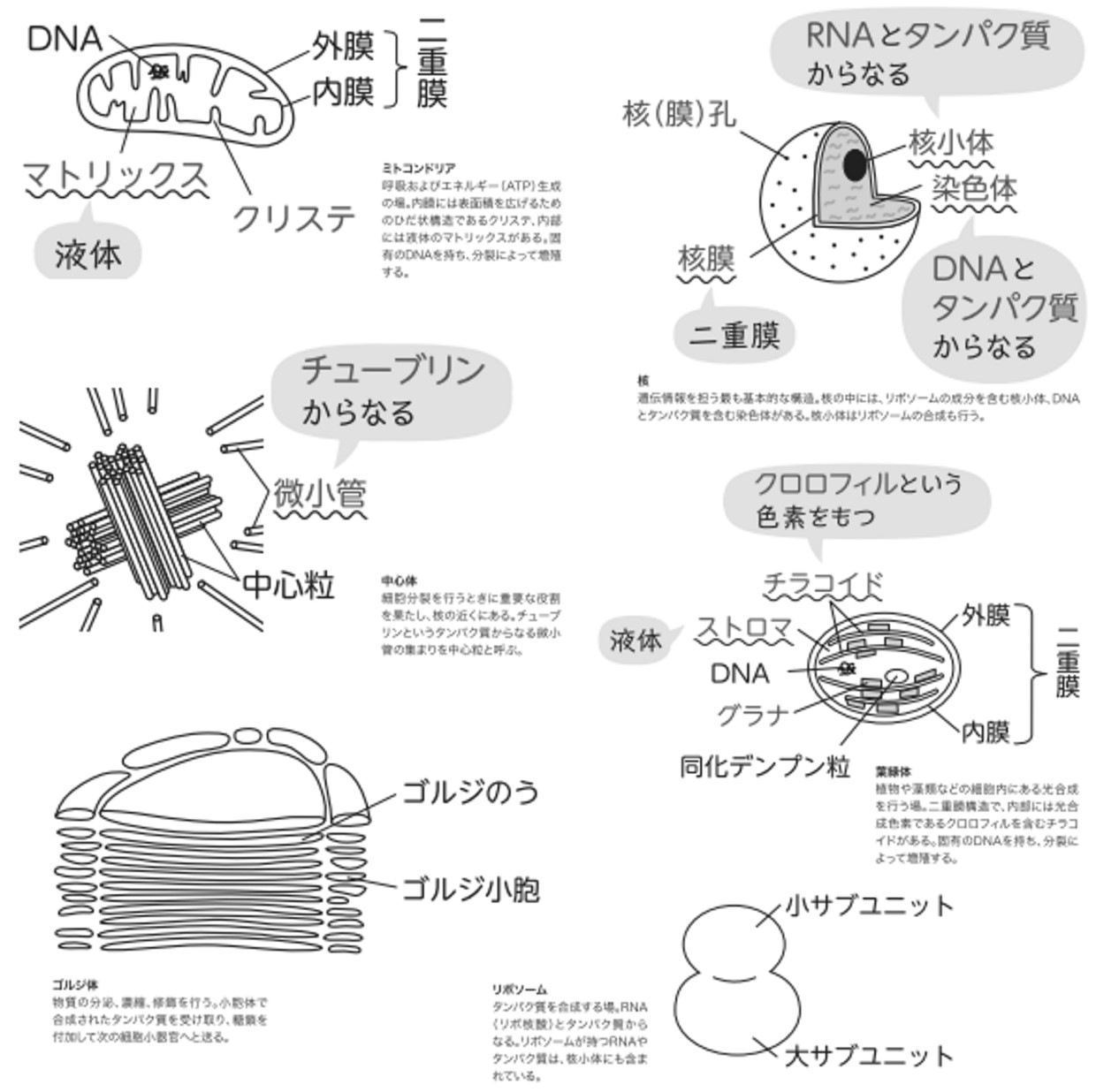

具体的に細胞はどのような意志を持ち、働いているのだろうか。「細胞の中にあるミトコンドリアによるATP合成酵素が、生きるためのエネルギーを作り出します。そして細胞膜が細胞の内外の環境を調整し、健康を保つ役割を果たしています」細胞の核には2万個以上の遺伝子があり、その情報を複製して分裂・増殖する。この働きが、成長、老化、病気の原因にもなるのだ。「例えばDNAの一部であるテロメアが小さくなると老化が進みます。またDNAの変異によって細胞が無限に分裂すると、悪性のがん細胞になる。がん細胞は本来だれの体にも存在しており、免疫力が落ちて増殖を制御できなくなると、悪性腫瘍(しゅよう)になるのです」

細胞を健康に保ち、元気に生きていくためには、どうすればよいのか。「まず、良質な生活環境をととのえることです。適度な運動で体をあたため、睡眠でDNAの修復を促す。さらに、バランスのよい食事も大切です。サプリメントや漢方などを取り入れるのも一つの方法でしょう」

免疫や炎症に働きかけるサイトカインというタンパク質はDNAから生まれるが、近年、人工的に製造したサプリメントも登場しているという。「加えて“どう生きるか”も大切です。例えば16時間食事をしない“断食状態”になると、そのストレスでエピジェネティクスという遺伝子制御のスイッチが入り、サーチュインという長寿を促すタンパク質が活発になることが実証されています。赤ワインなどに含まれる成分にも、このサーチュインを活性化させる作用があります」

また細胞の働きは、年齢によっても変化する。「体の細胞は約6年で入れ替わると言われていますが、その数も質も、年齢によって大きく異なります。老化により幹細胞の分裂や自己修復の能力も衰えるため、ストレスの少ない環境で、楽しく暮らすことが重要です。笑うことで免疫細胞が活性化することも明らかになっています」

細胞の神様

近年、細胞研究において最も画期的な発見の一つと言えば、山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞を受賞したiPS細胞だろう。「iPS細胞は細胞における“全能の神”とも言えます。ほとんど全ての細胞になり得る万能性があり、しかも受精卵を使うES細胞とは異なり、自分自身の細胞から作り出すことができます。再生医療はもちろん、病気のメカニズム解明にも役立ちます」

さらにiPS細胞と並んで鈴川先生が関心を持つのが、造血幹細胞だ。「細胞を作るには時間がかかりますが、造血幹細胞は1秒間に200万個も血液細胞を生み出します」