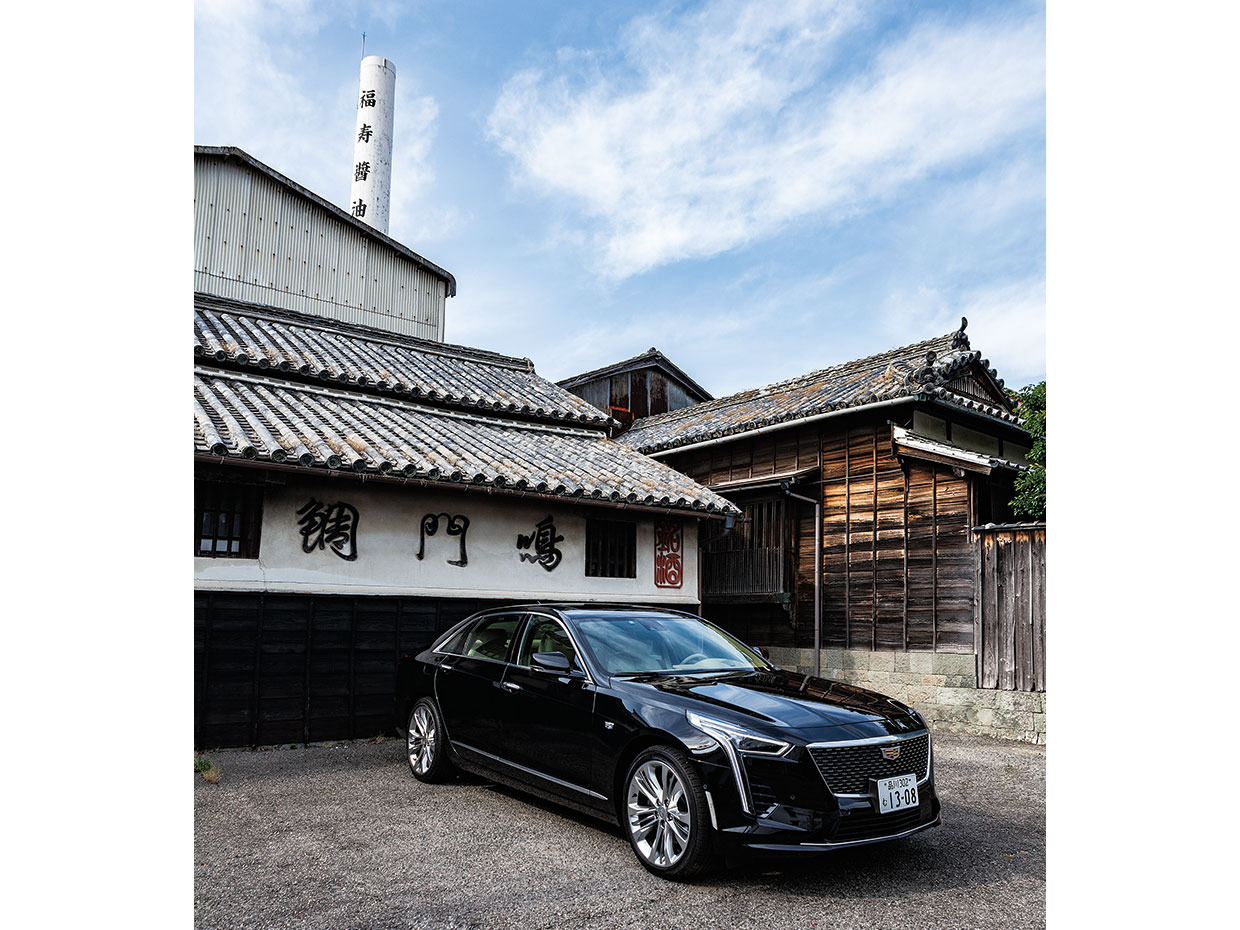

1804(文化元)年創業の本家松浦酒造場は、鳴門の撫養街道(むやかいどう)沿いで1600年ごろから米問屋を営み、豊富な米を生かすべく酒づくりを始めた。さらに先祖をたどると、そのルーツは佐賀の水軍、松浦党にあるそうだ。佐賀から海を渡って四国の玄関口であった撫養(岡崎)港にたどり着き、根を下ろした。

“海賊の末裔”であると明かしてくれたのは、10代目蔵元の松浦素子さん。家業とは違う畑で長年働いていたが、8年前に蔵を継いだ。「蔵元として、先祖が築き上げてきた日本酒の文化に誇りを持って、ウチの日本酒をもっと全国に広めていきたいです。そして『“鳴門鯛”はおいしい。この鳴門鯛が生まれた鳴門に行ってみたい』と思っていただける日本酒をつくり続けたい」と言う。

右から、ナルトタイ 純米原酒 水ト米(ミズトコメ)、鳴門鯛 大吟醸、ナルトタイ オントゥ・ザ・テーブル純米大吟醸、鳴門鯛 吟醸しぼりたて生原酒(生缶)。

200年以上、地元で愛され続けている鳴門鯛。現代のはやりの味を反映しつつ、地元の人の舌にしみついた蔵の伝統的な味が受け継がれている。

フランスのソムリエだけが審査する蔵マスター2019では「ナルトタイ 純米原酒水ト米」が720の出品酒の中からトップ14を通過。プレジデント賞も視野に!

本家松浦酒造場の中庭に笑顔で立つ、10代目蔵元の松浦素子さん。ここには、100年以上前の古い米蔵が残っている。かつて米問屋だった証しだ。

酒づくりで重責を担う杜氏を務めるのは、蔵元の弟、松浦正治さん。11年前から杜氏として「米の味がしっかりしながら、バランスのよい酒づくり」を追求している。

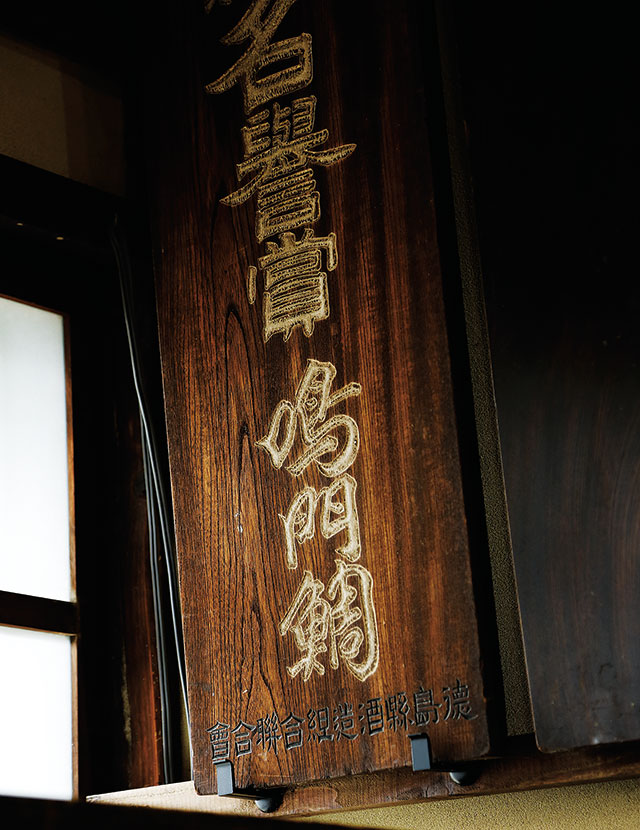

本家松浦酒造場の代表銘柄「鳴門鯛」は、ぴちっと跳ねる鯛のラベルで知られる、地元で愛され続けている酒だ。徳島屈指の老舗蔵だけあって、その名付け親は当時の県令(県知事)。「鳴門海峡の激流をのぼった鯛は、格別だとされる。この鳴門の鯛と同じように、酒の王になるように」という県令の思いが込められている。

日本酒には、はやりがある。だが、昔のイメージで「鳴門鯛は甘い」と地元の人からは、そういわれるそうだ。果実を思わせる華やかな香り、米をしっかり感じる旨い酒である。

●本家松浦酒造場

徳島県鳴門市大麻町池谷柳の本19

TEL 0120-221-158

narutotai.jp

※『Nile’s NILE』2019年7月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています

▼鳴門 関連記事

鳴門海峡

撫養との出合い

常盤味噌、伝統の味を守り抜く