(中):「松尾さん」の名で親しまれる松尾大社境内にある亀の井の水は、「酒を醸造する際に加えると腐らない」ことから、醸造家の信仰を集めた。一般には、茶道・書道の用水として、また家庭用水として愛用される。

(右):八坂神社の御手洗井は、普段は鍵がかかった木の柵の中に鎮座し、祇園祭の宵々山(7月15日)から還幸祭(7月24日)の間だけ開放される。「八坂神社の本殿下の井戸とつながっている」という伝説もあるとか。

京都三山に囲まれて、山々からの豊かな伏流水に恵まれた水の都・京都。その地下には、岩盤までの最深部が約800mの巨大な水がめがあり、かれることのない伏流水の水量は琵琶湖の8割にも上るというから驚かされる。やわらかく清らかな軟水は生活に欠かせないだけでなく、繊細な味付けが魅力の京料理や和菓子、豆腐に湯葉、茶道や染め物など、良質な水に支えられて花開いた、多彩な文化を生み出してきた。京野菜の生産者も、京料理の名店でも、違いは何だと尋ねたら、「そら、水やろなぁ」と言うくらい、水の違いが、すべての源となっている。

伏見の酒造りも、水に支えられた京文化の一つだ。同じく酒の名所として知られる兵庫・灘の酒が、硬水でつくるキレのある「男酒」と呼ばれるのに対し、伏見の酒は、やさしくまろやかな「女酒」。冷やしても燗(かん)にしてもおいしく、主役としても、料理の味わいを引き立てる食中酒としても光る味わいを持ち、その飲みやすさや柔軟性から近年、さらに評価が高まっている。

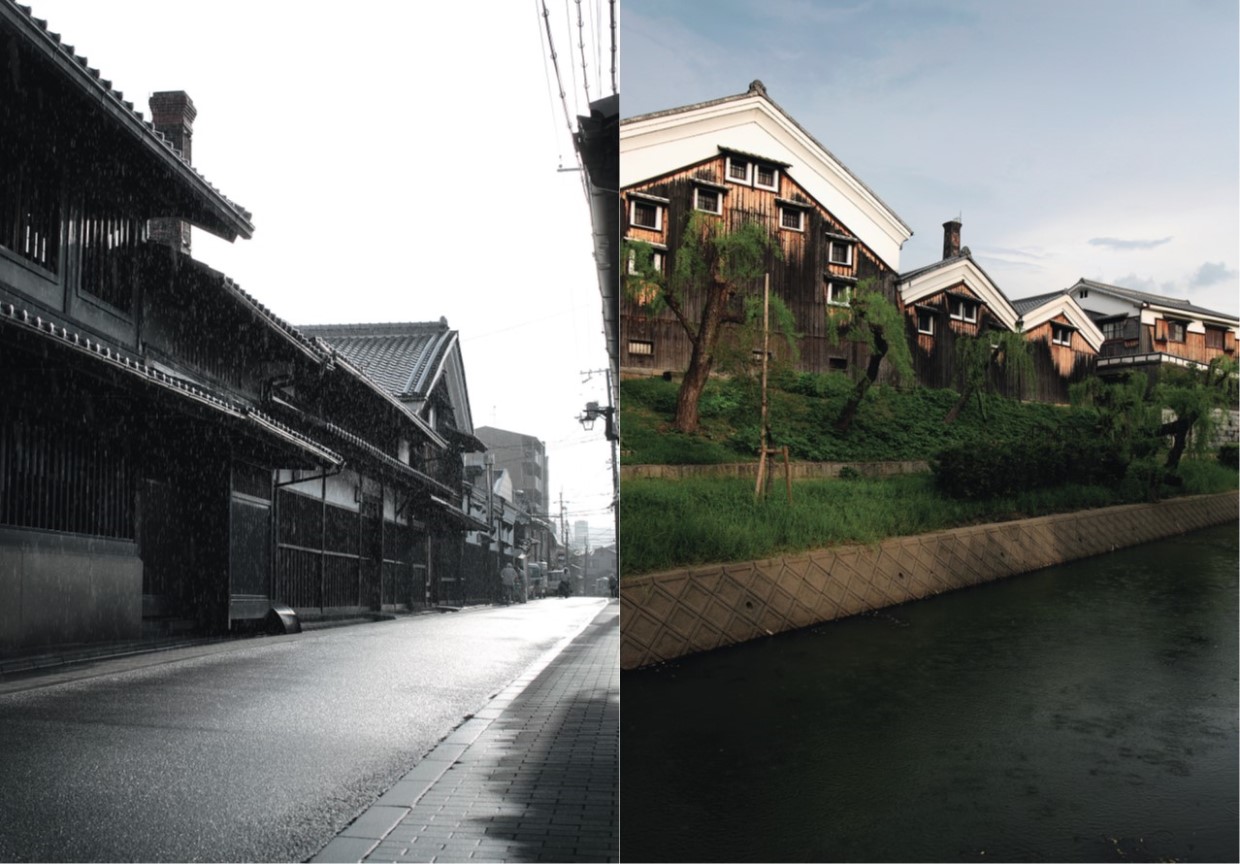

今も白壁の土蔵造りの酒蔵が点在する伏見を訪れると、町全体に、ほのかに甘い酒の香が漂っている。ここ伏見は、かつて巨椋(おぐら)池という京都最大の淡水湖を有し、さらに「伏水」とも書かれたように、京の良質な伏流水に恵まれた場所。酒造りのはじまりは弥生時代にさかのぼる。安土・桃山時代には豊臣秀吉の伏見城の城下町として栄えるとともに、酒造りが発展した歴史を持つ。のちの江戸時代に水運の父、角倉了以(すみのくらりょうい)が高瀬川運河を掘削すると、京都や大坂への水陸交通の要衝となり、宿場町や港町としても栄えた。港の中心、現在の京橋付近に軒を連ねたのが、かの寺田屋をはじめとする大小39の旅籠(はたご)である。この頃には酒造家が急増し、酒どころの基盤がつくられた。かつての伏見港周辺、宇治川流域と濠川(ほりかわ)沿いは、柳並木の気持ちの良い散策路だ。現在は江戸から明治にかけて水運に使われた十石舟が復活運航しており、当時の面影を感じながらそぞろ歩きが楽しめる。