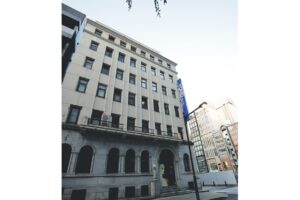

服部時計店の2代目“時計塔”として1932(昭和7)年に建築。大正時代に入ってすぐに建て替えが予定されていたが、23(大正12)年に関東大震災に見舞われ、設計を綿密に練り直して、現在の和光本館の姿に。設計は渡辺仁で、ほかに東京国立博物館本館や旧第一生命館なども手掛ける。外壁には強靭(きょうじん)な御影石が用いられ、華麗なネオルネサンス様式のこのうえなく重厚な建物である。

4月からNHKの連続テレビ小説『あんぱん』が始まった。このタイトルを聞いて、どのくらいの人が〝銀座のあんぱん〞を連想しただろうか。恐らく少なくはないはずだ。

銀座は実に不思議な街である。日々、真新しいビルが建ち、斬新な店がオープンし、新参者もやって来る。それなのにいつも銀座は、同じ顔で私たちを出迎えてくれる。

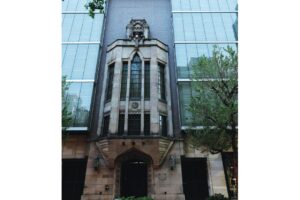

どうしてか。それは街の骨格がしっかりしているからではないだろうか。木村家の暖簾(のれん)しかり、和光の時計塔しかり、銀座三越のライオン像しかり……。ずっとそこに在り続ける街のシンボルが、銀座には圧倒的に多い。

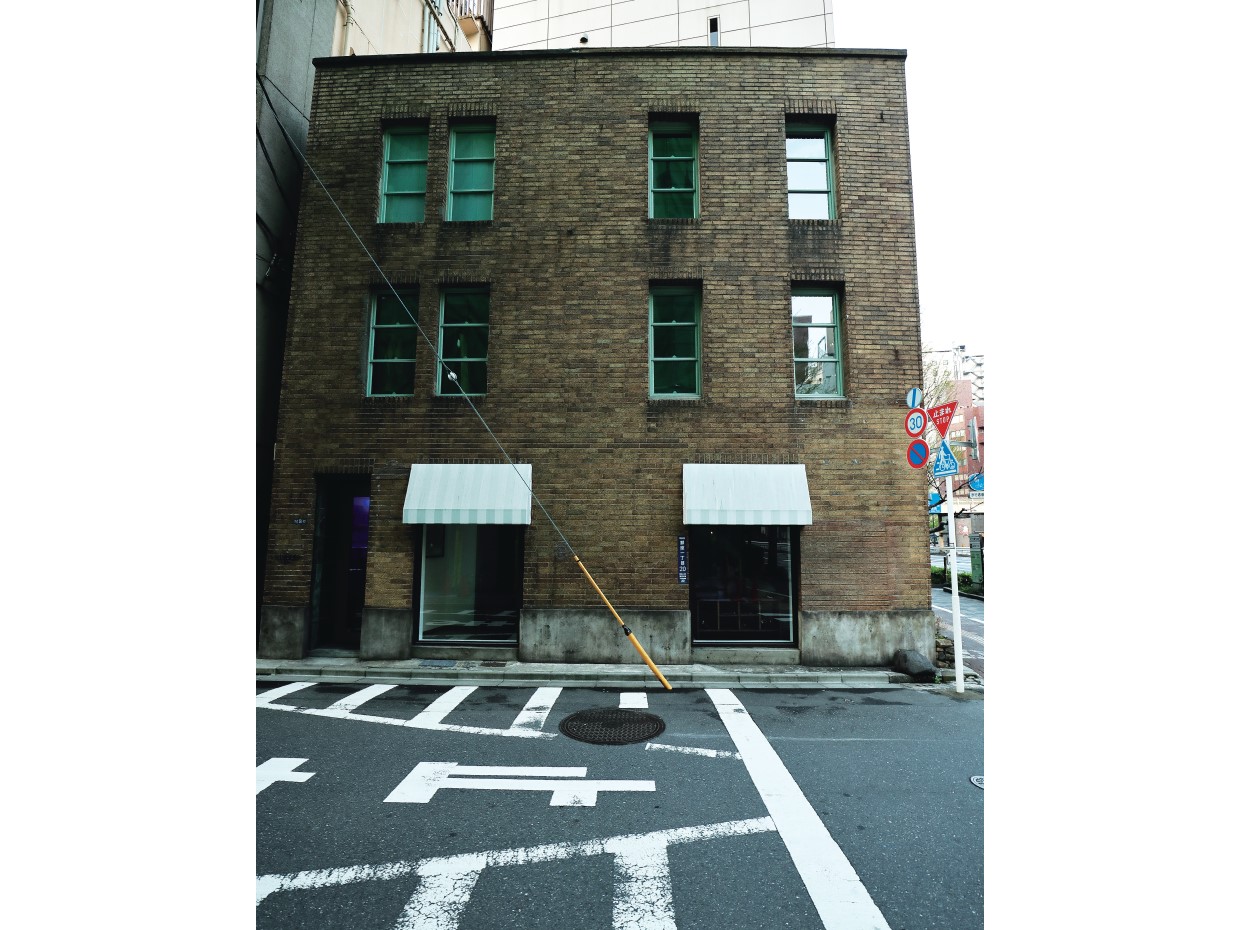

その最たるは建築で、和光や交詢(こうじゅん)ビルといった1920〜30年代に建てられた古いビルが今もなお現役だ。銀座へ行くたび、その姿を見ては安堵(あんど)し、そして古いビルの中に入ると、ふいに時が巻き戻ったような気分にさせられる。かつて過ごしたうれしい時間、楽しいおしゃべり、銀座でしか食べられないおいしいもの、おしゃれな洋服、心に残っている映画、一緒に歩いた人までもがよみがえって、いつの間にか懐かしい気持ちでいっぱいになるのだ。

きっと日本中を探しても、こんな街はない。人々の記憶の中に、それぞれの〝銀座〞が刻み込まれていて、特別な思い出になっていて、その記憶に触れることができる。

とぎれることのない記憶の構図として、古いものが支える銀座は、ずっと〝らしく〞在り続けるのだ。

※『Nile’s NILE』2025年5月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています