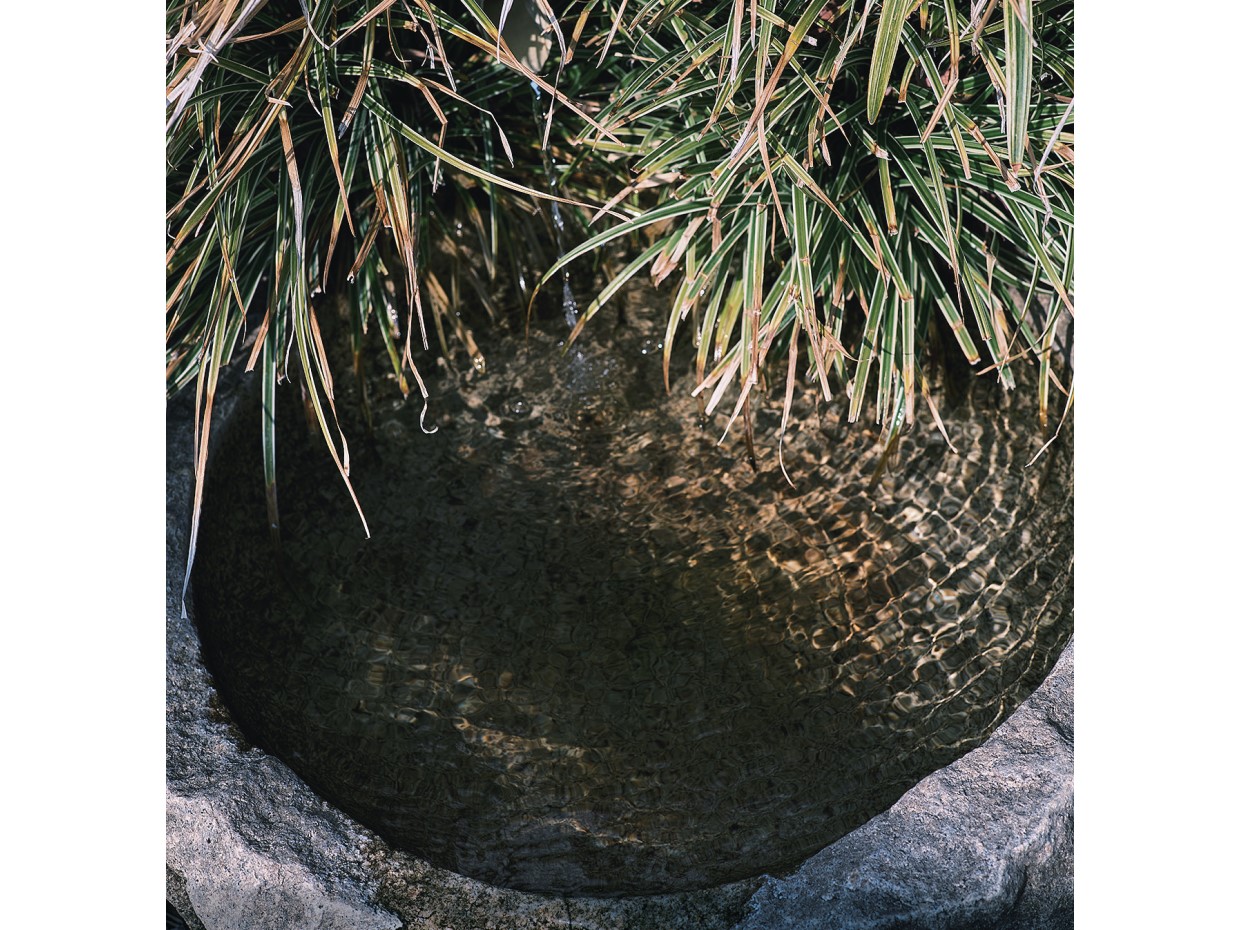

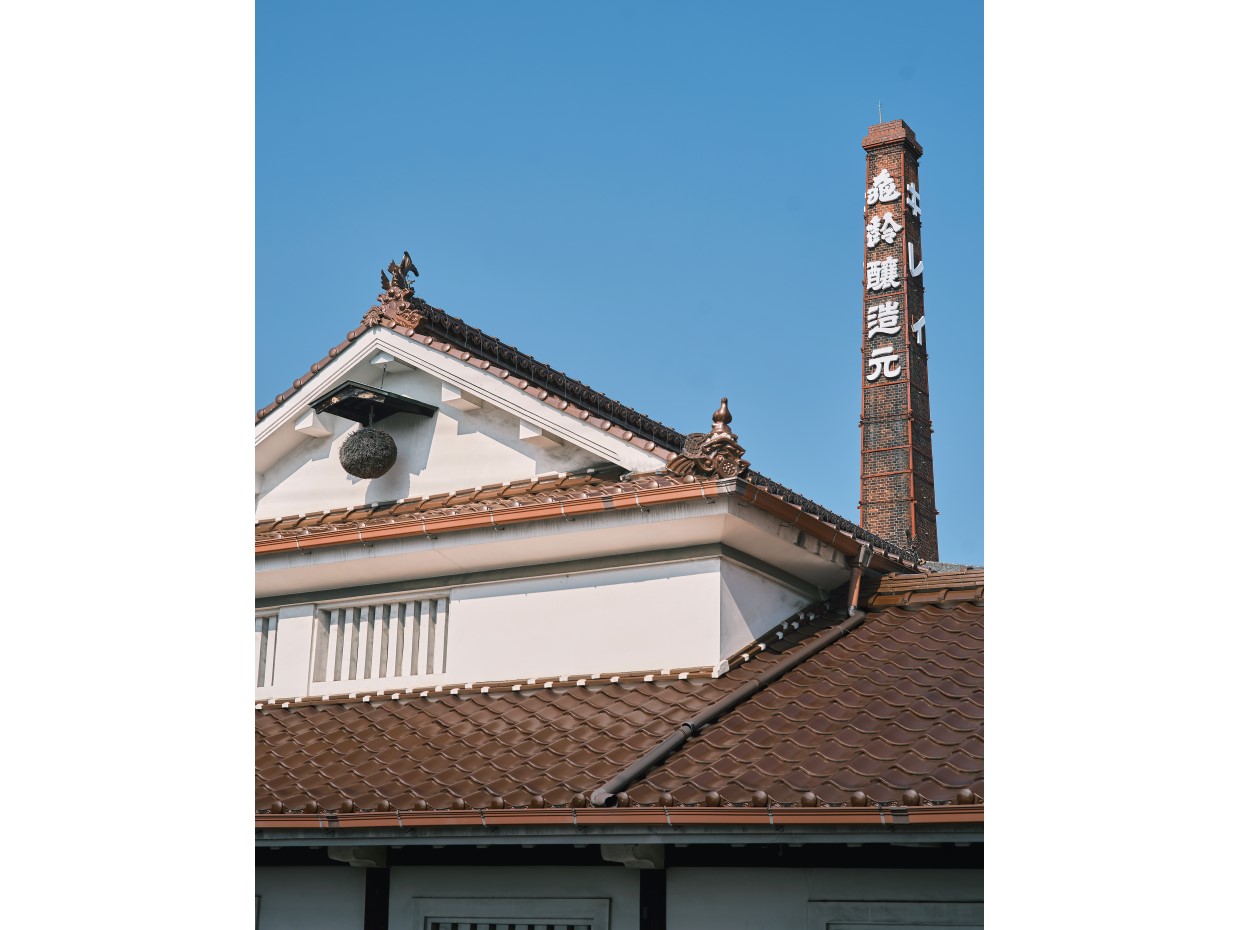

かつて、日本の良質な酒処と言えば灘だった。灘では酒づくりに西宮の井戸から「宮水(みやみず)」と呼ばれる仕込み水を運んでいるが、この宮水は硬度が高く、ミネラル分が豊富で発酵が進みやすいという特徴がある。だが、広島をはじめ日本の多くの地で酒づくりに使われる水は軟水であり、灘と同じように酒をつくっても腐らせてしまう。結果として、灘の独壇場が続いていたが、この状況を打開したのが、広島・安芸津(あきつ)の酒造業者、三浦仙三郎だった。仙三郎は灘で酒づくりを学んだ後、水の違いに気づき、軟水でも安定して良質の酒をつくる方法を模索する。仙三郎の座右の銘は「百試千改」。言葉通りの研究を繰り返し、1897(明治30)年、こうじをしっかりと育て、温度管理や衛生を徹底する、軟水醸造法を確立させた。これが現在の吟醸酒の原点であり、仙三郎は「吟醸酒の父」と呼ばれている。