不昧公の松江

明々庵から松江城を望む。江戸後期の大名茶人として有名な松江藩7代藩主・松平不昧公。明々庵は今も松江に残る茶室で、定石にとらわれることなく、自身の美意識を随所に発揮した不昧公らしさを見て取れる。

自身もしばしば利用した“不昧公好み”の名席だ。

松江藩主・不昧公と茶道

不昧とは松平治郷の号であり、17歳で出雲国主となった人物である。財政難に苦しんでいた松江藩を、治水事業による新田開発を始め、薬用人参の栽培、たたら製鉄(玉鋼づくり)の奨励などによって改革を進め、藩政を立て直した名君だ。

一方で19歳で禅の修行を積み、師である江戸の天真寺の大巓和尚から、仏教書にある「不落不昧」にちなんで不昧の名を授かった。茶道に傾倒したのは「茶禅一味」と言われる禅と茶道の深い関係によるものであろう。

三斎流や石州流を学んだ不昧公は茶道を極め、自ら不昧流を完成させた。

茶器の研究でも知られ、不昧公が収集した約800点にも及ぶ道具類が『雲州蔵帳』に記され、現在でも雲州名物として重視されている。書や画、和歌、俳句、陶芸なども嗜む一流の文化人であった不昧公は、茶室の建築でもその才能を示した。

「客の心になりて亭主せよ。亭主の心になりて客いたせ」。贅沢に走りがちだった当時の茶道を批判し、千利休の侘茶に立ち返った、不昧公の“もてなし”の精神である。

その精神は当時茶道の中心であった武士だけでなく町衆にも浸透し、松江に広く茶文化を行き渡らせた。

晩年の不昧公は自ら造った茶室で、茶の湯三昧に過ごしたという。1818(文政元)年、68歳の生涯を終えた不昧公の廟は月照寺境内の松江城天守閣を望む地に立つ。

廟門には公の好物だった葡萄が透かし彫りにされている。このように街の随所に不昧公の面影が残り、好みを受け継ぐ文化が息づく松江は、初めてでもどことなく落ち着きと懐かしさを感じさせる。

国宝・松江城

松江城の天守から宍道湖を望む。松江城は「千鳥城」の名も持つ美しい城で、山陰地方で唯一現存する天守閣は、この7月に国宝に指定されたばかりだ。

城下町・松江の歴史は、堀尾吉晴がこの地に封じられたことに始まる。1600(慶長5)年の関ヶ原の合戦の功績として遠州・浜松から出雲・隠岐24万石に子・忠氏とともに転封となった。

吉晴は城地を広瀬(月山富田城)から松江(亀田山)に移した。宍道湖東畔に位置する松江の将来性に着目してのことだった。

城は1607(慶長12)年から5年をかけ、1611(慶長16)年に完成。このころには城下の街区や城を囲む堀の一部も出来上がっており、現在の松江市の礎が築かれた。また松江という地名もこのころ生まれたという。

松江を愛した小泉八雲

松江に暮らし、その独特の文化に魅了された人物の一人が文豪・小泉八雲である。本名ラフカディオ・ハーン。ギリシャ生まれ、アイルランド育ちで、アメリカで記者となったのち、1890(明治23)年に来日。5カ月後に英語教師として松江に赴任した。

松江藩士の娘・小泉セツと結婚した八雲は、松江城堀端の武家屋敷に暮らし、セツを通じて松江を愛し日本文化を理解した。

またセツから、松平家の菩提寺である月照寺の石の大亀が夜な夜な町に出て人を食らう話など、この地に伝わる怪談を数多く聞いた。これが「耳なし芳一」などの著作につながった。

八雲が松江で暮らしたのは1年3カ月ほどだったが、この間に受けた文化・風習の感銘は生涯消えることがなかった。

現在も松江城北側の塩見縄手に、八雲が暮らした屋敷が残る。屋敷を囲む日本庭園からは八雲の感性が感じられる。当時八雲に家を貸していた大家がそのままこの家の持ち主であり、隣で暮らしているというのも松江ならではの話だ。

塩見縄手にはほかにも武家屋敷や老松が残る町並みがあり、芥川龍之介、志賀直哉、島崎藤村ら多くの作家に愛された。

芥川龍之介は「松江に来てまず心を惹いたのは、川の水と多くの木造の橋であった」と『松江印象記』に記した。

堀や川を小舟で行く「堀川めぐり」は今も人気である。築城400年の松江城と森の自然を水鳥と共に楽しむことができる。

塩見縄手や小泉八雲旧居、「不昧公お好み道具」を展示する田部美術館、普門院観月庵など、不昧公ゆかりの名所もこの堀川沿いにある。小舟に揺られながら、橋を体を伏せてくぐり抜ける体験は松江観光の醍醐味である。

八雲の松江

水と建築の街

不昧公御好み

松江は京都や金沢と並ぶ菓子どころである。その背景にあるのが、不昧公と、現在も街に息づく茶の湯文化だ。

松江に息づく茶の湯文化

不昧公は藩の職人たちに茶会で出す菓子を作らせることで松江に菓子文化を発展させた。現在でも松江の暮らしには抹茶と菓子が欠かせない。

松江には不昧流を含む11もの茶道の流派が存在し、日常でも難しい作法を抜きにした茶と菓子が嗜まれている。来客時はもちろん、抹茶と菓子を朝食代わりにしたり、夕食後に家族で楽しむ家庭も多い。

幼稚園から抹茶を飲むプログラムがあるなど、子どもから大人まで心から抹茶と菓子を楽しんでいる。

現代でここまで茶文化が浸透している街は少ない。それほど松江の人々にとって不昧公の存在が大きく、時代を超えて親しまれてきたのだ。

地元でよく使われる“不昧公好み”という言葉にもその片鱗が感じられる。不昧公の精神を継ぐ老舗の茶屋や菓子処が、銘茶や銘菓を今も作り続けている。

こうした背景を知ると、松江で茶屋や菓子処に入る楽しさはさらに増す。今も街のどこかで不昧公が「うむ、うむ」とうなずいているような気さえしてくる。

松江には至るところに菓子処があるが、どこへ入っても常に客がいる。和菓子が特別な日のものではなく日常の友であり、それぞれにひいきの店を持つことの表れなのだろう。

銘茶銘菓老舗めぐり

老舗の和菓子処が集まる天神町や寺町を歩くと、店先で「一服して行きませんか」と声をかけられ、その和やかな雰囲気に引かれて足を向けた。1890(明治23)年創業の和菓子店「風流堂」である。

松江には「不昧公好み」の代表である三大銘菓がある。その1つが、日本三大銘菓にも数えられる「山川」だ。長く途絶えていた山川を復元したのが「風流堂」2代目の内藤隆平である。

散るは浮き散らぬは沈む紅葉の影は高尾の山川の水——不昧公の歌になぞらえ、紅葉を表す赤と川を表す白の落雁を、時期により上下を変えて茶席に供したという。

しっとりとした口当たりで甘味が後を引かず、抹茶の風味を引き立てるところがまさに“不昧公好み”であったに違いない。

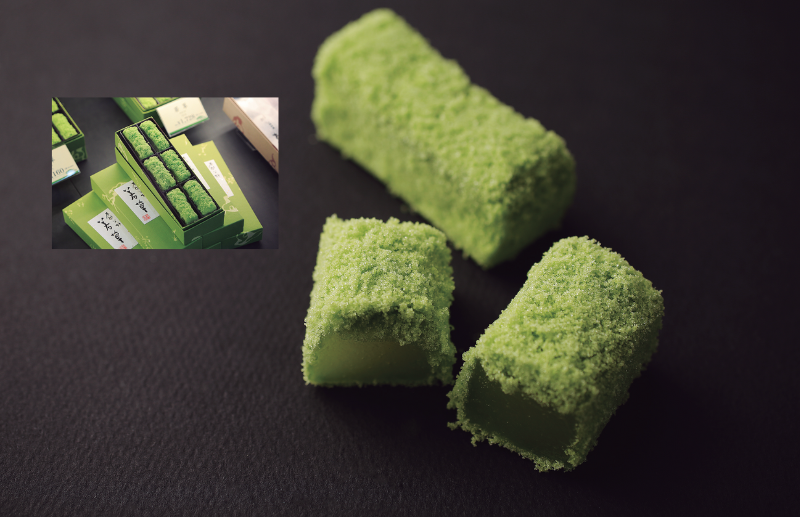

もう1つ、不昧公の歌「曇るぞよ雨ふらぬうちに摘みてこむ栂尾山の春の若草」から命名されたのが、三大銘菓「若草」である。不昧公の『茶事十二ヶ月』によると春の茶会に用いられていたもので、こちらも一度途絶えたが、1874(明治7)年創業「彩雲堂」初代の山口善右衛門が復元した。

求肥に薄緑の寒梅粉をまぶし若草山の萌ゆる緑を表現。石臼で水挽きした柔らかな求肥が美味である。

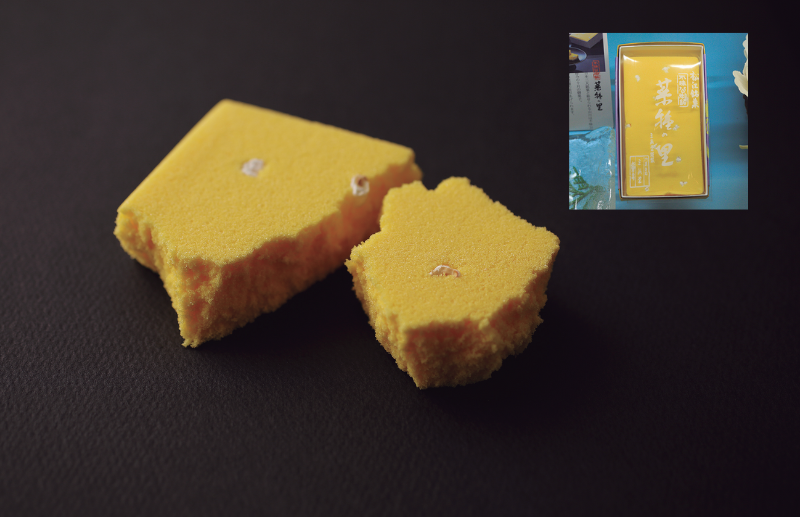

三つ目は不昧公自ら命名した「菜種の里」。春の菜畑を蝶が飛びかう様子を表した鮮やかな黄の落雁で、老舗「三英堂」相伝の銘菓だ。

さらに天神町で最も歴史のある1809(文化6)年創業の「桂月堂」では、人が目で選んだ蜜漬け大納言を使った「薄小倉」が有名である。

もちろん茶屋の老舗も健在だ。1884(明治17)年創業の「中村茶舗」初代・中村末吉は、日本で初めて電動で抹茶をひく臼を発明した人物として知られる。

中村茶舗では不昧公命名の抹茶「中之白」を販売しており、不昧公直筆の由来が掛け軸として保存されている。まさに“不昧公好み”の抹茶だ。

予約すれば抹茶工場の見学ができ、お茶請けを持ち込んで不昧流の三畳台目茶室「松吟庵」で抹茶をいただくことも可能である。

味わいもさることながら、一軒、また一軒と店を訪れるたびに松江の人々の柔らかさや優しさが旅の心に染みていく。これもまた茶の湯文化とともに受け継がれてきた“不昧公直伝のもてなし”なのだろう。

抹茶と菓子をのんびり味わいながら、妙に納得してしまう。

いつかこの松江の町が、限りない魅力をもって私に迫ってくる時がくれば、私はちゅうちょすることなく山陰に住むかも知れない。海をへだてた半島からやってきた日本人としては、それも一つの必然のような気もする。〈夏、もう一度この町へきてみたい〉と、宿の静かな座敷から夜の湖を眺めて考えた。

五木寛之 『故郷に女ありて』松江より

もう一つの松江の味

抹茶と和菓子のほかにも、松江の人々に愛されている味があった。1935(昭和10)年創業、松島屋の醤油と酢だ。

醤油はその土地の食文化や風土に合わせて成熟されていくもの。松島屋では松江の自然に育まれた創業以来の蔵付き酵母を用い、熱をかけたり薬剤で発酵を促したりせず、この地の季節や気温に任せ、手作業で櫂入れをして文字通り醤油を「育てて」いる。

松島屋の3代目・井原浩之氏によると、島根の醤油は火に強く、熱しても味や香りが落ちないため焦がし醤油にも向いているという。

さらに、かけ・つけ醤油には旨みが強い再仕込み醤油、煮物には素材の味を尊重した淡口醤油と、用途によって使い分けるのが伝統だ。再仕込み醤油は全国でも約1.0%しか生産されていない、松江の特産品である。

松島屋では一度仕込んだ醤油を搾り、生醤油でさらに仕込む二段仕込みで、約2年半の歳月をかけて造り上げる。特有の甘みととろみがある、まさに松江ならではの味だ。

松江に醤油の店は多いが、醤油と酢の両方を造っている店は少ない。醸造酢は島根県産の吟醸酒に使用する米や酒かすを発酵させ、種酢(生酢)を加えて発酵させるのが特徴で、醤油以上に手間がかかる。

この昔ながらの製造法で造った醤油と酢を、松島屋では市内の小・中学校の学校給食用に提供している。松江の子どもたちにとって忘れられない「ふるさとの味」となっている。

※『Nile’s NILE』2015年9月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。