桜はまだ三分咲き、春を迎えたばかりの飛騨高山で、一年で最もにぎわう日が、春の高山祭「山王祭」である。しかし、その始まりは意外と静かであった。町のどこからか、「ドン」という太鼓の低い音、そして笙や笛の“雅な音”が聞こえてくる。そうして音のする方へ向かうと、獅子舞を先頭に、伝統的な装束をまとった総勢数百人の祭行列に出くわした。青空にそびえている幟も風にはためき、突然、いにしえの時代にタイムスリップしたかのような感覚に陥る。山王祭の始まりだ。

日本三大美祭の一つ

「高山祭」は、旧高山城下町の南半分の氏神様である日枝神社の春の「山王祭」と、北の氏神様・桜山八幡宮の秋の「八幡祭」と、二つの祭の総称である。ここ高山には、奈良時代の昔から都の造営に腕を振るった匠の技術と、それを守り発展させてきた町人たちの情熱がたぎっている。その粋の全てがこの祭に凝縮されて今に伝えられているわけだ。

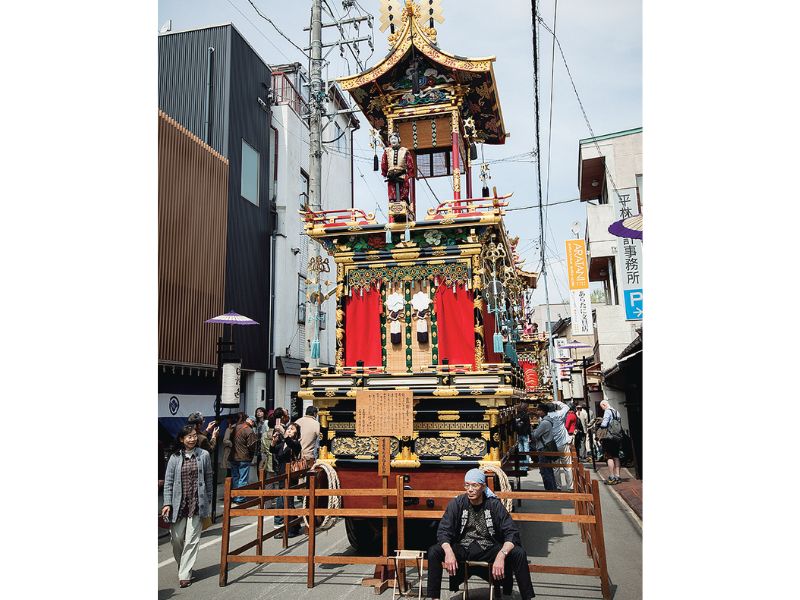

町中を舞台に、豪華絢爛たる12台の屋台が曳きそろえられ、宮廷絵巻さながらの情景を描き出す。お旅所前の広場では、三番叟、龍神台、石橋台によるからくり奉納。人形たちがしなやかに舞い、早変わりやキレのある動作を繰り出す。

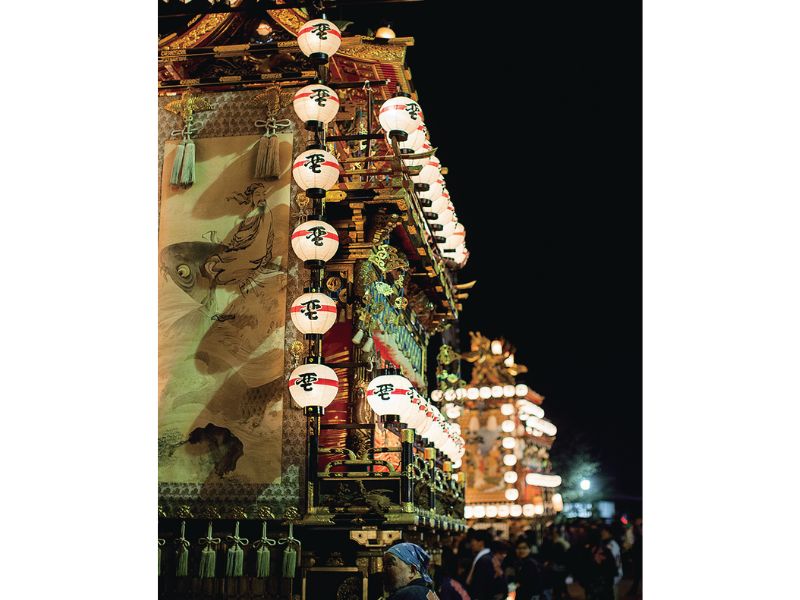

その間、日枝神社から獅子舞を先頭に、雅楽の高雅な調べが流れる中を、神旗、神輿、台名旗が裃姿の警固や闘鶏楽を従える「御巡幸」は、お旅所へ向かって町中を練り歩く。お旅所に神輿など御巡幸が到着すると、今度は12台の屋台が約100個もの提灯をともし、街灯が消された町を照らしながら、ゆっくりと夜の町を巡る。“天領の国”らしい、おごそかで上品な祭である。

京の都と江戸の文化の融合

高山祭の起源は、1586(天正14)年に飛騨に入国し、百余年にわたって領国大名を務めた金森氏の時代にさかのぼる。3代・重頼の実弟・重勝より太鼓の寄進を受け、欄干付きの車にこれを載せて祭礼に巡行したのが始まりだという。神楽台と呼ばれるその屋台は、今も屋台行列の先頭に立ち、威光を放っている。その後、高山の町人たちは町内ごとに屋台を造り、やがて日本三大美祭の一つとたたえられる高山祭へと昇華させたのだが、その源には脈々と匠の技が流れている。

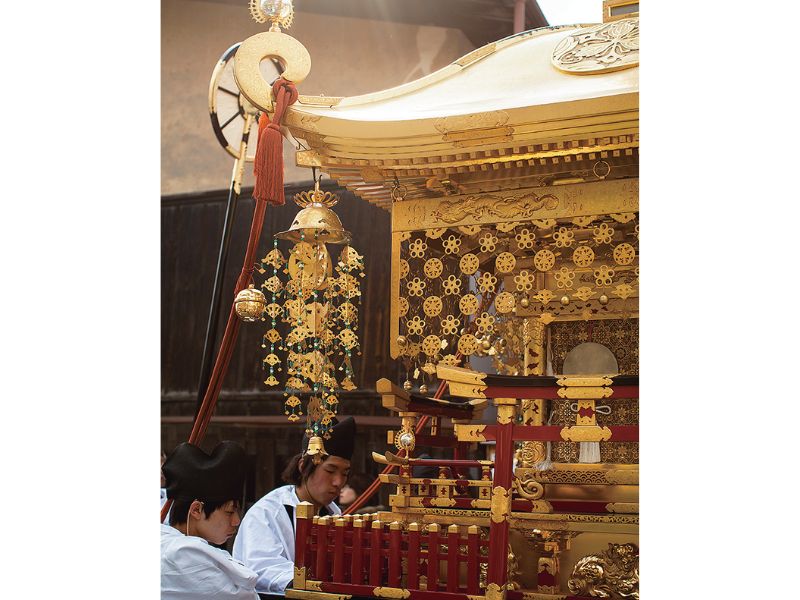

飛騨の国では古来、朝廷に税の代わりに匠を送り出していた。その数たるや、およそ600年間に延べ7万~8万人!奈良や京の都の宮殿や寺院の建築に従事した匠たちの技術が受け継がれる中で、江戸時代後期に開花したのが、高山祭の屋台なのだ。

特筆すべきは、この屋台美術には城下町として栄えた時代に醸成された京の雅の文化と、1692(元禄5)年に幕領となって以降に流入した江戸の先進の文化が融合されていることだ。磨き抜かれた職人芸の粋と、それを統合・プロデュースして屋台に仕立てた旦那衆の美意識、その伝統を守り伝えてきた町人の情熱……山深い地にあって、飛騨は常に中央と密接に関わりながら、特異な文化を作り出した“天領”である。

※『Nile’s NILE』2013年5月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。