五島を治めた五島氏

五島列島(小値賀島を除く)は、鎌倉時代から幕末まで、五島(宇久)氏が治めた。その歴史は五島列島の最北東に位置する宇久島に、1187(文治3)年に平家の落人(家盛説あり)が上陸したことに始まる。その後、宇久姓を名乗った。

その宇久氏は徐々に南下して勢力を広げ、1413(応永20)年に小値賀島を除く五島列島を統一した。1507(永正4)年に宇久囲かこむが、妹婿の玉之浦納おさむの反逆によって命を落とす。妻子は平戸に逃れて、その後1521(大永元)年に囲の子、三郎(宇久盛定)が玉之浦納を討ち再興を果たす。

1526年に領主となった盛定は、新たに深江(福江)川の河口の丘に江川城を築いた。1540(天文9)年になると、東シナ海を中心の貿易商人として活躍していた明国人、王おう直ちょくがさらに勢力を拡大するため、通商を求めて福江に来航。この頃、財政難に陥っていた宇久盛定は、よろこんで王直に通商を許し、江川城下の高台に居住地を与えた。

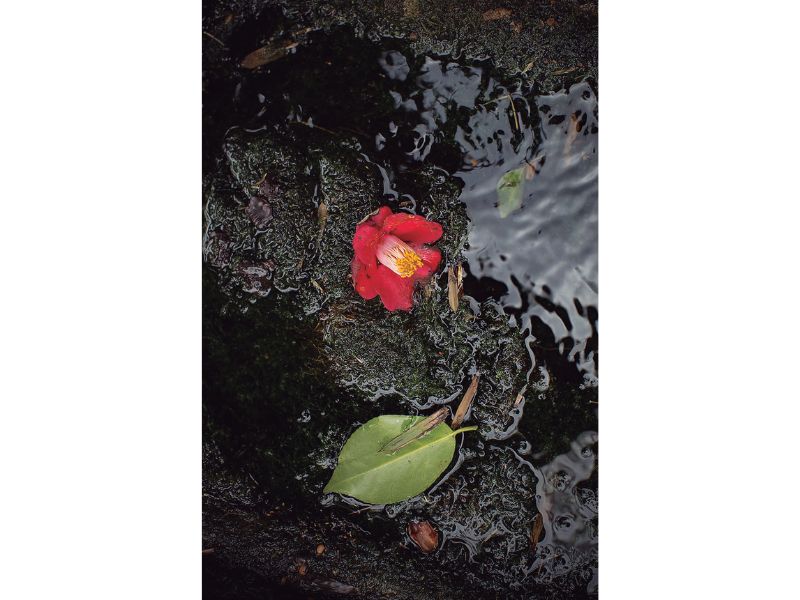

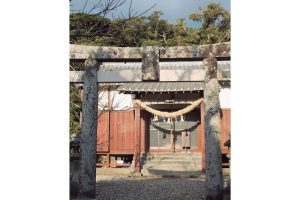

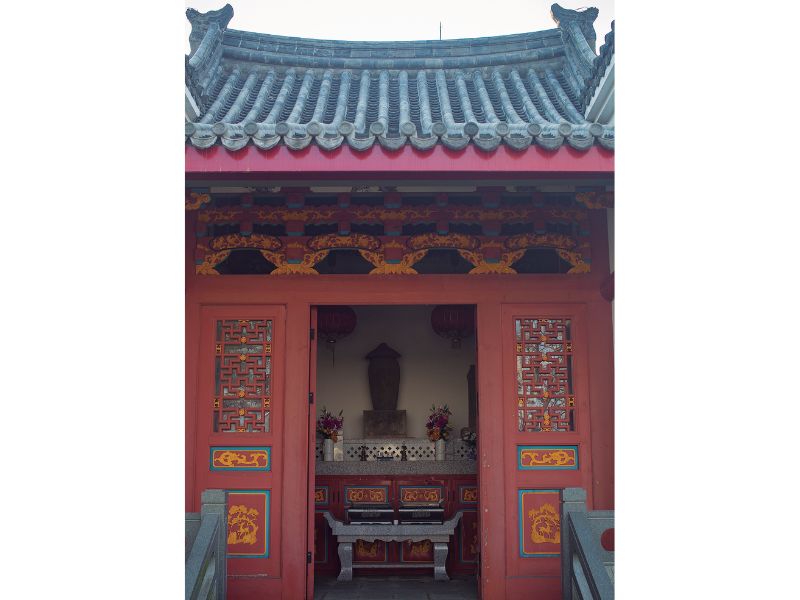

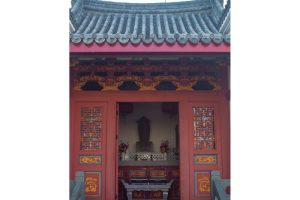

こうして唐人町が開かれ、付近一帯が交易の場として栄えた。その名残として、飲料用水、船舶用用水として造った六角井戸や、王直らが航海の安全を祈った廟堂跡地だという明人堂がある。

キリスト教を奨励、弾圧

財政を立て直した盛定の子、純すみ定さだは病に伏してしまう。そして、1562(永禄5)年にイエズス会に要請して派遣されてきた日本人医師のディエゴの治療を受けた。

その後、純定はシャム(タイ)から五島経由で平戸に入るポルトガル船に宣教師の派遣を頼み、1566年にポルトガル人修道士、アルメイダと日本人修道士、ロレンソを迎え入れた。医師でもあったアルメイダは、純定の高熱を治療して、五島での宣教を許される。こうしてこの地でのキリスト教の歩みが始まったのだ。

さらに信徒の数は増え続け、純定の次男である純すみ尭たかが洗礼を受ける。その後、領主となった純尭は熱心に信仰した。福江や奥おく浦うら、六む方かたに教会が建ち、信徒は2000人を超えて最盛期を迎える。

しかし、純尭がわずか3年で没する。後継の純すみ玄はるは、1592(文禄元)年に宇久の姓を五島に改め、祖父と父が信仰したキリスト教を排斥した。豊臣秀吉の命で朝鮮へ出兵した純玄は死亡。すると、純定の三男でキリシタンの五島玄はる雅まさが家督を継ぎ、いったんはキリスト教を再興する。

しかし、戦乱の世は動き、五島氏も翻ほん弄ろうされる。関ヶ原の戦いの後に、玄雅は1603(慶長8)年に幕府を開いた徳川家康から、1万5000石の所領を認める朱印状を下賜された。これをもって五島(福江)藩の誕生である。

キリシタンであった玄雅は、肥後の加藤清正らの勧めによって棄教。その後も宣教師は来島したが、1614年に発令された禁教令を受け、後継の2代藩主の盛もり利としは宣教師を追放。弾圧を強化した。

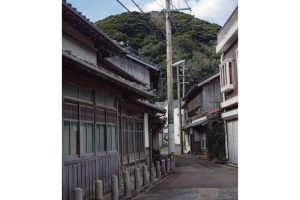

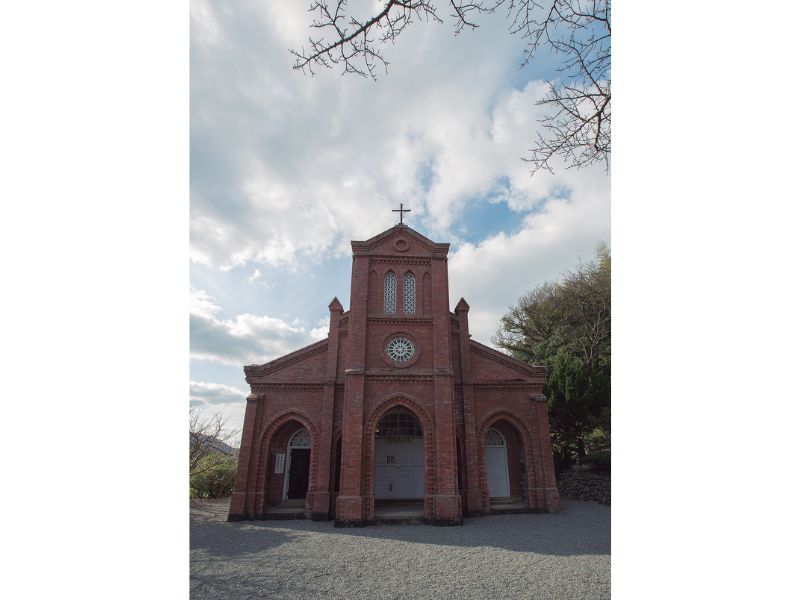

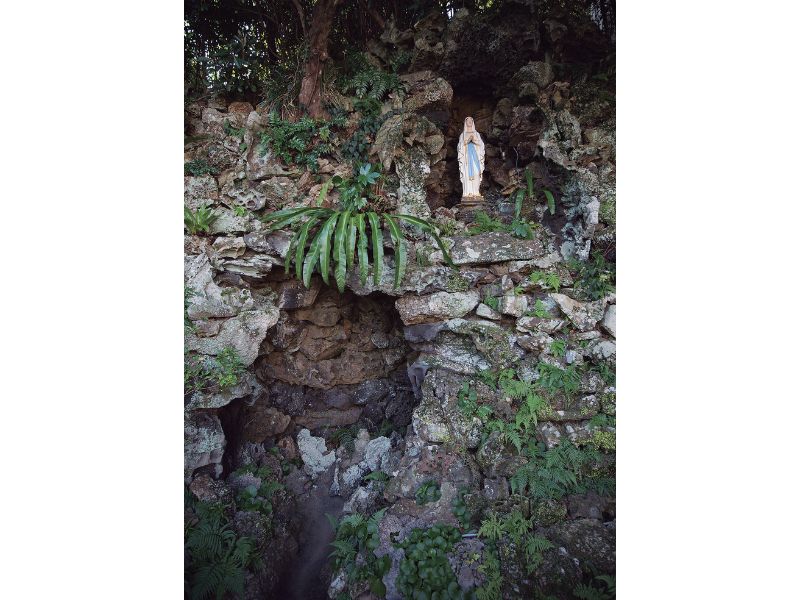

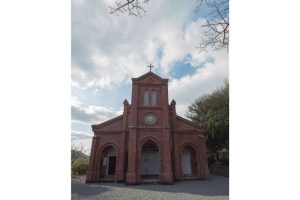

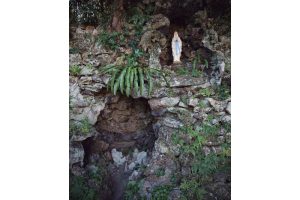

禁教が解かれた後(明治以降)、ひそかに信仰を守り続けた人や、新たに外海地方から来た信徒たちの手により、島のあちこちに教会が建てられていった。その姿は、木造、レンガ造り、石造りと周囲の自然に溶け込むようにたたずむ。

漁村の海辺に、山の中腹に、田畑の中にある教会が今の“五島らしさ”となっている。

五島藩と江戸時代最後の城

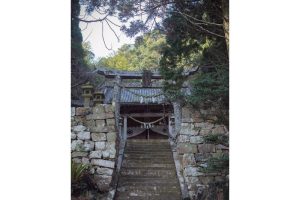

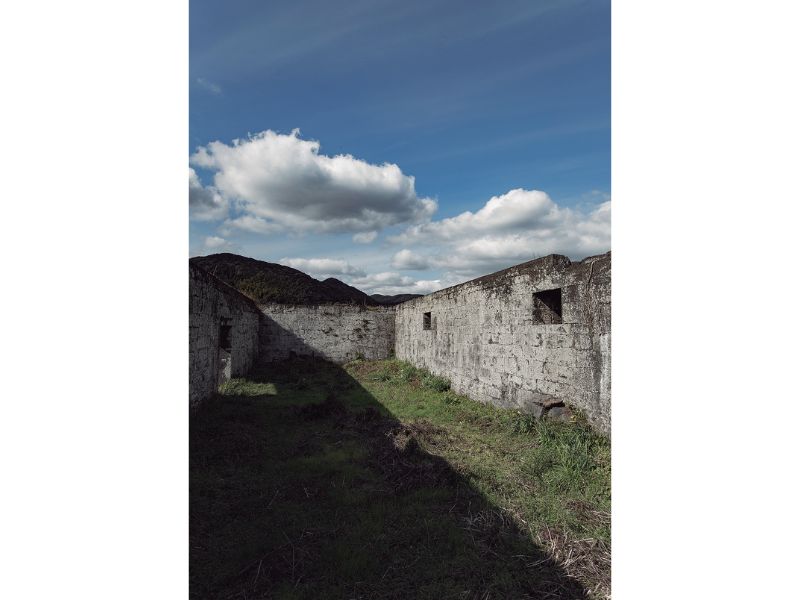

禁教令が発令された年に、約100年間五島家の居城であった江川城が焼失してしまった。その3年後に盛利は、石田の浜に陣屋を構えた。同時に壮大な石垣を築き、幕府に海防を理由に築城願を出すなど、藩政の強化を図っている。

さらに、五島列島の各地で勢力を蓄える者が現れることを恐れ、全島から家臣を集めて、城下に住まわせるという政策「福江直り」を実行。1634(寛永11)年までに170余の家が集められたという。現在の武家屋敷通りは、当時の屋敷割りをしのばせる。

1637年ごろになると、近海に異国船が頻繁に出没するようになる。日本の最西端となる五島藩は、幕府から異国船の監視をするように命じられる。しかし、異国船警備に当たる五島藩としては城がないのは心もとなく、盛利の時から築城を願い出ていたが、なかなか許されなかった。

そして、18世紀後半から幕末にかけてロシア、アメリカなど列強国が来航し、開国を迫るようになる。さらに、1808(文化5)年には、イギリス軍艦が長崎港に侵入してオランダ人を拉致し、当時の長崎奉行が責任をとって切腹するというフェートン号事件が起きるなど国防の強化が急務となった。

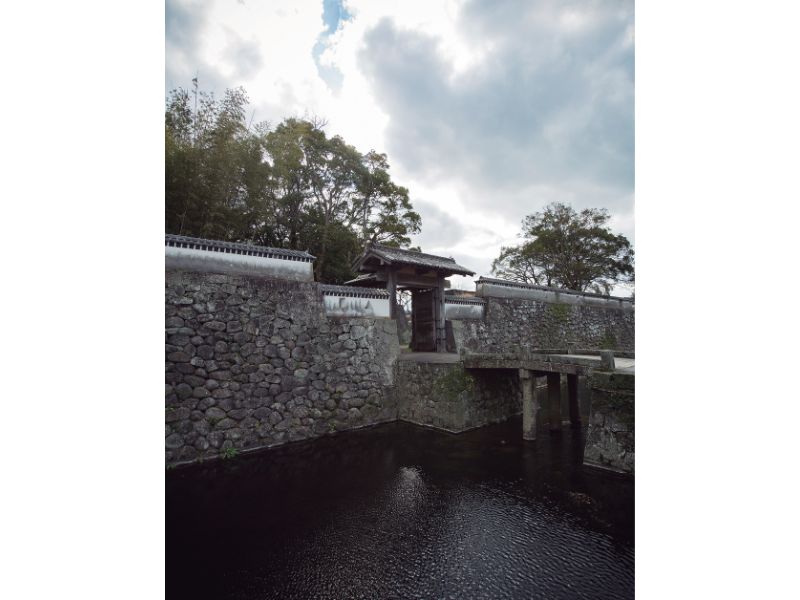

こうした情勢により、1849(嘉永2)年にようやく幕府から、10代藩主の盛もり成あきらが築城を許された。

最西端の国防を任された五島藩は、15年もの歳月をかけて、本丸、二の丸などから成る東西約300メートル、南北に約250メートルの規模の城を築いた。江戸時代最後の城となった福江(石田)城は、三方を海に囲まれた日本唯一の海城であった。

流刑の僧侶が造った庭

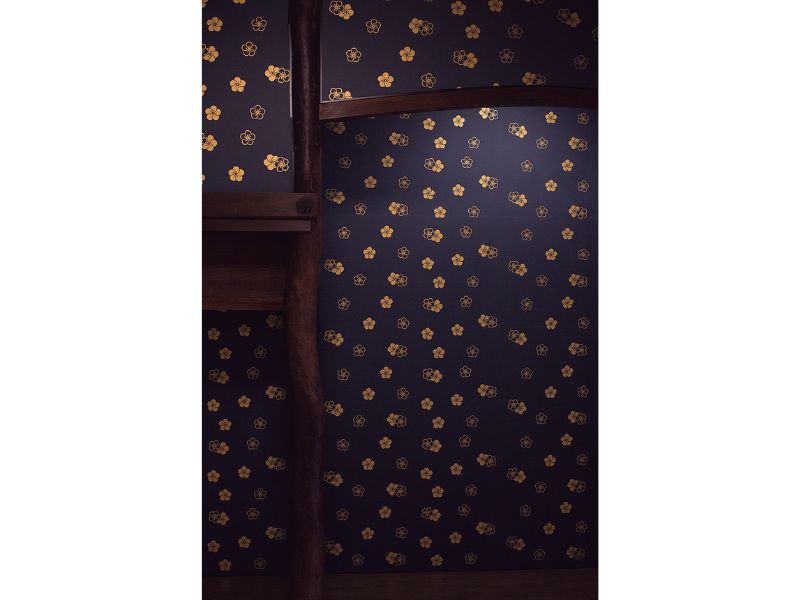

もう一つ、五島家ゆかりのものが城郭内に現存する。それは、石田城五島氏庭園である。幕府から築城を許され、8割程度できあがった1858(安政5)年に家督を譲った盛成は、2年もの歳月をかけて、隠いん殿でん屋敷と心字が池庭園を造らせた。

城郭内にある庭園は保存例が少ないという。1991年に国の名勝に指定された後、老朽化が激しく、2010年から6年かけて修復。これに出資もした現当主の五島典昭さんはいう。

「この隠殿と庭園を造らせた盛成は、子供時代を江戸で過ごしたので、佐藤一いっ斎さいに儒学を学んだり、茶道をたしなんだりと、かなり教養の高い人でした。それを証明するのが、流刑でこの福江島にやって来た京都の僧、全正に作庭を任せたことです。

審美眼がある盛成は、京都で修行し、よいものをたくさん見ている彼の力を見抜いていたのでしょう。約3年もの歳月をかけて造った庭は、京都の金閣寺の鏡きょう湖こ池ちを模したもので、実に趣深く、美しい。

周囲の庭石と築山は鐙あぶん瀬ぜ溶岩海岸の溶岩を用いており、植栽としては亜熱帯植物を配置している点に特色があります。あと、どこかから移植してきたのだと思いますが、樹齢840年の楠くすのきを植えたのも、盛成と全正の造園への情熱を感じずにはいられません。私は五島家の当主として、この盛成を見本にしたいと思っています」