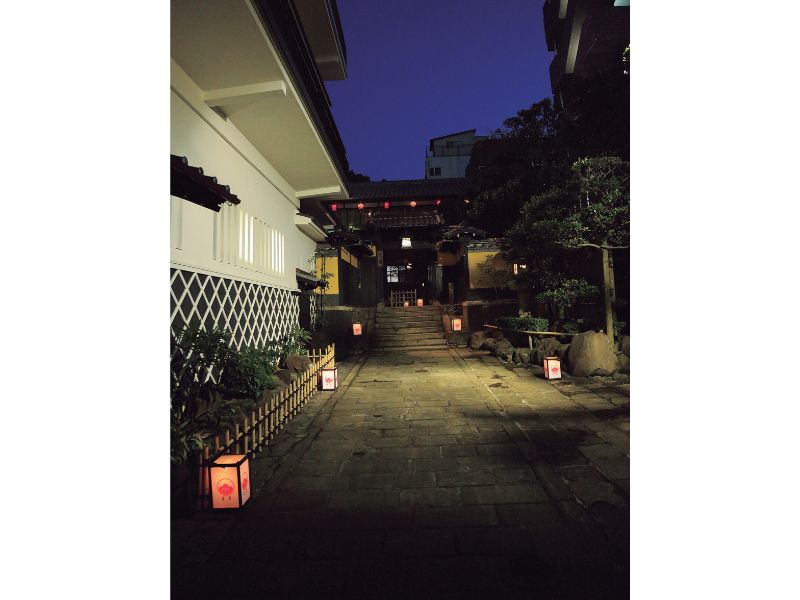

「花月」は江戸時代に丸山随一と言われた妓楼・引田屋(ひけたや)の離れにあった茶屋の名。引田屋の廃業後、料亭となった。1960(昭和35)年に長崎県の史跡に指定され、全国的に珍らしい史跡料亭である。

長崎の豪商と幕末の志士たち

開港を境に幕府の奉行所は機能不全に陥り、町人たちが台頭した。とはいえ彼らは貿易に関して素人同然だったが、異国との交流を通じて醸成された長崎の空気に触れる中で、ゼロからモノを調達する能力が潜在的に養われていたのだろう。あれよあれよという間に豪商たちが生まれ、外国人居留地を舞台に先進的なビジネスを展開した。

そんな豪商の一人が、出島築造にも関わった小曽根家の中興の祖・六左衛門だ。長崎が開港地に指定されるや、越前福井藩の援助を受けて浪の平・下り松海岸の土地を購入し、海を30間も埋め立てた。一部は幕府に買い上げられたが、小曽根家は越前の産物を輸出して巨額の富を得た。

長男の乾堂、四男の英四郎は勝海舟や龍馬と交友し、亀山社中・海援隊の運営に尽力したともされている。1866(慶応2)年の龍馬の手紙には「浪士等長崎に出てはこの小曽根をかくれ家といたし…」と記され、小曽根邸が海援隊の拠点だったことを示している。

長崎の女傑・大浦慶

豪商の中でも異彩を放つのが、大浦慶である。女性実業家が活躍できたのも長崎の特異性だ。資本主義とともに西洋文化が流入したことで、女性たちは因習にとらわれず自由に挑戦できた。

お慶は老舗油問屋・大浦屋に生まれたが、輸入油の影響で家業が傾き、さらに火災にも遭う。若くして家の再興を背負ったお慶は油に見切りをつけ、茶の輸出を決断した。

まず、出島のオランダ人テキストルに依頼し、佐賀の嬉野茶の見本を欧州・アラビアへ送らせた。1856年、見本を見たイギリス商人オルトが長崎に現れ大量発注。嬉野茶の需要は急増し、お慶は30代にして巨万の富を築いた。

その人望は大きく、幕末の志士たちも彼女を頼ったと『長崎県人物誌』には記されている。