長崎港の南、小菅の小さな入り江に1868(明治元)年、国内初の西洋式修船場が設けられた。この日本最古の赤レンガ建造物は、薩摩藩の小松帯刀、五代友厚らが設計し、グラバーが英国から機械装置を輸入して完成。船を引き揚げる滑り台の外観から「ソロバンドック」の名で親しまれた。完成後は明治政府を経て三菱の所有となった。

長崎の港が外に向かって開かれたのは1570(元亀元)年のこと。翌年からポルトガルとの本格的な貿易が始まり、国際貿易都市としての発展の途についた。

そして江戸時代、鎖国を経て幕末期になると、貿易の担い手が幕府の奉行から町人に移るという一大転換期を迎えた。それはつまり、資本主義の勃興を意味する。まずは、ここに至る流れを追ってみたい。

早熟の豪商たち

開港間もない天正年間、長崎に村山等安という人物が流れて来た。出身は名古屋とも広島、博多とも言われる。よほど才知に長けた人物だったのだろう。等安はいわばよそ者でありながら、九州の豪商として知られる末次平蔵の父の庇護を受け、長崎代官にまで上り詰めた。

行政官として、また朱印船貿易商として巨万の富を築いたと伝えられる。結果的に、当時の貿易を牛耳るイエズス会や平蔵ら町の富商たちと対立して失脚したが、等安が南蛮以外の西洋の国々とも幅広く交易を行い、国内の商業を発展させようという進歩的な考えを有していたことは特筆に値する。その意味では、江戸時代初期に既に資本主義の種がまかれていたと見ることもできるだろう。

時を経て、日本は鎖国時代に突入し、海外との交易は長崎・平戸に限定された。その中で1636(寛永13)年に「出島」という人工の島が造られた。ポルトガル人をここに収容し、キリスト教の布教活動を封じることが主な目的だった。

ただ、完成翌年に島原天草でキリシタン農民による一揆が起こり、幕府はポルトガル人の日本渡航を禁止。わずか3年で出島は無人島になってしまったのである。

収まらないのは、出島の建物築造に大枚をはたいた25人の出島町人衆たちだ。彼らにしてみれば、ポルトガル人からの賃貸収入を当て込んでの投資だったわけで、梯子を外された格好。泣き寝入りはすまいとばかりに、平戸にあった和蘭商館を出島に移すよう幕府に嘆願し、受け入れられたという。

以後、出島は200年以上にわたって西欧に開かれた日本の唯一の窓として機能した。それは取りも直さず、長崎にだけ資本主義という新しい経済システムに向かう異国の風が吹き抜けていたということだ。

オランダさんが通る

1859年の「安政の開国」を境に、長崎は大きく変貌していく。まず、外国人居留地が造成された。湾岸道路が拡幅のために埋め立てられ、南山手と東山手の二つの丘には貿易商人や外国領事館の役人たちの住む洋館が立ち並ぶ住宅街が形成された。

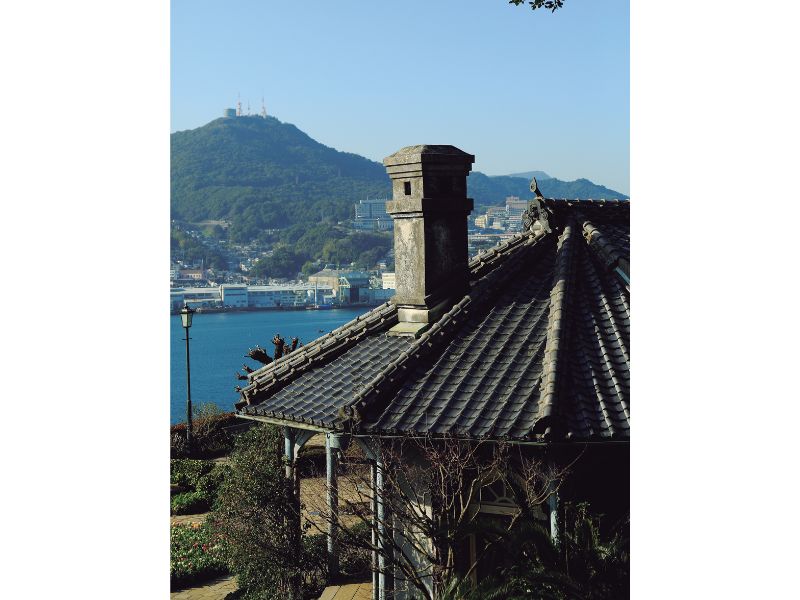

急な坂がくねくねと入り組むこの辺りの古い石畳の道を歩くと、随所で居留地時代を感じる。高い石垣やレンガ塀、「居留地はここまで」という区切りを示す石碑などに出くわし、今も異国情緒が強烈に香り立つ。当時は一様に「オランダさん」と呼ばれたさまざまな国の商人たちが行き交う様子が、蜃気楼のごとく浮かび上がる。

1863(文久3)年に建築された、現存するわが国最古の木造洋風住宅だ。長崎港を望む丘の上の邸の前には、薩摩藩から寄贈された樹齢300年の巨大なソテツが植わっている。

そんな空気がとりわけ濃厚なのは、観光名所でもあるグラバー園だろう。ここには、幕末の志士を陰で支えたトーマス・ブレーク・グラバーの邸宅を始め、長崎の女傑・大浦慶と提携して緑茶を世界に広めたウィリアム・オルト、明治期の長崎経済界に君臨したフレデリック・リンガーなど、資本主義時代への扉を開いた外国人居留者の住宅が残されている。

一番の有名人はスコットランド生まれのグラバーだ。彼が長崎港に降り立ったのは開港の年、21歳の時だった。とりあえず出島の外れに居を構え、既に貿易会社ジャーディン・マセソン商会の代理店をしていた貿易商の下で働いた。そして2年後には日本支店長を引き継いで大浦海岸通りの一等地にグラバー商会を設立している。その一事だけでも彼が相当なやり手であったことがわかる。

実際、生糸や茶の輸出を中心とする貿易業に加え、高島炭鉱の開発や小菅の修船場建造など、その生涯は日本の近代化に資する多くの業績に彩られている。また薩摩・長州・土佐の討幕派を支援し武器や弾薬を販売したり、志士たちのイギリス渡航を手引きしたりなど八面六臂の活躍を見せた。

坂本龍馬との接点はほとんど資料が残っていないが、交流した可能性は十分にある。そう考えた方が、外国人居留地の散歩はより楽しくなる。

丸山町の鎮守様。1700(元禄13)年に建立された。遊女や芸妓衆は家で食べた梅干しの種を天神様と呼び、参詣する際にそれを境内の玉垣に入れたそうだ。梅塚として今も残る。