1943年、中国・上海生まれ。宮城県の気仙沼湾で牡蠣・帆立の養殖業を営む。1989年より「海は恋人」を合言葉に植樹活動に取り組む一方、子どもたちを海に招き体験学習を行っている。『森は海の恋人』(文藝春秋)をはじめ、最新刊『鉄は魔法つかい』(小学館)など著書多数。自宅の立つ高台の斜面にて。ここから見下ろす浜の事務所、加工場は、巨大津波に襲われて土台だけを残して消えた。

気仙沼市内に入り港に近づくにつれて景色は巨大津波の痕跡も露な様相を呈してくる。災害から5カ月、復旧が進んでいるとはいえ港のあちこちに津波に呑み込まれた家々や多くの車の残骸が折り重なるように積まれた瓦礫の山が残る。そこから山道を迂回して畠山さんが営む水山養殖場のある唐桑町西舞根に入った。浜の一角に養殖筏を固定するためのアンカーが積まれ、その脇で重機が動き桟橋を造る作業が進められていた。

「自分たちでできることをやろうと、少しずつ始めています。重機操作の免許も取りました。暇なので」次男の畠山耕さんは笑いながらカラリと言う。しかしその「暇」という言葉の裏にあるのは「海面に浮かぶ牡蠣や帆立の養殖筏と5艘の作業船、海辺の事務所、加工場のすべてが津波に流されてしまった」という過酷な現実なのである。

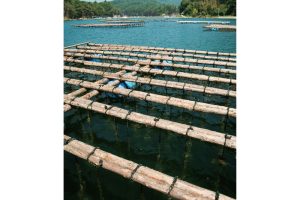

舞根湾の海は今、何事もなかったかのように静かだ。震災前と異なるのは、その海から湾一面に浮かんでいた養殖筏が消えたこと。それでも筏の設置は徐々に始まっており、6月には牡蠣の稚貝のついた帆立の殻(種牡蠣)を挟み込んだロープを吊り下げる作業が行われた。その筏のところまで耕さんがボートで案内してくれた。

「右手に見えるのが大島です。『緑の真珠』と呼ばれたきれいな島でしたが、海に流れ出した重油による火事を丸ごと引き連れた、燃え盛る波によって亀山に火がつき、今は黒い軍艦のようになってしまいました」

ボートを筏に付けた耕さんは1本のロープを引き上げる。そこには海藻が付着したくす玉様の種牡蠣が連なっていた。「3年かけてデカイ牡蠣をつくる」そうだ。舞根湾は湾口が狭くほとんど波が立たない上に海が深いから大粒の牡蠣をつくることができるのだ。石巻から供給されるこの「宮城種」と呼ばれる種牡蠣は、実は三陸沿岸だけではなく日本中のほとんどの養殖場へ、さらにはアメリカ西海岸、フランスなどにも輸出されている。成長が早く病気に強い味が良いと三拍子揃った世界に冠たる種である。津波の中を奇跡的に生き延びた。「まだ復興は始まったばかりですが、今後は津波による海の環境の変化なども見ていきながら、一歩ずつ前進していきたいですね」

どんなときも“森は海の恋人”

水山養殖場の真上、海抜25mほどの高台に立つ畠山重篤さんのご自宅を訪ねた。舞根湾を借景の池に見立てた庭に立ち、氏は「すぐそこまで津波がきたんですよ」とぽつり。その指の先を目で追うと、高い木の枝にロープがひっかかっている。波が海面から20mも上がったことがわかる。自宅こそ無事だったものの、養殖業は「これで終わりか」と思うほどの大打撃。その中で今年も、23回目を数える「森は海の恋人植樹祭」が行われた。「亡くなった方の鎮魂をするとともに、木を植えることは新しい生命が芽生えることだから、そこに復興への願いを込めた」という。

全国から1200名が集まったこの植樹祭、そもそものきっかけは1970年頃を境に赤潮プランクトンが大発生するようになったことである。帆立貝が死んだり、白いはずの牡蠣の身が赤くなって「血牡蠣」と呼ばれて売れなくなったりした。重篤さんにはすぐに「赤潮の原因は陸側にある。化学肥料や農薬、工場排水、家庭排水などで汚れた水が川からどんどん海に流れ込んできたために、牡蠣や帆立の育つ汽水域がもろに害を受けた」とわかった。もちろん、豊かな海に流れ込む川の流域には、必ず森があることも経験的に知っている。加えて、森が産する木材や竹などは養殖筏や竿、造船に欠かせないし、牡蠣殻を畑の肥料にするなど、海と山は日常的に繋がっている。何より室根山は気仙沼漁師にとって、船の位置を確かめたり、天候を予測したりする「山測り」の際に頼りになる山である。そういったことから重篤さんは「牡蠣の森を慕う会」をつくり、気仙沼湾に注ぐ大川上流の室根山に落葉広葉樹を植樹する運動を始めたのだ。なぜ広葉樹なのか。それは、「落ち葉が腐葉土になる時にできるフルボ酸が地中の鉄にくっついてフルボ酸鉄になって川に流れ、その鉄分を吸収して植物プランクトンや海藻が育つから」だ。つまり鉄は、森と川と海が一つであることの科学的裏づけなのである。

100年先は自然の森

「森は海の恋人植樹祭」は5回目以降、会場を室根山から矢越山へと移している。室根山は県立自然公園であるため、植樹できる場所はほとんどない。この時、名乗りを上げたのが、室根町第12区自治会である。「大川がぐるり半周する矢越山は上のほうが村有林で、以前はこの地域の人々が分収林組合をつくって収益を上げようと取り組んでいた山です。ところが高度経済成長期以降、誰も山には見向きもしなくなった。荒れ放題になっていたんですね。それが畠山さんと出会ったことで、広葉樹の森にしたほうがいいんじゃないかという考えに傾いていった。ちょうど自治会が今後の地域づくりに関する議論を始めた頃でもあり、話はすぐにまとまりました。昔から、海辺の唐桑町と内陸の室根町は婚姻関係を結ぶことが多かったし、1300年の歴史を持つ室根神社で4年に一度行われる大祭礼では、粥は気仙沼から塩は唐桑町から奉納される伝統が残っており、今も交流が活発なので一致団結して事に当たる素地もあったんですね」

と三浦幹夫自治会長。「ひこばえの森」と名づけられたこの植林地は約20年を経て40~50種類、約4万本の広葉樹が広がる15の森に成長した。考え方としては不伐の森。人間は木を根付かせる最初のお手伝いをするだけで、あとは自然に任せる方針だ。「100年先に本当の自然の森になるまでガマンしようや」と長期的視野に立った森づくりに挑んでいる。畠山さんが夢見た“漁師の森”は今後も進化を続けるだろう。

人の心に木を植える

「森林の役割は、木材を供給するとか、水を蓄える、崖崩れを防ぐなど、陸に限定した視点からしか語られません。でも室根に来て、とれたてのおいしい海産物を晩に食べて、翌朝木を植えるという体験をすると、森林が川を通って海にまで関与していることが胃の腑にストンと落ちる。こうやって胃袋から理解してもらえればいい。日本は背骨となる分水嶺から、二万数千本の川が日本海と太平洋に流れ落ちていく。だから、どこの沿岸でも魚や貝や海藻が豊富にとれる。塩水だけではなく森の恵みを受けてね。その典型例が気仙沼なんです。22年植樹活動をしてきて、また上流の子どもたちを海に呼んでの体験学習を続けてきて、森と海の繋がりは随分知れ渡ってきたと実感しています。実は私たちの『森は海の恋人』活動は15年ほど前から小学校の社会科の教科書に載っているし、毎年どこかの大学の入学試験で出題されているんです。川の流域の人間の生き方そのものを問う、という意味でも、教育が機能しているように思います。重要なのは『人の心に木を植える』こと。日本中がそういう気持ちになれば、日本は豊かな海とともに甦ると思っています」

重篤さんの「我が大川」は、植樹と教育の効果から「本当にきれいになった」という。25kmの短い川に7万匹の鮭が上り、5年ほど前からは森と川と海を繋ぐ指標生物の代表である鰻も戻ってきた。

※『Nile’s NILE』2011年9月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。