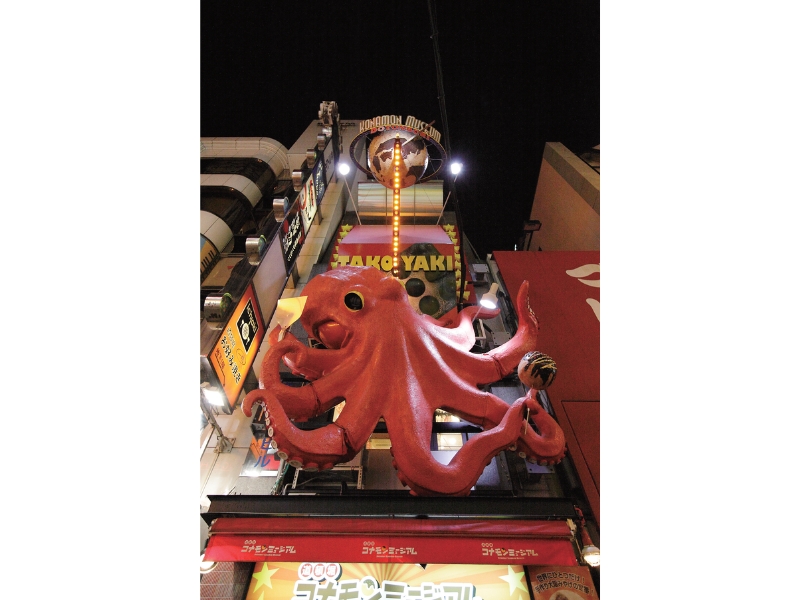

大阪では梅田、北新地の歓楽街を「キタ」と呼ぶのに対し、難波駅周辺の繁華街を「ミナミ」と呼ぶ。ミナミは心斎橋や道頓堀を含み、繁華街としては日本最大の面積を持つ。江戸時代、大坂城下の南端に遊郭が建ち、その周囲に呑み屋や料理屋が出来たことに端を発する、今も最もコテコテの大阪が広がる熱気あふれるエリアだ。

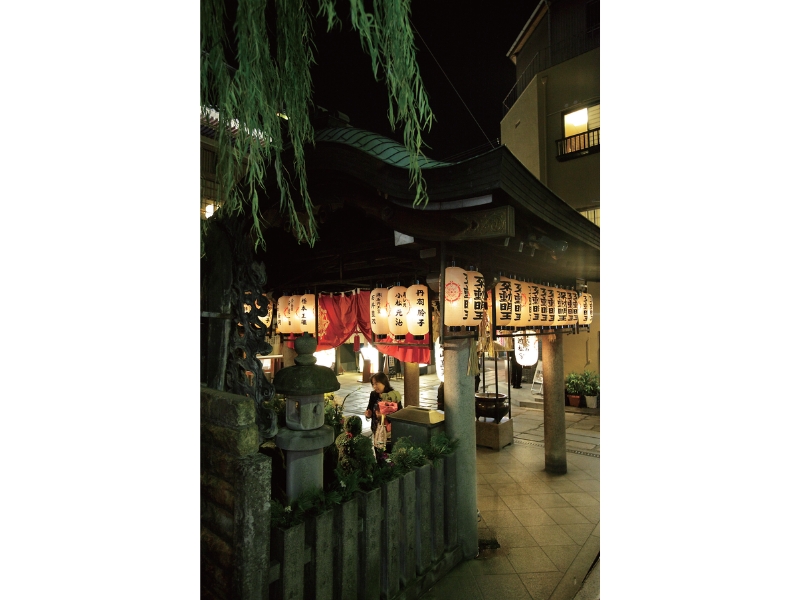

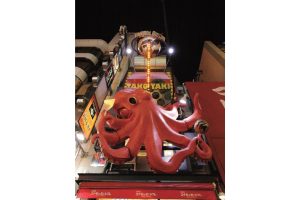

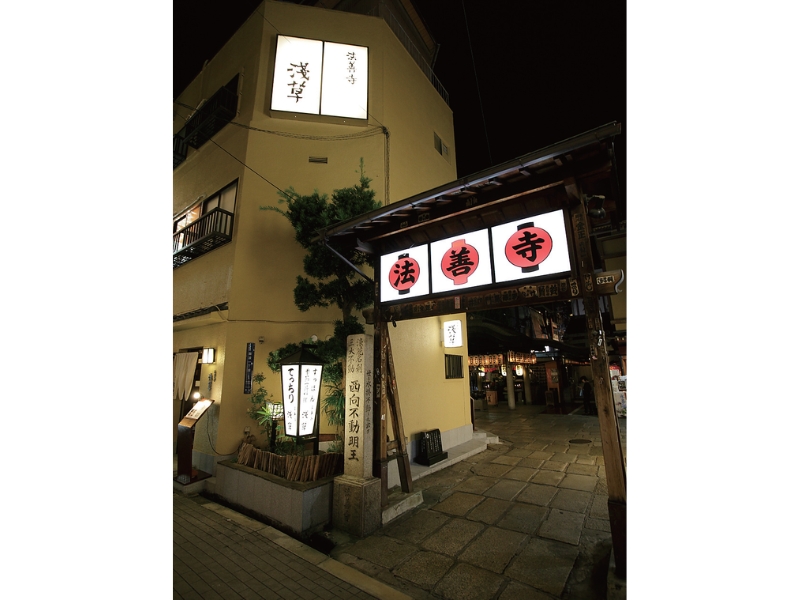

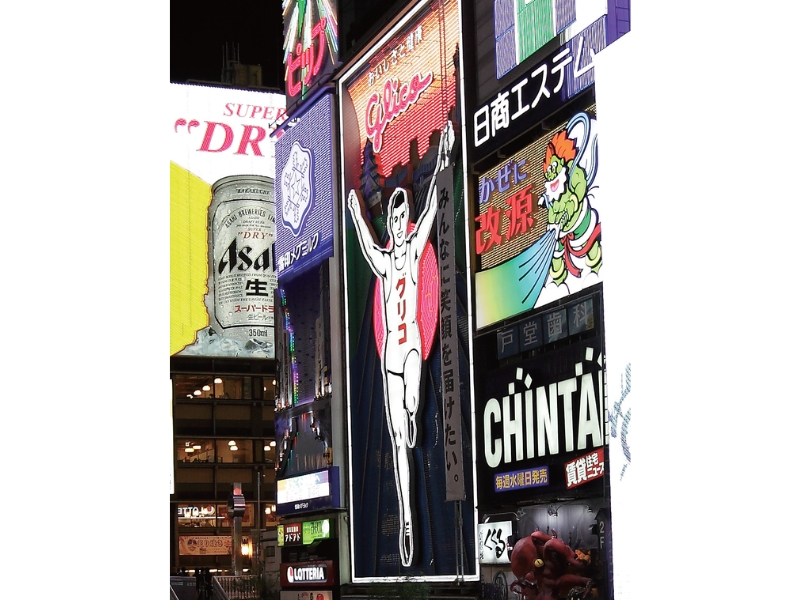

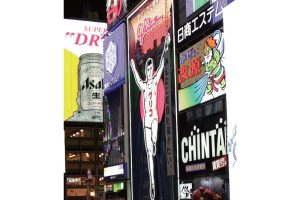

「くいだおれ太郎」やグリコネオン、かに道楽。大阪の代名詞のような派手な看板が立ち並ぶ道頓堀から路地を入った一角に、「水掛不動さん」で親しまれている法善寺がある。開山は1637(寛永14)年。お不動さんとは、商売繁盛、縁結び、煩悩滅尽、病気平癒など、何でも願い事の手助けをするという西向不動明王のことだ。火の不動明王に水を掛けるとは珍しいが、昔、女性の参拝客がお不動様にすがる思いで水を掛けたのが始まり。全身、苔に覆われて元のお姿が拝めない水掛不動に、今も多くの庶民が日々、たっぷりと水を掛けていく。大阪大空襲で六堂伽藍が焼失したときも、このお不動さんだけは残っていたという。他の伽藍は再建されず、現在はお不動さんと金毘羅堂だけを拝見できる。

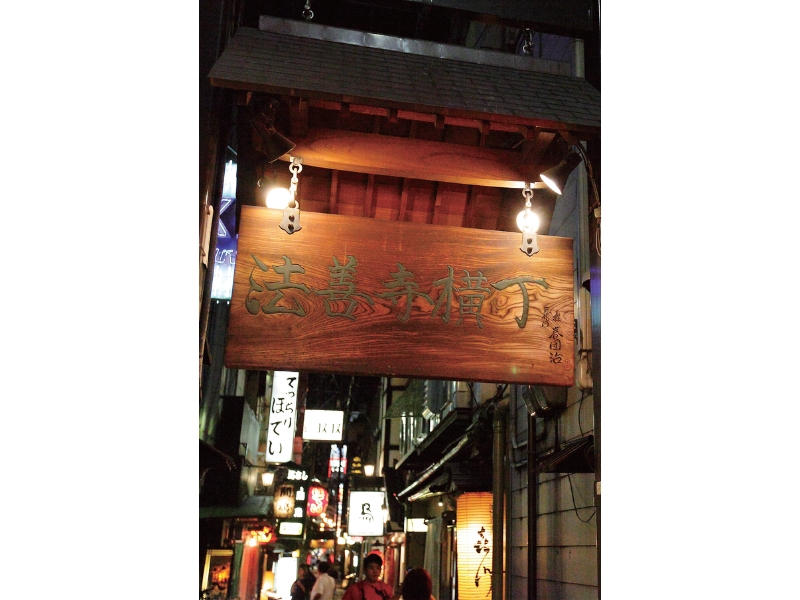

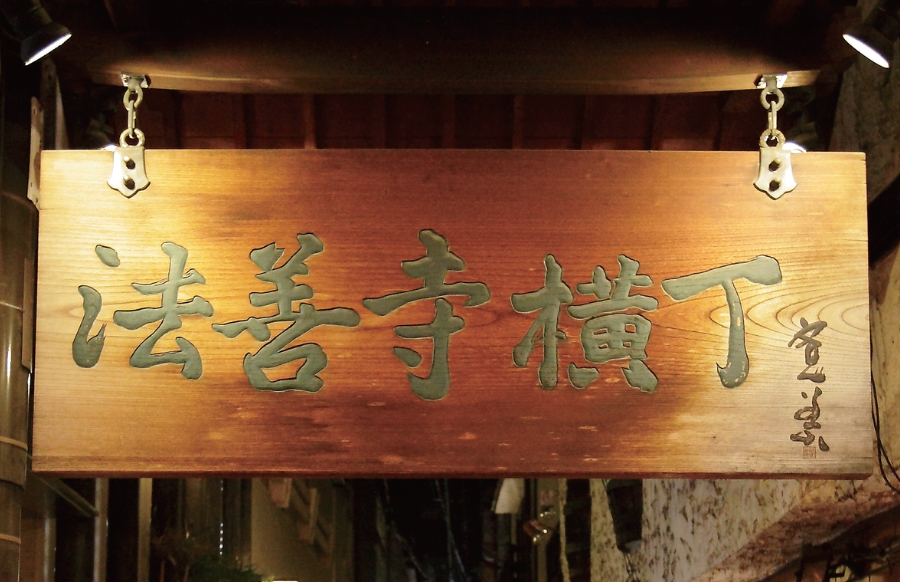

この法善寺の参拝客向けに、境内に露店が立ったことに始まるのが法善寺横丁だ。どぎついネオンが瞬くミナミの中で、石畳の法善寺横丁には一線を画した雰囲気がある。入り口に掛かる看板の文字は、西が藤山寛美、東は三代目桂春団治の作。織田作之助の小説『夫婦善哉』の舞台となった善哉屋が、今もお不動さんの横に立つ。人情ものの歌謡曲にも度々登場する、昔ながらの浪花風情が漂う場所だ。

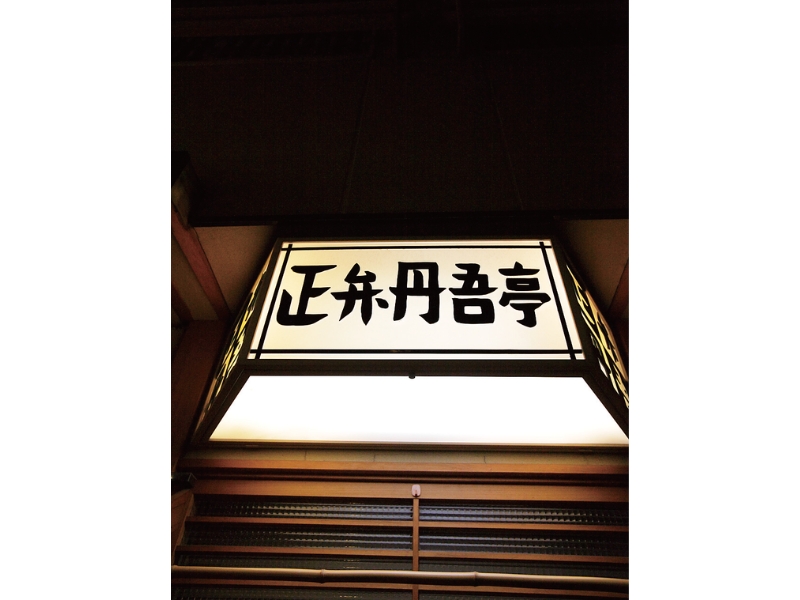

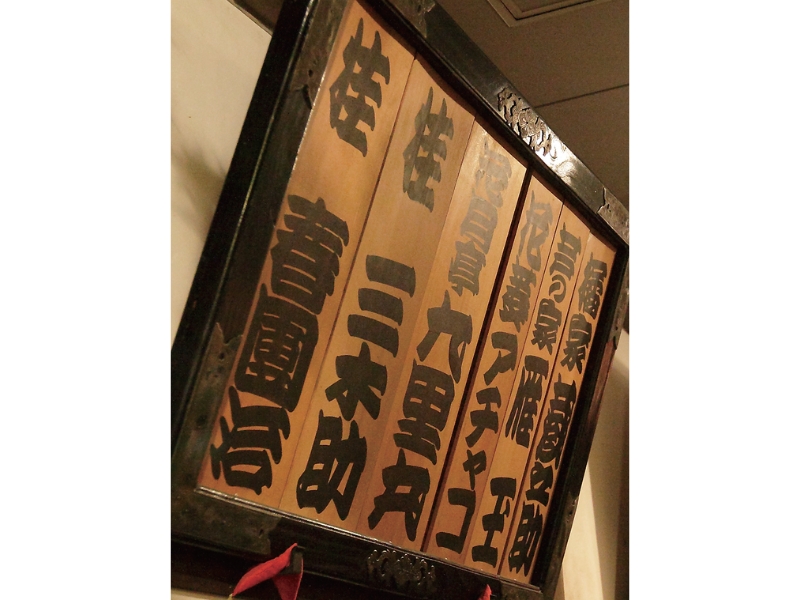

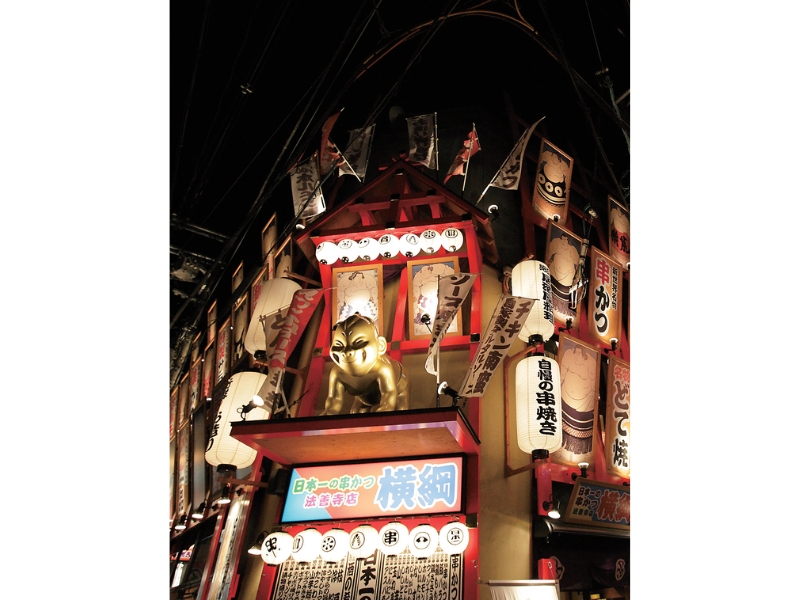

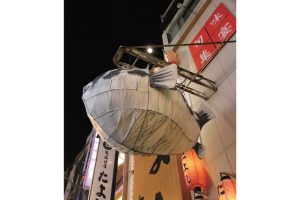

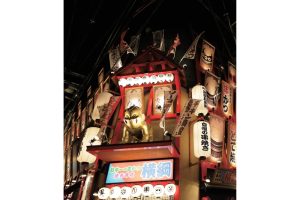

東西に延びる長さ80メートル、幅3メートルほどの2本の路地に、老舗の小料理屋から居酒屋、バー、イタリアン、フランス料理店など、ありとあらゆる種類の店が60軒ほど。夜には店先の看板や提灯に火がともり、仕事帰りのビジネスマンや女性客に加え、観光客も行き交う。てっちり鍋、鯨となにわの伝統野菜の水菜を使ったハリハリ鍋、浪速割烹、お好み焼き。大阪の味が何でもそろい、店構えを見て歩くだけでも楽しい。明治、昭和には2軒の寄席もあり、上方落語ファンでにぎわっていたという。2軒とも空襲で焼失したが、1軒は再建されており、当時の名残を感じさせる。

うまいものあり、酒あり、笑いあり。狭い路地に大阪らしさが凝縮されていて、性別年代問わず、ここを愛する人が多いことにもうなずける。はやりの店を追うのではなく、夜更けまで、なじみの店を歩いて巡る。お不動さんを中心に、昔から庶民に親しまれてきた横丁ならではのほっとするような包容力が、夜な夜な人を引き寄せる。

法善寺と近隣の竹林寺で唱えられたという千日念仏から名付けられた千日前も程近い。なんばグランド花月や5upよしもとなどの演芸場が軒を連ねる、大阪切っての娯楽街だ。千日前で演芸を楽しんだ後に、ぶらりと法善寺横丁を歩くのもいい。

※『Nile’s NILE』2012年11月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。