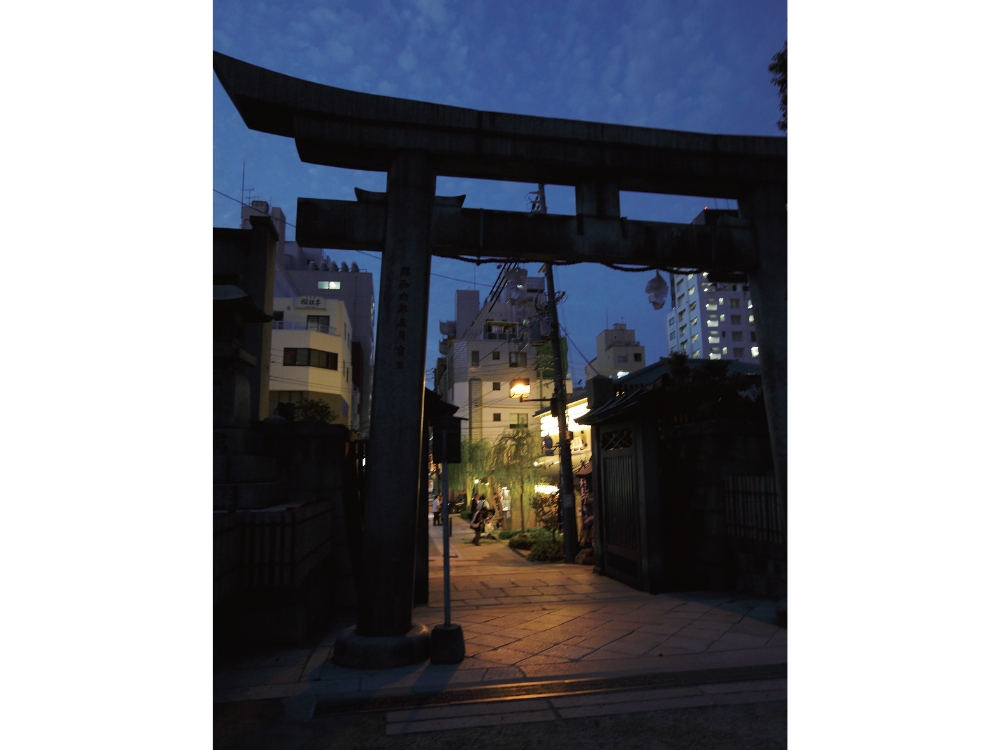

大阪天満宮は「天神さん」の呼び名で親しまれている。平安中期の起こりで、菅原道真公が没する2年前に詣でたという大将軍社の前に、50年後、突如7本の松が生え、夜ごとに金色の霊光を放ったという。これを村上天皇が道真公にゆかりの奇瑞としたのが始まりだ。

本殿は1837(天保8)年の大塩平八郎の乱で全焼し、その6年後に大阪市中の氏子の尽力によって再建されたものだ。今でも初詣や七五三などには多くの参拝客が訪れる。その天神さんの周りに明治初期から参拝客向けの店が立つようになり、現在、南北約2.6㎞、日本一の長さを誇る天神橋筋商店街に至る。

十二支の名を令書で、それぞれの動物が彫刻されている。酉の位置に鳳凰が配される。

アーケード付きの商店街にはおよそ600の店があり、老舗の専門店や雑貨店、飲食店など、大阪あきんどの集大成のような幅広い店が並ぶ。天井の赤い鳥居が、天神さんゆかりの風情を感じさせる。地域の人々にとって、天神さんは今も無くてはならない存在なのだ。その天神さんから、”天四辺りでJR天満駅方面へと歩き、天満駅前北本通りを進むと、天満市場のビルが現れる。

天満市場は、かつて青物市場と呼ばれ、江戸時代には現在の北区天満から天神橋、南天満公園付近一帯に広がる天下の台所・大坂を象徴する市場だった。大川に面して水運の便が良かったことから発展し、一時は毎日、数万人の商人が集まっていたという。野菜を売った農家や商人が天神さんを詣で、歓楽街で遊び、界隈は大いににぎわいを見せた。だが、1931(昭和6)年に天満市場は大阪市中央卸売市場に統合。現在の天満市場は、再建されたものだ。

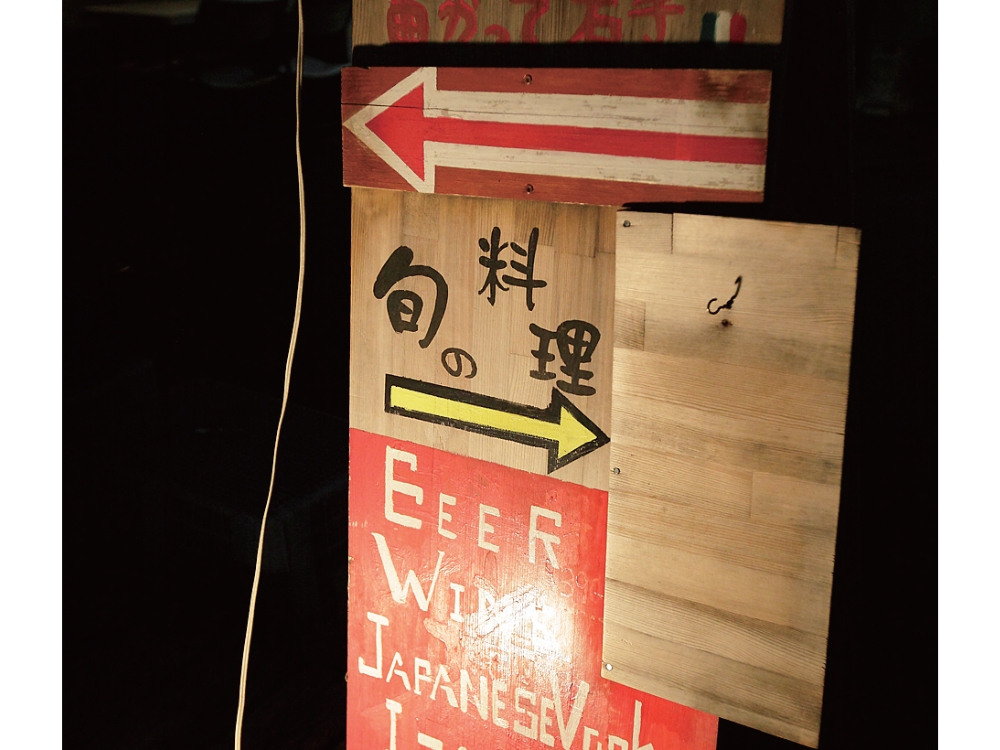

天神橋筋商店街を抜けると、かつての跡地に、飲食店が立ち並んでいる。わずかな隙間に立ち飲み屋、焼き鳥、ビストロ、スペインバル、韓国料理、中華などの店がひしめき合い、昼にはなかった椅子と机が突如、道端にずらり。店先でくつろぐのは、仕事帰りや近所から自転車で訪れた地元人だ。たこ焼きやお好み焼きなどの店はもちろん、北海道や大分など各地の名を冠した郷土店も数多い。国内外の多彩な食が集まるこのかいわいは、まさに現代における天下の台所。大阪的、アジア的なにぎわいと熱気に包まれ、つい時間を忘れて遊んでみたくなる。中心街からは少し離れているため、観光客や東京の人間が訪れることは少ないが、大阪らしい安くてうまい、元気な店が詰まった、今、キタで最も「面白い」エリアの一つだろう。

天満宮付近には婚礼にも使われる老舗料亭やうなぎ屋が並び、上方落語の復活の拠点となっている天満天神繁昌亭も程近い。法善寺横丁と同じく、天満宮の周りにも、庶民の信仰とうまいもの、そして笑いがそろった、いかにも大阪らしい門前町が広がっている。どちらもかつての遺産ではなく、時代とともに発展し続け、大阪の「今」を表しているのが何ともいえず面白い。それは大阪人のみならず、東京や海外から訪れた人間をも引きつける奥深さと人情、そしてエネルギーをたたえている。

※『Nile’s NILE』2012年11月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。