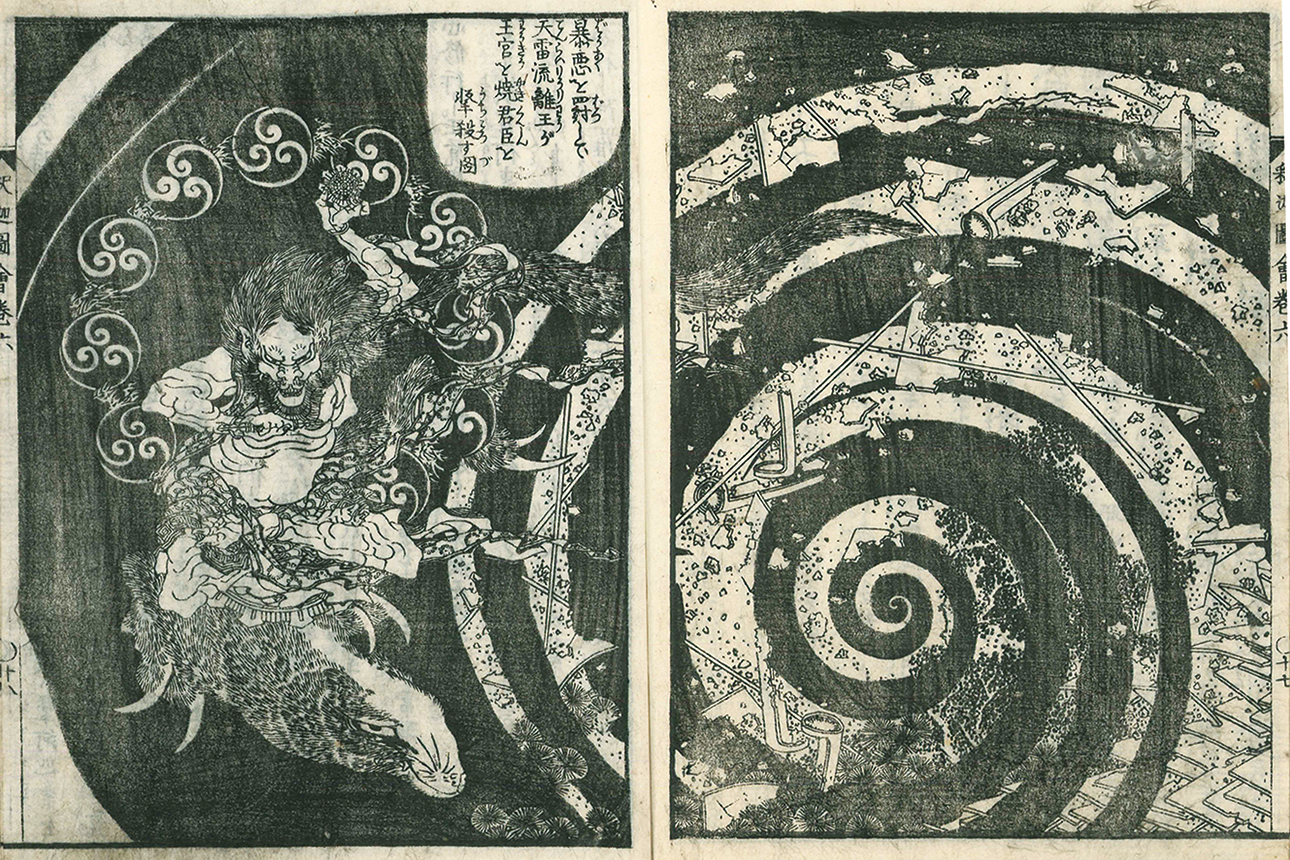

また『釈迦御一代記図会』に描かれているのは、鬼のような様態の「雷神」。こちらは神としての鬼だ。雷神のトレードマークである雷太鼓を描く一方で、恐ろしい表情や足元の雷獣は北斎独自の世界が表現されている。北斎が表現した鬼は一つひとつが個性的で、作品を見ていると当時から鬼が幅広く捉えられてきたことがうかがえる。

次に続く章「鬼となった人、鬼にあった人」では、実在した人物の鬼にまつわるエピソードがもとになった作品を紹介。北斎の門人である葛飾北為(ほくい)が描いた「摂州大物浦平家怨霊顕る図」では、壇ノ浦の戦いで滅亡した平家の総大将、平知盛と平家一門が怨霊と化した姿を見ることができる。源義経は源頼朝から逃れる道中で嵐に遭うが、この嵐が平家の祟たたりによるものとした謡曲『船弁慶』の一場面だ。3枚で構成された大画面の左上で、長刀を手に船を襲う平知盛の姿は、まるで鬼そのもの。

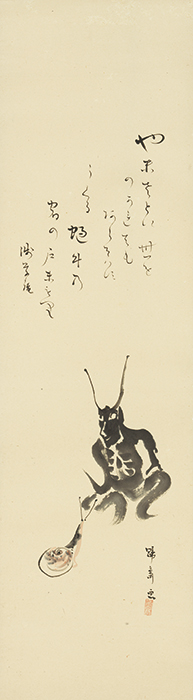

また、北斎の門人、蹄斎北馬(ていさいほくば)が描いた肉筆画「角大師と蝸牛図」には、天台宗の僧である良源が疫病に苦しむ民を救うために化身した鬼「角大師」の姿が。現代でも天台宗の多くの寺院では角大師の護符を授与しており、その姿を目にしたことがある人も多いのではないだろうか。