衣食住

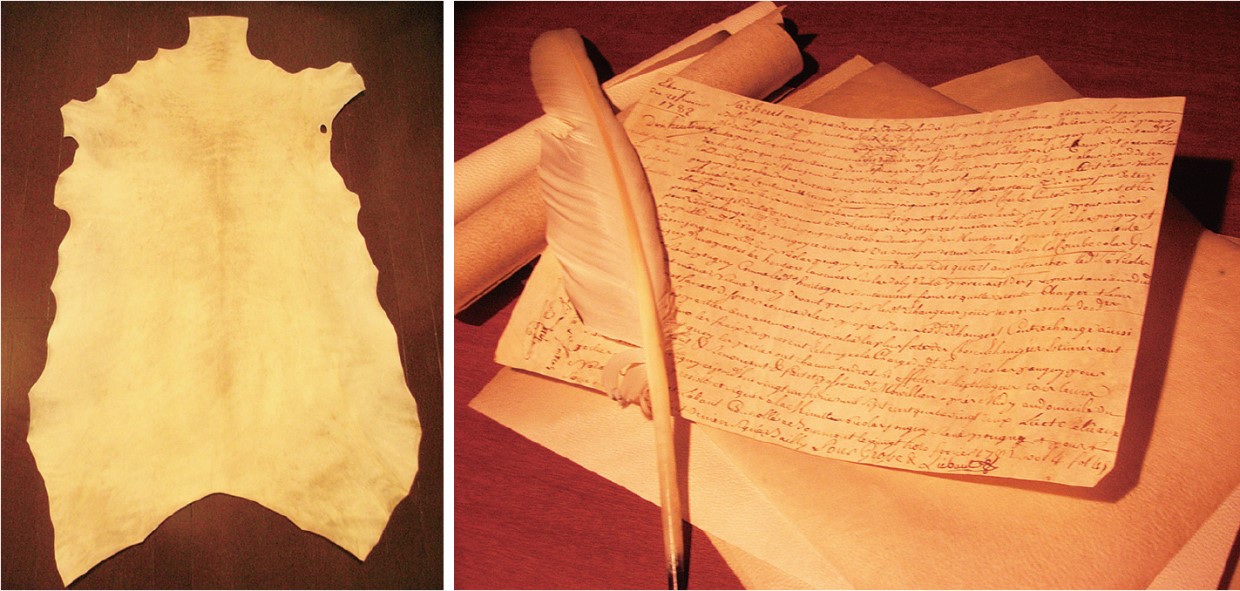

(右)きちんと管理すれば、羊皮紙に書かれた文書は1000年以上も本来の色彩を保ちながら残ることができる。

肉から始まった羊の利用

羊と人のかかわりは古い。その家畜化は牛よりも早く、西アジアの北部で紀元前7000年紀の中頃に行われたと考えられている。家畜化の主な動機は「肉と脂」であった。羊は、ヤギと比べると脂肪の蓄積に優れ、さらに、尾や臀部に脂肪を貯めるよう改良されたことで、現在でも乾燥地帯で暮らす遊牧民の貴重な栄養源となっている。

しかしながら、家畜を殺して食べることは、財産の喪失に直結する。従って、家畜が病死するか、老齢になるか、もしくは来客やお祭りなど特別な機会に限って食べることになる。冷蔵庫がない時代、生きている家畜は「新鮮な肉」のストックであったのだ。また、生きている家畜から人間が生きる糧を得る工夫として、乳の利用が行われるようになった。

羊を利用しつくす

肉のために解体された羊は、徹底的に利用される。ネパールの家畜用鈴には、羊の中手骨が用いられており、またモンゴルにおいては、羊の距骨は子どもの玩具である。

腸の利用で最も一般的なのは、ソーセージの皮だろう。解体の際、血液なども無駄にせず、屑肉などとともに腸詰にして利用される。その真偽は不明だが、羊の胃袋で作られた水筒にヤギの乳を入れて放置したら、チーズができたという説話も有名である。

また、1800年代後半、英国のジョセフ・P・リスター博士は、手術の際に傷口を縫う糸として、羊の腸で作られた糸を使用し、よい結果を得たという。この糸は、バイオリンやギターなど弦楽器の弦として利用されていたものを転用したもので、ガット弦と呼ばれている。テニスやバドミントンのラケットの糸も羊の腸から作られている。現在は、各々代用品が主流となっているが、その使用感は他では得がたいという。