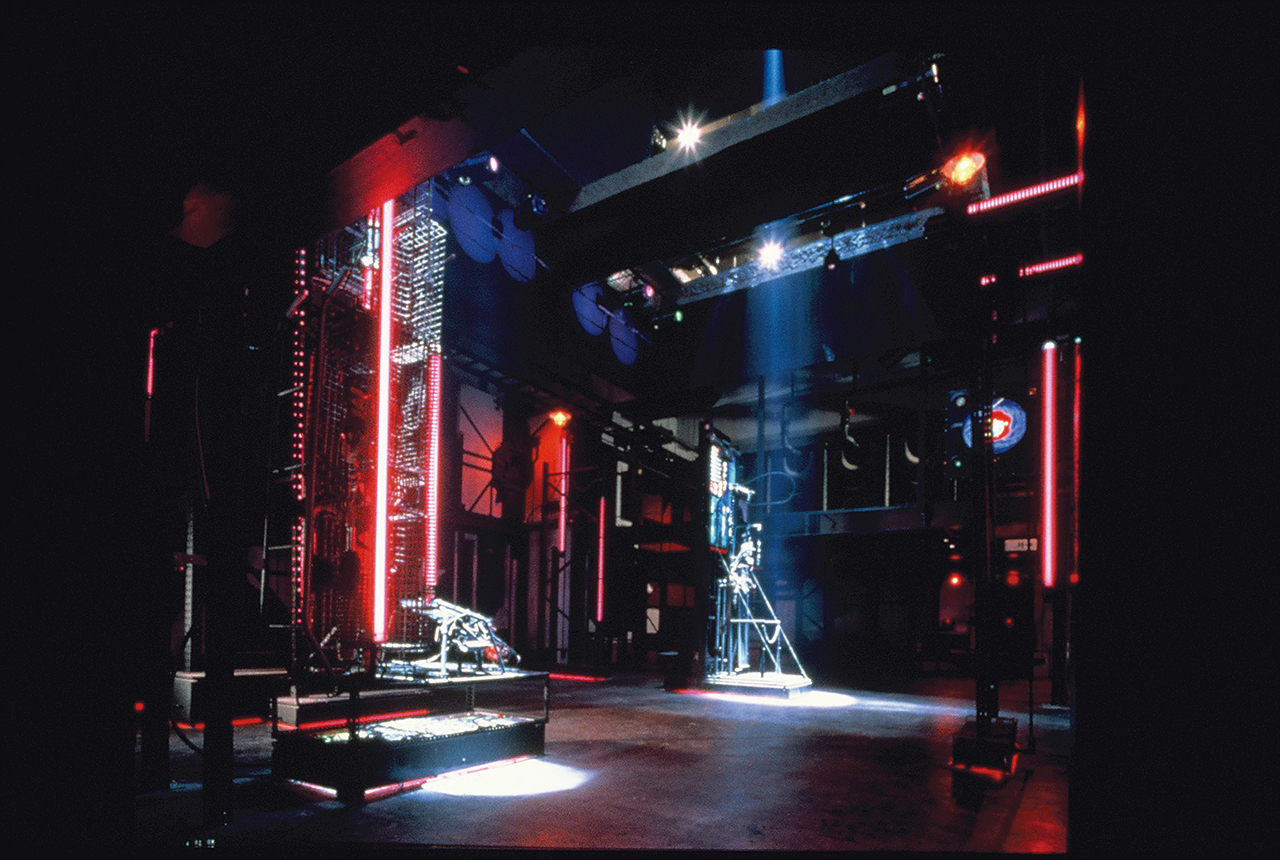

写真提供:伊藤明弘

昭和末から平成初頭のダンスフロアを巡る盛衰記

ゴージャスなダンスフロア、VIPルーム、テクノ、ユーロビート、服装チェック、ワンレンボディコン、お立ち台、ジュリ扇……、当時のディスコを象徴する単語を羅列するだけでも、あの頃を知る人には空気感や興奮が甦よみがえってくるでしょう。

しかし40代以下の人にとっては現実離れした御伽噺のように感じられるかもしれません。あのディスコブームは一体なんだったのか?

その検証の前に、80年代前夜のディスコシーンを概観してみましょう。

80年代ディスコブームの前夜

1968年赤坂にできたMUGEN、同じビルに71年にできたビブロスあたりから日本のディスコ文化は始まります。芸能人、文化人、財界人などが集い、そこに出入りすることがステータスであるような特別な社交場だったとか。

70年代に入ると都内の繁華街に次々とディスコができ始めますが、78年公開のジョン・トラボルタの主演映画「サタデー・ナイト・フィーバー」が、一大ディスコブームを巻き起こします。

そんな時代にアツかったひとつが、新宿三丁目にあったツバキハウス。ニューウェーブやパンクなどのロンドン系の音楽がメインで、大貫憲章氏がDJを務めたロンドン・ナイトも人気を呼び、若き日の藤原ヒロシ氏らもよく顔を出していたとか。ファッション関係者がよく出入りし、服飾系専門学校生も詰めかけていたといいます。

80年代に入るころには、サーファー系ディスコもブームに。さらに六本木交差点にほど近いスクエアビルは、地下2階から地上10階のうち10フロアがディスコという一大牙城となり、そこにほど近い日拓ビルにも、ディスコがひしめくことになっていきます。

ハラジャ、高級ディスコの降臨

そんな状況下、菅野諒氏が率いたNOVA21グループが、1982年、大阪ミナミにマハラジャ1号店をオープンさせます。それまでのディスコと一線を画す高級路線が目指され、内装はゴージャスに、黒服と呼ばれるスタッフにはホスピタリティ教育を徹底し、フードやドリンクも充実が図られました。

マハラジャは、京都、名古屋、札幌などに展開を広げ、84年東京進出、マハラジャ東京を麻布十番にオープンさせます。菅野氏の命を受け、これを推進したのがマハラジャ成功のイメージキャラクター的存在となる成田社長こと成田勝氏。

大バコのディスコに適した場所が六本木界隈に見つからず、当時は地下鉄の駅もない陸の孤島、麻布十番への出店を多くのスタッフが反対したといいますが、菅野氏と成田氏は成功を確信。その目論見は見事に的中します。お立ち台にはワンレンボディコンギャルが溢れ、オーバーサイズのイアリアンスーツに身を包んだナンパ目当ての男性陣も詰めかけました。

写真提供:NOVA21★GROUP

服装チェックでNGだと入店できないシステムや、VIPルームの存在もステータス感や憧れを煽あおることに。NOVA21グループは、マハラジャに加えキング&クイーン、湾岸のエデン・ロックを始め、直営、フランチャイズを含め、最盛期には全国に60店舗以上を展開しました。

このころ、マハラジャ東京と人気を二分したのが、六本木の日拓ビルの地下2階にあったエリア。不動産やレジャー間発の日拓グループが運営し、広々とした開放感のあるフロアが人気で、マハラジャよりもやや大人の客層。「NOVA系」と「日拓ギャル」とは踊り方、服装、テイストも明確に分かれていて、お互いの領域を侵害しないような雰囲気があったとか。

80年代後半、ディスコからクラブへ、六本木から湾岸へ

1987年には、様々な意味でディスコシーンに影響を与えたトゥーリアが六本木にオープン。空間プロデュサーとして名を馳せた山本コテツ氏が立ち上げに関わり、「地球に不時着した宇宙船」をコンセプトに、映画「ブレードランナー」の美術を担当したシド・ミードにインテリアデザインを依頼。ニューヨークの人気クラブを範とするかつてない空間が人気を呼びます。

しかし翌88年1月5日、巨大な照明が落下し、死傷者を出す事故が発生。これによってディスコブームが沈静化するほどのインパクトがあったように記憶しています。

しかし、ディスコブームは終わらなかった。地価や家賃が高騰した都心に代わり、目が向けられたのが湾岸のウォーターフロントエリアの倉庫街。家賃も抑えられ、倉庫を改装した空間は、ニューヨークのクラブ的な雰囲気づくりにも向いていました。

バブルの絶頂期と言うべき1989年11月、そんな湾岸エリアにオープンしたのが芝浦ゴールドでした。

日本のクラブシーンの始まりと言われるゴールドは、地上7階建ての大バコで、各階がダンスフロア、サロン、バーなどの異なるテイスト。6階には和風会員制サロンYOSHIWARA、7階のURASHIMAではムエタイほか、様々なイベントが開催されました。

音楽は、六本木界隈のディスコとは異なり、曜日ごとに変わるDJによる最先端のクラブミュージックがプレイされていました。遊び慣れた大人のための総合アミューズメント施設としてのクラブが芝浦ゴールドだったわけです。

芝浦ゴールドの名前は世界に轟き始め、ミック・ジャガーを筆頭に来日するアーティストが必ず足を運ぶ場所となり、マドンナは1フロアを貸し切りにしてバースデーパーティーまで開催しています。

それまでにはなかったボンデージ、タトゥー、ピアッシングなどをテーマにしたイベントやアートパフォーマンス、クラブファッションショー、フェティッシュブラックナイトなど刺激的なイベントが行われていました。

国籍、性別、年齢、社会的な立場など関係なく、自由に自身を解放し、誰かとつながり楽しむことが、既にここで実現されていたことに驚かされます。

バブル最後の狂騒、ジュリアナ東京

そんな芝浦ゴールドにほど近い場所に、ジュリアナ東京ができたのは91年5月のこと。3階まで吹き抜けの総面積1200㎡の巨大空間。

お立ち台では、ボディコンどころかボンテージ風の過激なウエアに身を包んだギャルまで登場。羽根つきのジュリ扇を振りかざして腰をくねらせ、毎晩がお祭り騒ぎの様相を呈することになります。

写真提供:伊藤明弘

女子大生時代、ジュリアナに毎週通ったある女性がこう証言します。

「日曜は女子はタダだったんです。JR田町駅の森永ラブに4〜5人で集まって、トイレで着替えて。ジュリアナは男性一人じゃ入れなかったので、入り口前で1000円あげるから一緒に入って、っていう人いっぱいいました。フロアでナンパする人もいましたけど、私たちはパンピー(一般人)には目もくれず、黒服派とDJ派に分かれていましたね。でもオトコよりも、とにかくお立ち台で踊ることが楽しくて。たまに黒服に呼ばれてVIPルームに上がると、有名芸能人がいてシャンパンをごちそうになったり。でも長居せず、また踊るみたいな」

ジュリアナ東京の立ち上げの中心となったのは、当時日商岩井社員だった折口雅博氏。後にヴェルファーレの設立にも参画し、人材アウトソーシング企業のグッドウィルを立ち上げ、さらに介護事業のコムスンも成長させ、ベンチャービジネスの旗手の一人と呼ばれた人物。

コムスンの介護報酬不正請求問題で、表舞台を去ることを余儀なくされ、海外での飲食ビジネスを経て、現在は起業支援事業を展開中。その著書『アイアンハート』には、ジュリアナ設立当時のことも回想されています。

ディスコに行ったのは4回のみという折口氏でしたが、日商岩井の仕事の中で培った人脈やビジネスセンスを頼りに、イギリス最大のレジャー企業ウェンブリー社と日商岩井との業務提携を実現させ、ジュリアナ開店にこぎ着けます。

メインターゲットは、ゴールドに集まるトンがった業界人やアート志向の人ではなく、当時ヤンエグ(ヤングエグゼクティブ)と呼ばれたエリートビジネスマンやOL。当初は招待券で客を集め「常に満員」を目指している内に、人が人を呼び、平日でも平均1000人、週末には2000〜3000人がフロアに溢れたといいます。

しかし既にバブル景気にはほころびが生じていました。93年末に日本の株式時価総額は、89年末の59%までに縮小。経済の急速な後退とともに、人々のマインドも冷え込んでしまいます。

94年8月31日ジュリアナ東京閉店、95年7月18日には芝浦ゴールドもクローズ。黄金のディスコブームもついにフィナーレを迎えたのです。

その後、ディスコカルチャーは94年12月から約12年間営業した六本木のヴェルファーレや、小バコのクラブなどが担うことに。2010年にはマハラジャ六本木が新たな経営の下で復活し、現在も当時を知る人たちで賑わいをも見せています。

しかし、あの熱狂の時代は遠い過去……。バブル期には、ワンランク上を目指して背伸びをしたり、周囲と一体となって前進するようなパワーが世の中にみなぎっていました。

しかし今、日本経済は停滞したまま、人々のマインドも多様化し、かつての豊かさとは違う価値観も志向され始めています。

さらにここ2年、コロナ禍で「夜の文化活動」は完全にストップ。今こそ開き直って、0から始める時なのかもしれません。だってこのままじゃ、あまりにもつまんないでしょ?