東京大学先端科学技術研究センター教授

1982年。、千葉県生まれ。2006年、東京理科大学卒業。東京大学大学院を経て、コーネル大学医学部小児科でエクソソームとがん転移のメカニズムを解明する研究を行う。帰国後、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構講師。23年、東京工業大学生命理工学院准教授を経て現在に至る。

細胞は多様である

「細胞は、命を構成する一つの単位です。そして細胞は二つとして全く同じものがないように、非常に多様です」

東京大学先端科学技術研究センター教授の星野歩子先生はそう語る。

多様な細胞がうまく協調し、機能することで組織や個体が存在している。「細胞を見ていると、私たちの社会でも多様であることがとても重要なのだと思います」。星野先生自身も、他分野の研究者との共同研究を多く行い、幅広い視野を得ることで成果を出してきた。

生物の体の中には、さまざまな階層があり、細胞、組織、個体と、階層が上がるごとに、より大きく、複雑になる。これは、個人、家族、町、市、県、国という人間社会の構造とも似ている。

健康であるためには、健全な細胞を基本とし、さまざまな階層がうまく機能しなければならない。私たち人間が互いにコミュニケーションを取らなければ国の秩序を保つことができないのと同様、37 兆個ある細胞がコミュニケーションなしに個体を健全に保つことは不可能だ。

エクソソームとは

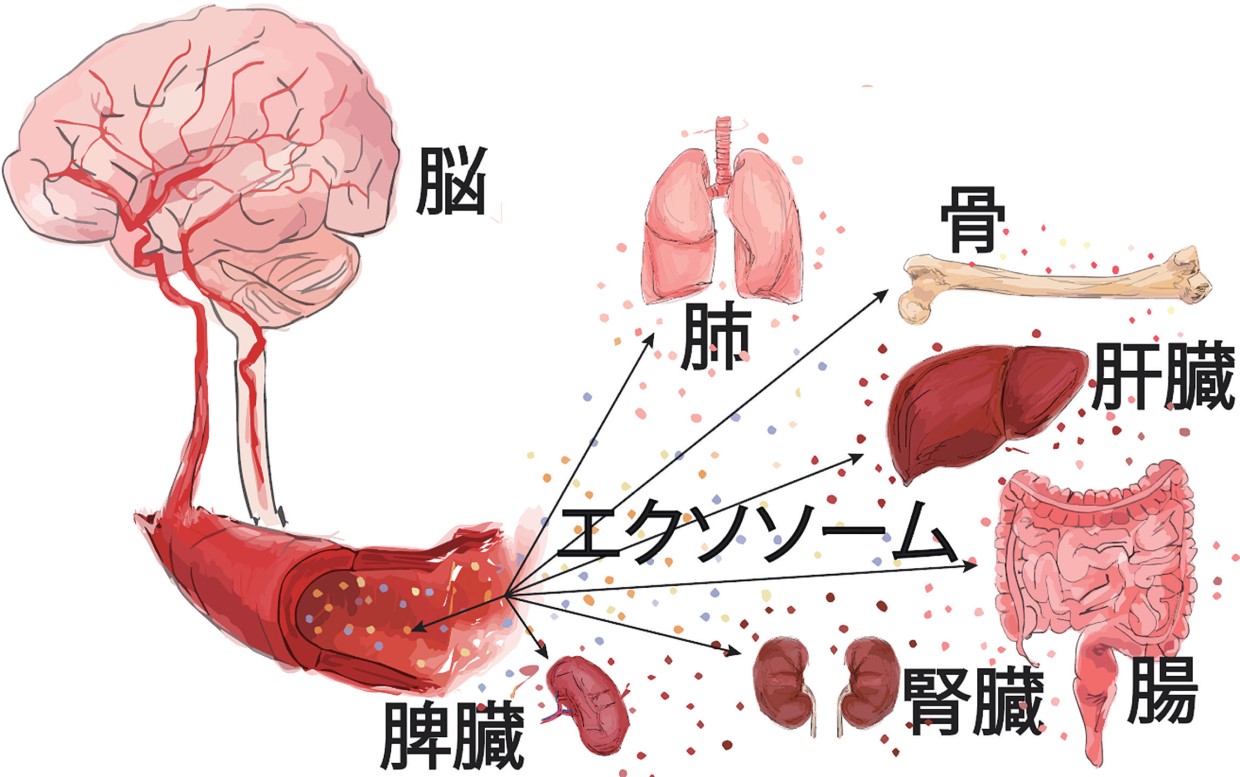

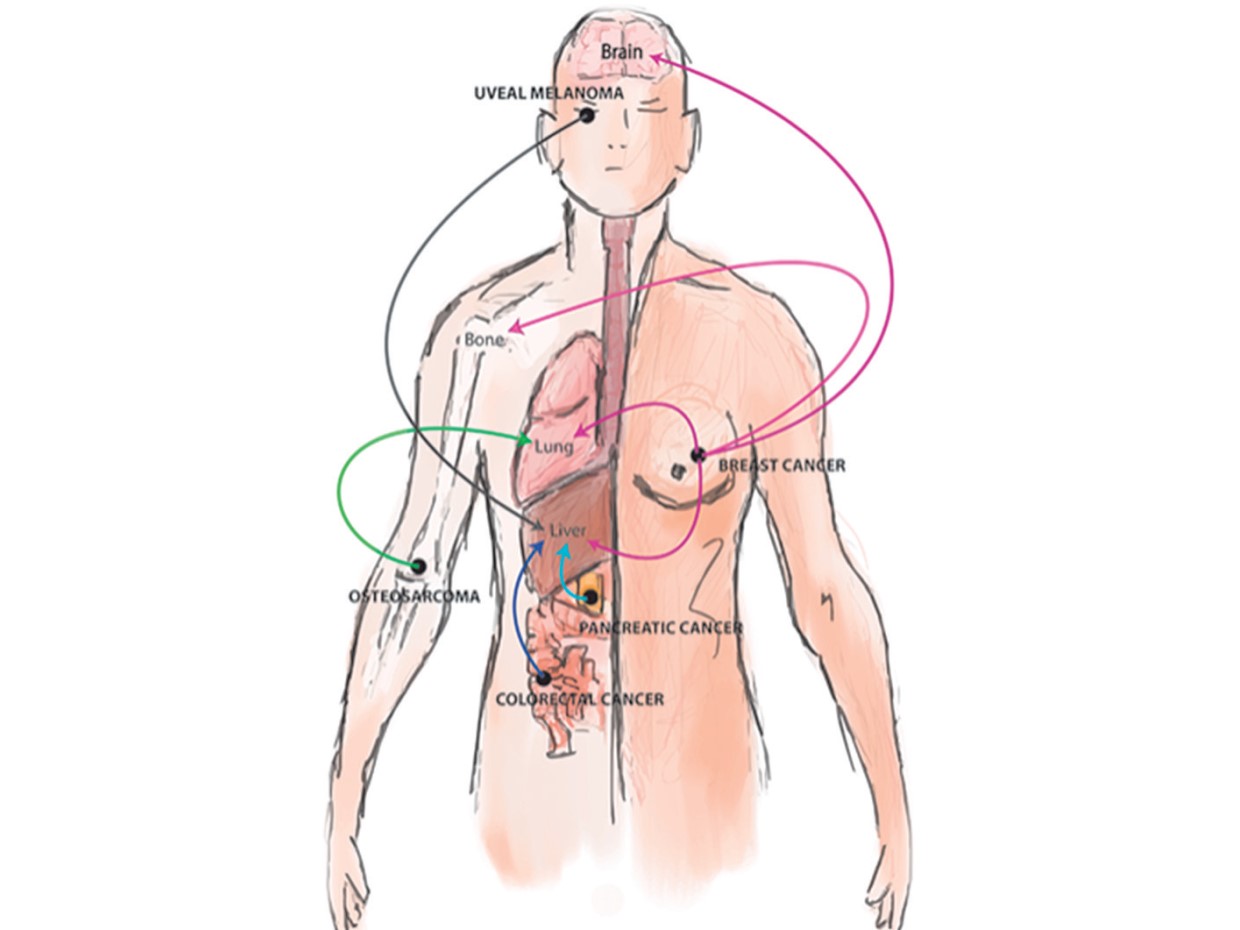

細胞間のコミュニケーションにおいて注目されているのが、星野先生が研究している「エクソソーム」である。

科学研究におけるエクソソームの歴史は比較的浅い。細胞から分泌される、100ナノメートルほどの小胞がエクソソームと名付けられたのは、1983年。当時、細胞にとって不要なものを排出する機能を担っていると考えられていた。その後、2007年に、エクソソームが細胞から細胞へ輸送され、輸送先の細胞に変化を起こすことが発見された。リーマンショックのわずか1年前のことだ。このように、細胞間コミュニケーションツールとしてのエクソソームの研究は、まだ始まったばかりである一方、すでに多くのことが明らかになってきた。

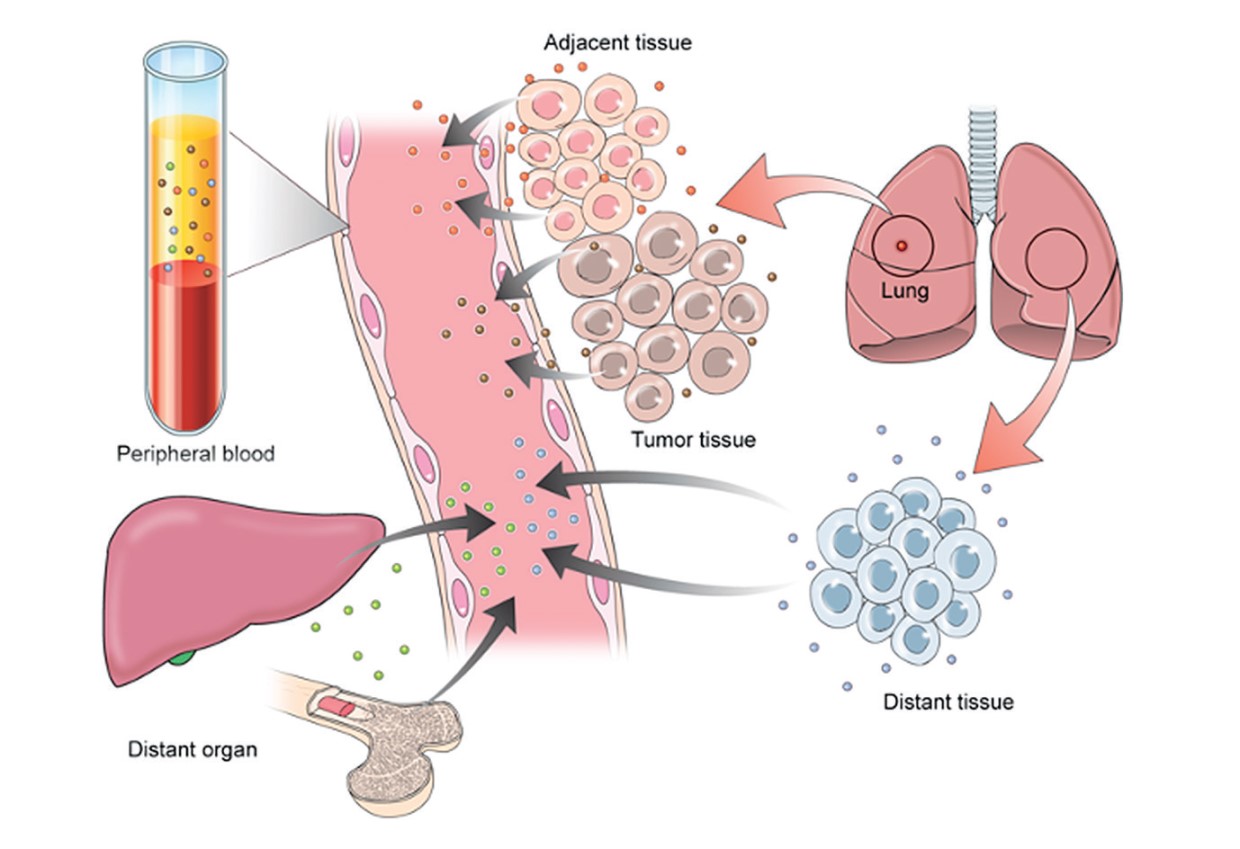

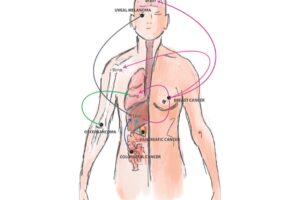

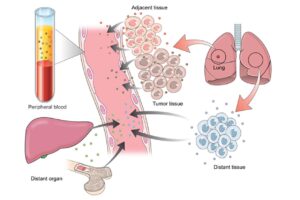

エクソソームと一口に言っても、非常に多様である。エクソソームは、「郵便小包」のようなものであり、その大きさや中身がさまざまであるように、エクソソームの大きさも30〜150ナノメートルとバラツキがあり、それぞれが違う中身を抱えている。これらが、1ミリリットルの血液に数兆個存在しているのだ。

そのため、エクソソーム全体、またはその増減を特定の現象と結びつけることは難しい。現時点では、エクソソームを俯ふ 瞰かんし、その大きさや内包物、放出元の細胞の種類やそのバランスを解析することで、がんなどの現象との間にある関連性を解明する研究が進められている。