大阪大学名誉教授・大阪大学医学系研究科寄附講座教授

1958年、大阪府生まれ。81年、大阪大学理学部生物学科卒業。同大学院医学研究科博士課程、関西医科大学助手、ヨーロッパ分子生物学研究所(EMBL)博士研究員を経て、96年、オートファジー研究のパイオニア大隅良典先生が国立基礎生物学研究所にラボを設立時に助教授として参加。2002年、国立遺伝学研究所教授として独立後、大阪大学微生物病研究所教授、同大学生命機能研究科及び医学系研究科教授を経て現在に至る。17年、大阪大学栄誉教授の称号授与。18〜22年、生命機能研究科長。

細胞は命の基本単位

「命とは何かと聞かれたら、我々生命学者は、細胞と答えます」と語る大阪大学名誉教授の吉森保先生。私たち人間は37兆個の細胞からできており、その一つひとつが生きている。細胞は、生命の基本単位なのだ。「細胞内部の秩序が保たれていれば健康であり、健康というのは細胞の状態で決まる。これが鉄則」だと先生は言う。病気や老化は細胞の外ではなく、中で起こるからだ。

一方、ほとんどの細胞は定期的に入れ替わっているため、細胞の老化自体が、必ずしもその人の老化につながるとは言えない。しかし、通常は入れ替わる細胞が入れ替わらなくなり、老化細胞がたまると、体全体が老化していく。

細胞は非常に複雑な世界

細胞という小さな空間には、非常に複雑な世界が詰まっている。発電所のようなミトコンドリアやリサイクル工場にも似たリソソーム、線路のような交通網など、その仕組みは人間の社会によく似ている。人間の社会では人間が働いているのに対し、細胞の世界で働くのはタンパク質だ。

数万種類あるタンパク質には、それぞれ職能があり、その多くは、アミノ酸を材料に細胞内で作られている。タンパク質がうまく機能し、細胞内の秩序を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせない。このメンテナンスの仕組みの一つがオートファジーである。

オートファジーとは

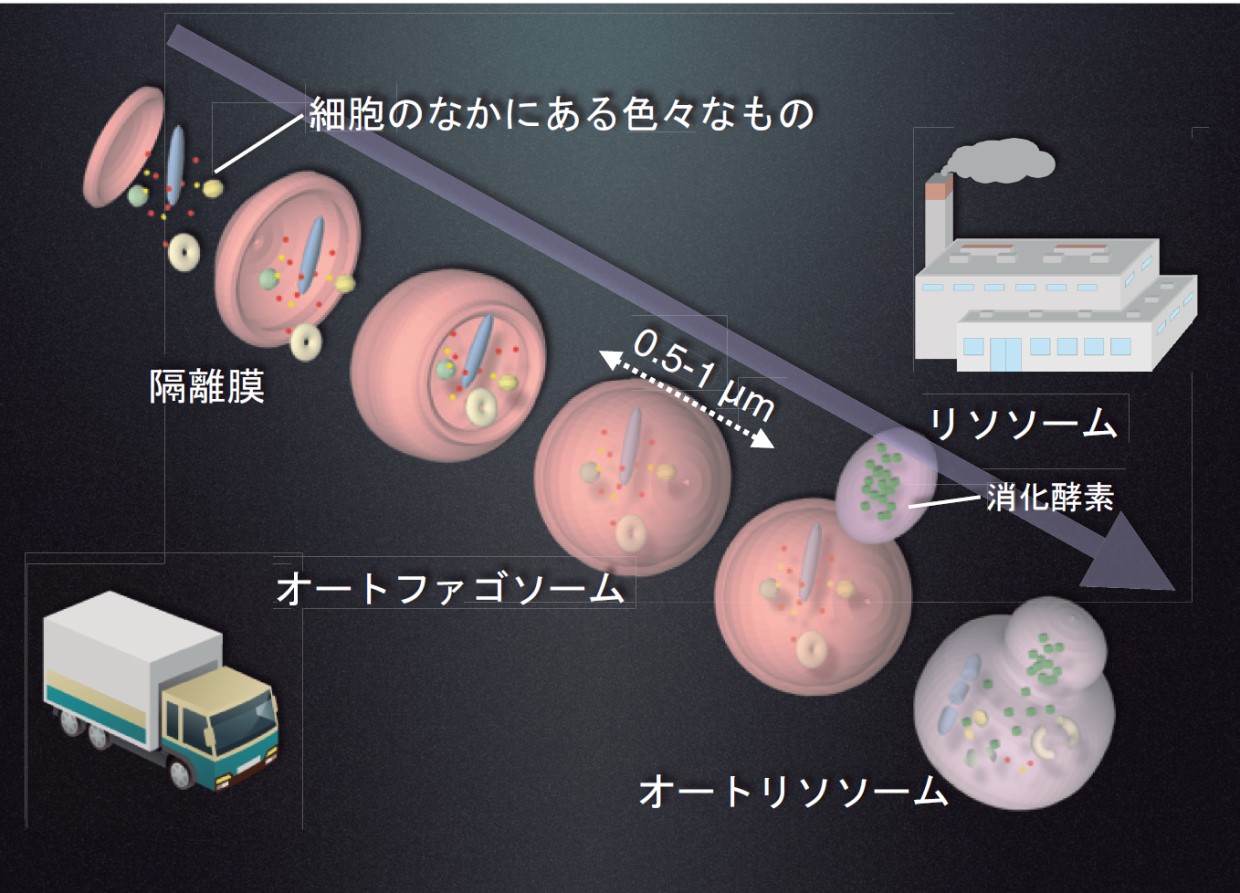

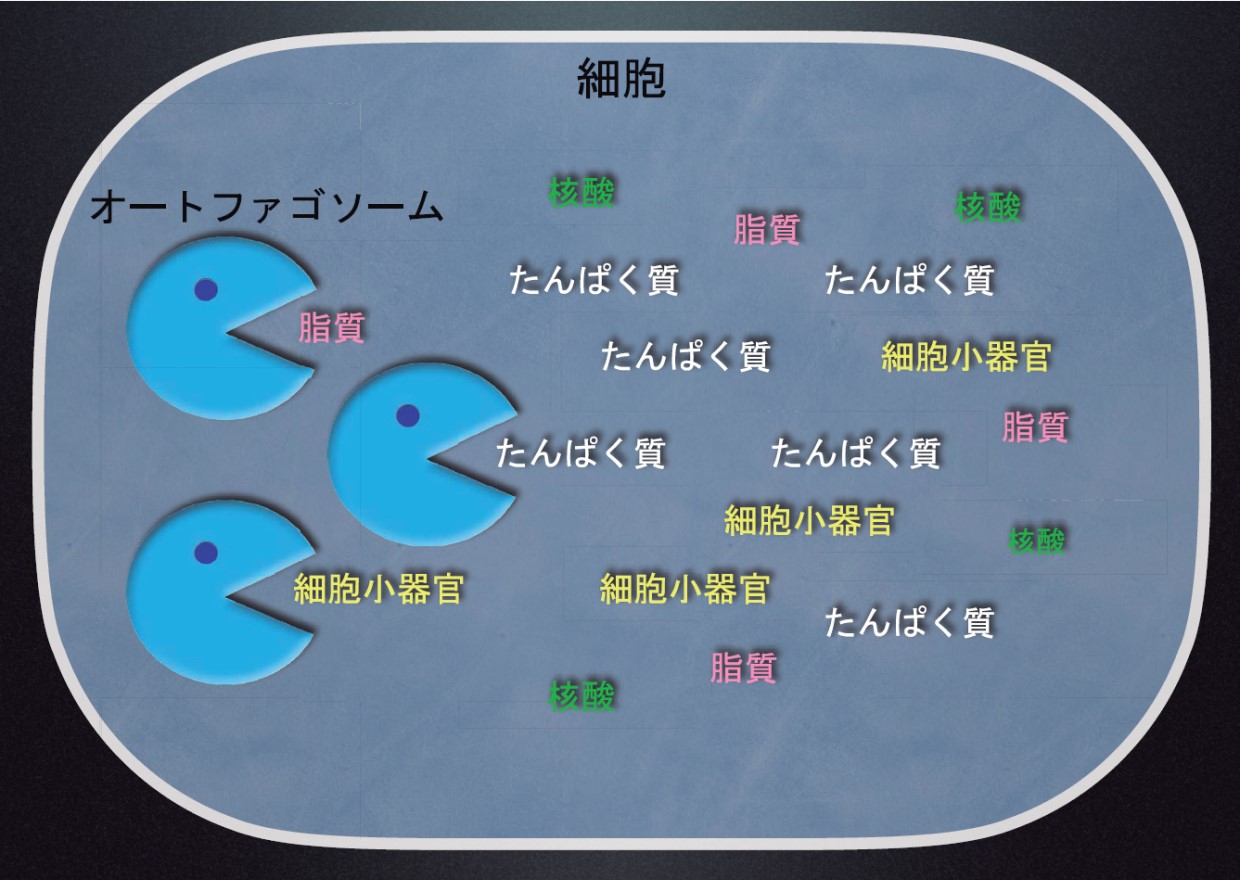

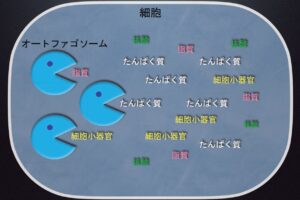

オートファジーは、「自ら(Auto)」を「食べる(Phagy)」という意味を持つ。その一連の流れは、以下の通りだ。吉森先生が「パックマン」と呼ぶオートファゴソームが、細胞内にあるものを包み込んで集め、リソソームへと運ぶ。リソソームは消化酵素の入った袋で、オートファゴソームと融合し、運ばれてきたタンパク質などを消化酵素でアミノ酸などに分解する。このアミノ酸が、新たなタンパク質生成のための材料となるのだ。

オートファジーは、その研究の第一人者である大隅良典先生が2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞。吉森先生は、大隅先生のもとで研究に着手し、機能や仕組みの解明に大きく貢献し、現在はその応用にも挑戦している。

オートファジーの主な機能は二つ

オートファジーの機能の一つは、「ものの入れ替え」。例えば、新車の部品を毎日少しずつ交換し続けると、新車の状態を保つことができる。細胞内もこれと似て、オートファジーにより部品(タンパク質など)を少しずつ回収して壊し、できた素材(アミノ酸など)で新しいもの(タンパク質など)を作って入れ替えている。一連の作業は細胞内で完結し、故障などによる事故のリスクも著しく減るため、効率良く省エネで、合理的だ。

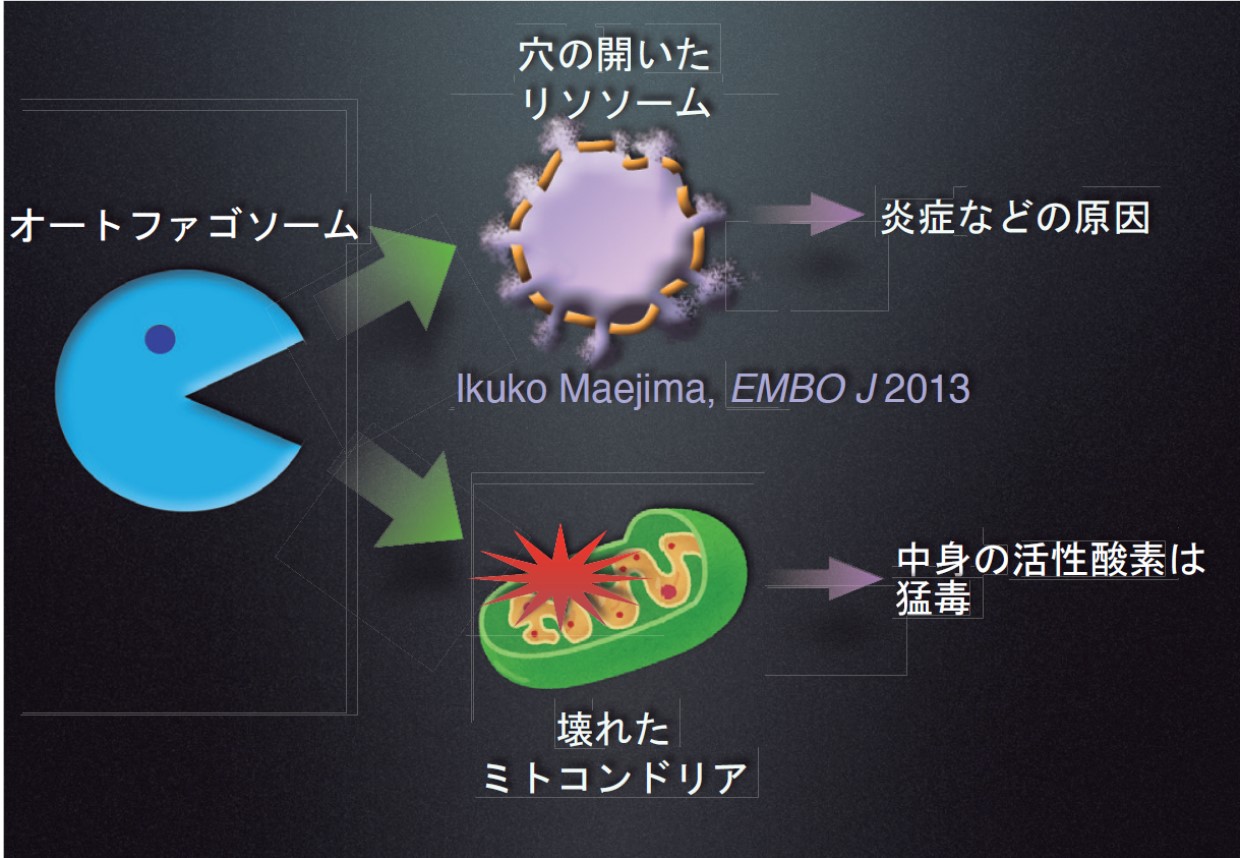

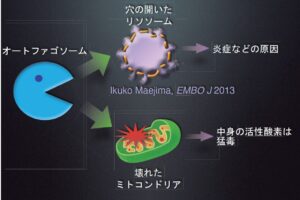

二つ目の機能は、「有害物の除去」。有害物は主に、ウイルスやバクテリアなどの病原体、アルツハイマー病などの原因となるタンパク質の塊、壊れた細胞小器官を指す。これらを狙い撃ちで分解・除去するのだ。「誰に指示されたわけでもなく、細胞内はこのように合理的に機能していて、驚かされる」と先生は語る。

このような機能から、オートファジーは細胞の秩序を保つこと、つまり、健康維持に不可欠である。裏を返せば、何らかの原因で支障が出ると、老化が進み病気になりやすくなる。

オートファジーと老化

どんなに健康であっても、加齢により多くの細胞でオートファジーが低下することが分かっている。つまり、年を取ると、細胞の部品の入れ替えや、有害物の除去が滞るようになるのだ。

老化は、病気になりやすくなる状態であるとも言える。老化と病気の関係性は、オートファジーの低下とも関係が深く、実験で裏付けられているものもある。例えば、脳細胞のオートファジーを止めると、若くても認知症のような症状が出ることがマウスによる実験で示された。

では、加齢により低下したオートファジーを活性化させると、若返るのだろうか。例えば、B細胞は通常、病原体を攻撃する抗体を作るが、年齢を重ねると抗体を徐々に作らなくなり、免疫を低下させてしまう。しかし、高齢者から採取したB細胞のオートファジーを活性化させると、抗体をまた作るようになる。これは、オートファジーを活性化することが、健全な機能の回復につながる可能性を示唆している。