繊細な刺激で変わる骨

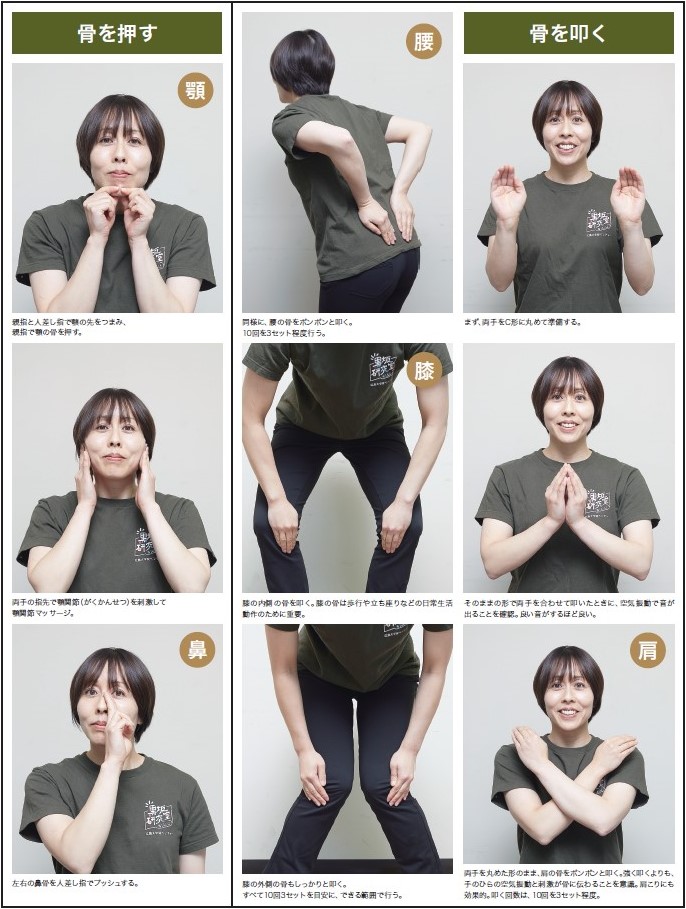

骨を活性化させるのに必要な刺激は、驚くほど繊細なものだ。1秒間に10回程度の微細な振動でも十分だという。筋トレのように追い込む必要はなく、むしろ全身の骨にバランスよく、刺激を与えることが効果的なのである。

骨を鍛えるというと、“かかと落とし”が有名だが、スポンジ状の構造を持つかかとの骨は繊細。そのため、かかとだけを鍛えるのは、高齢者にとって骨折のリスクがあり危険である。

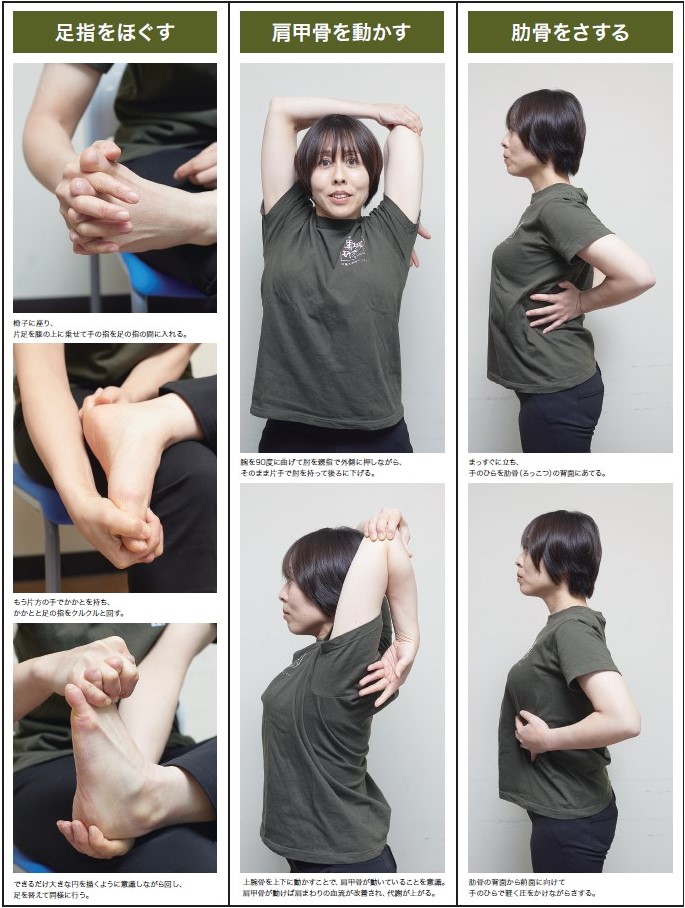

歩行能力を改善するには、骨のトレーニングを「運動機能」とセットで考える必要がある。特に重要なのは、足の指の付け根の関節の可動域を確保し、足の指の骨を強化すること。これにより、骨のテコの原理を活用できるようになり、過度な筋力トレーニングをしなくても自然な歩行が可能になる(上図)。

「骨格超整」という新しい視点

「このように骨を単体で捉えるのではなく、全身の骨格のバランスを包括的に整えていく手法を『骨格超整』と呼んでいます。骨格の本来持つ機能を引き出すことで、身体は想像以上の軽快さと躍動感を取り戻すことができるのです」

歩行能力改善のために、トレーニングで脚の筋肉を鍛えると、筋肉は強くなる一方で重くなり、硬化する。すると深層の骨の動きが制限され、関節の可動域も狭まってしまう。もともと重量のある足が、さらに重くなってしまうのだ。

「筋肉学は、直近100年で目覚ましく発展してきましたが、現代はその方向に偏りすぎているように見えます。身体の効率的な動きを考えた際には、『骨の運動機能』に着目することこそが重要なのです」

骨の弱化は、見た目の老化にも直結している。年齢とともに気になる目の下のくぼみや顔のたるみ—実はこれらの多くは、顔の骨量の減少が原因なのだという。

「興味深いことに、顔の骨は最も早く骨密度が低下する部位の一つです。頭蓋骨(ずがいこつ)の衰えは腰椎(ようつい)の2倍近くに及ぶというデータもあります。目の周りの骨(眼窩(がんか))が減少すれば目がくぼみ、頬骨が減れば顔全体が下がってしまう。これは化粧品では解決できない問題です。また、高齢になると顎の骨が減少することで丸顔になりやすく、顔全体の骨が減ることで、皮膚が余ってシワの原因にもなります」

骨格から考える美しさ

顔の印象は血行とも密接に関係している。顔には毛細血管が張り巡らされているが、頸部の血管がつまると、顔への血流が滞り、老け顔の原因となる。

「対策として私がおすすめするのは、両手で肩を抱え、肘(ひじ)を前に突き出し、鎖骨から肩の骨格を整えるトレーニングです。現代人の多くは、肩から胸の骨格が平坦で、鎖骨周りの空間が狭くなっています。この空間を広げることで、内臓が本来の位置に収まり、血液やリンパの流れが改善。顔や脳への血流も良くなります。このように、骨格本来の立体的な空間を取り戻すことが、若々しさを保つ基本なのです。骨には驚くべき再生力があり、適切な刺激で顔の骨も活性化させることができます」

※黒坂准教授のエクササイズ動画はこちらから

www.osteo.co.jp/

※『Nile’s NILE』2025年3月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています