JR西日本の京都駅には「0番のりば」が存在しますが、「1番のりば」はありません。

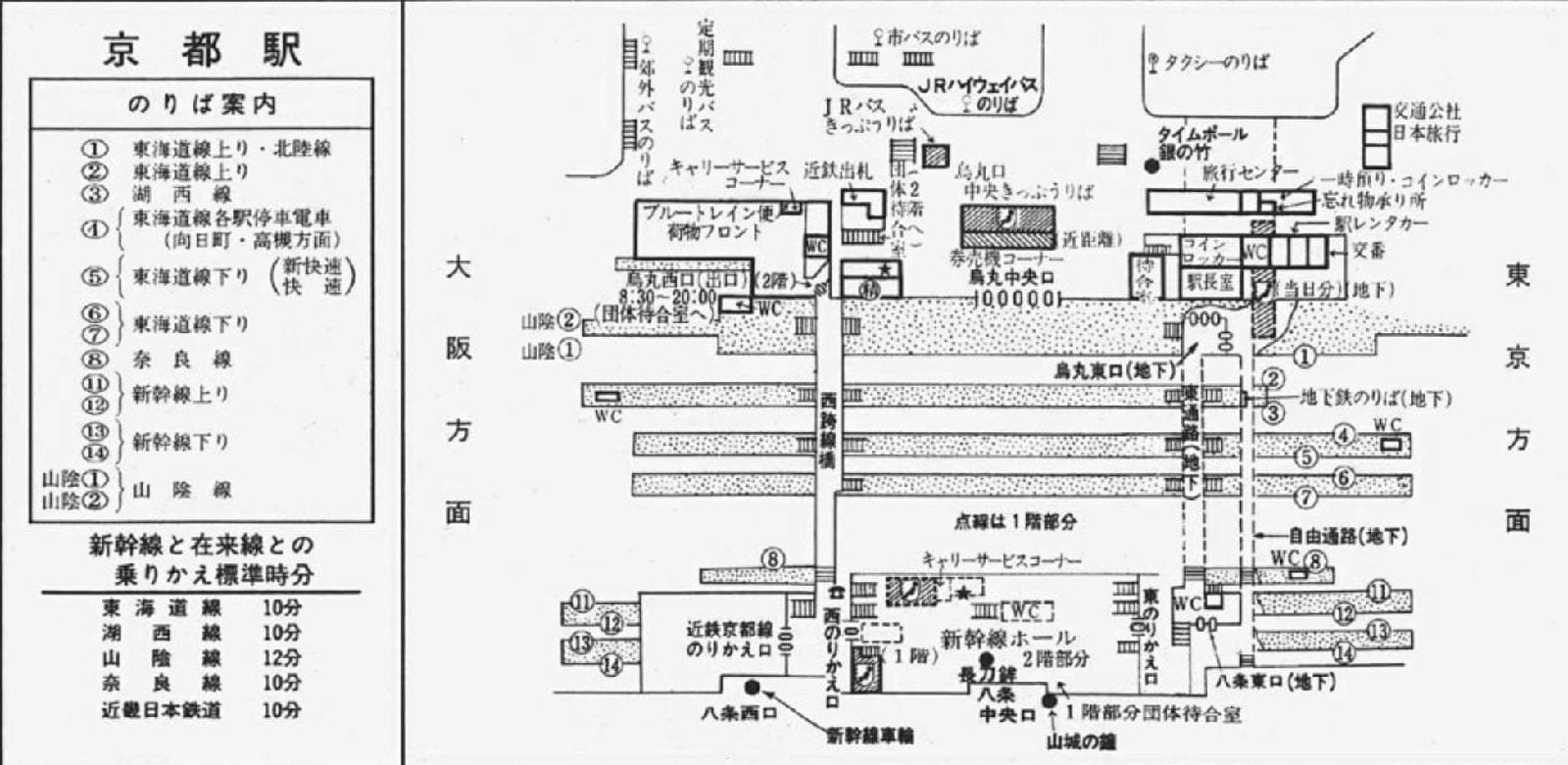

JR西日本の京都駅北側(烏丸口)にある中央口改札を入ると目の前にホームがある。「0番のりば」だ。ここからは、敦賀方面へ向かう特急「サンダーバード」や寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」などが発着する。ホームの向かい側には別のホームがあるが、それは2番のりば、その先は3番のりば、4番のりばと続いていく。

しかし、1番のりばはいくら探しても見つからないのはなぜだろうか。「All About」鉄道ガイドの野田隆が解説する。

JR西日本の京都駅北側(烏丸口)にある中央口改札を入ると目の前にホームがある。「0番のりば」だ。ここからは、敦賀方面へ向かう特急「サンダーバード」や寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」などが発着する。ホームの向かい側には別のホームがあるが、それは2番のりば、その先は3番のりば、4番のりばと続いていく。

しかし、1番のりばはいくら探しても見つからないのはなぜだろうか。「All About」鉄道ガイドの野田隆が解説する。

この理由は、乗客に案内する「乗り場番線」と、運転業務に使う「運転番線」が一致していなかったためです。過去には現在の「0番のりば」が「1番のりば」として使用されていましたが、通過線の存在などから運転業務に混乱が生じていたため、乗り場番線と運転番線を統一する必要がありました。

そこで、通過線を「2番線」とし、乗り場番号を変更するとすべてのホーム番号を修正する必要が出るため、旧「1番のりば」を「0番のりば」として変更箇所を最小限にとどめたのです。このような「0番のりば」は全国の他の駅でも見られ、新たな乗り場を設置する際に番号の修正を避けるために採用されることがあります。

また、京都駅には「30〜34番のりば」も存在しますが、15〜29番は存在しません。これは、過去に山陰線専用のホームが存在し、それと区別するために30番台を採用したためです。「30番のりば」は関西空港行き特急「はるか」専用、「31〜34番のりば」は山陰線専用で、「34番のりば」は降車専用のため案内表示には出ていません。

【詳細な経緯】

– 京都駅では1987年のJR発足時に、0番のりばと2番のりばの間に通過専用の1番線が存在していた。

– しかし、1番線にホームがなく、乗務員や案内に混乱が生じたため、乗り場番線と運転番線を統一。

– 変更範囲を最小限にするために、旧1番のりばを0番のりばとした。

– 同様の理由で全国各地の駅でも0番のりばが採用される例がある。

– 30番のりばは特急「はるか」専用、31〜34番は山陰線専用で、番号の重複を避けるため30番台を採用した。

このように、0番のりばや30番台の番号は、利用者への案内や業務の円滑化を目的として工夫された結果です。

情報元:All About

https://news.allabout.co.jp/articles/o/91586/