朝に多い → 心筋梗塞・脳梗塞・くも膜下出血・不整脈 月曜日に増える → 狭心症 冬に33%増 → 心臓死

生体リズムに基づく「時間治療」の考え方を紹介し、特に食事のタイミングと健康の関係について解説します。

### **病気が生じやすい時間がある理由**

– 人体には、脈拍、呼吸、細胞分裂、たんぱく質の製造など、精密なリズムが存在する。

– このリズムの乱れが、病気の引き金になることがある。

– そのため、薬の効果が出やすい時間や病気になりやすい時間帯が存在する。

### **生活治療とは**

– 「生活治療」とは、食事・運動・睡眠などの習慣を見直し、病気のリスクを減らす方法。

– 時間帯によって生活治療の効果が変わるため、適切なタイミングが重要。

### **食事の回数と健康の関係**

#### **1日1食のリスク**

– 1日1食の生活では、血糖値が急激に上下しやすく「血糖値スパイク」が発生しやすい。

– インスリンの過剰分泌によって、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まる。

#### **1日6食以上のデメリット**

– 野菜や果物の摂取量が増え、脂肪摂取量が減るため、短期的には肥満が少ない傾向がある。

– しかし、「時間栄養学」の観点では、1日5食以上は体内時計を乱し、将来的に脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高める可能性がある。

– 規則的な1日3食の習慣が、糖尿病やメタボのリスクを低減する。

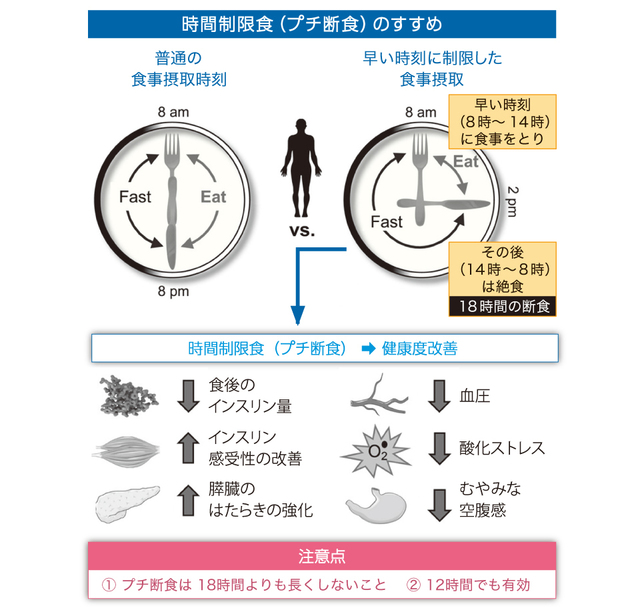

### **プチ断食(時間制限食)のすすめ**

– **プチ断食とは?**

– 食事時間帯を制限し、一定時間絶食する方法。

– 例:食事を6時間以内に済ませ、18時間は絶食する「18時間プチ断食」。

– 血糖値や血圧の改善、酸化ストレスの低下などの効果が期待される。

– **適切なプチ断食の時間**

– 18時間以上の断食は逆効果になることもある。

– オートファジー(細胞内の不要なたんぱく質を分解する機能)が過剰に働くと、筋肉量が減少したり脂肪肝のリスクが高まる。

– 12〜14時間のプチ断食でも十分な健康効果が得られる。

– **朝を主体としたプチ断食の重要性**

– 朝食を取ることで「ブレックファスト効果」が生じ、体温上昇や体内時計の調整が行われる。

– 起床後1時間以内に朝食をとることが理想的。

– 例:朝6時に起床し、朝食を6時30分に取る → 18時30分までに夕食を終える(12時間プチ断食)。

– 夜遅い時間の食事を避けることで、肥満や高血圧のリスクを減らせる。

### **プチ断食の実践方法**

1. **まずは12時間のプチ断食から開始**

– 例:朝7時に朝食をとり、19時までに夕食を済ませる。

– 比較的簡単に実践でき、体内時計を整えながら健康改善が期待できる。

2. **慣れてきたら14時間、16時間のプチ断食へ移行**

– 例:朝7時の朝食、17時までに夕食を済ませる(14時間断食)。

– 無理のない範囲で段階的に進めることが大切。

3. **適度な光を浴びる**

– 朝の光を浴びることで体内時計が調整され、プチ断食の効果を最大限に活かせる。

### **まとめ**

– **食事のタイミングが健康に大きく影響する。**

– **1日3食が最適な食事スタイルとされる。**

– **「朝を主体としたプチ断食」が、肥満・高血圧・糖尿病の予防に効果的。**

– **無理のない範囲で12時間のプチ断食から始め、体調に合わせて調整するのが良い。**

このように、時間栄養学に基づいた「時間治療」を実践することで、より健康的な生活を送ることができます。