創業者矢谷彦七の孫娘として銀座・日本橋で生まれ育ち、幼い頃から銀座の商売を肌身で学ぶ。大学卒業後ホテルオークラにて研鑽を積んだ後に両親の経営する銀座アスターへ入社。宣伝PRやデザインを主に担当し、当時リニューアルを手掛けた銀座アスター本店は代表作となった。2002年に代表取締役に就任、以来「日本橋紫苑」「草 日本橋」「目黒テラス」「銀座南店」など、多彩なコンセプトを持つブランドレストランを世に問い続け、いよいよ創業100周年を迎える。

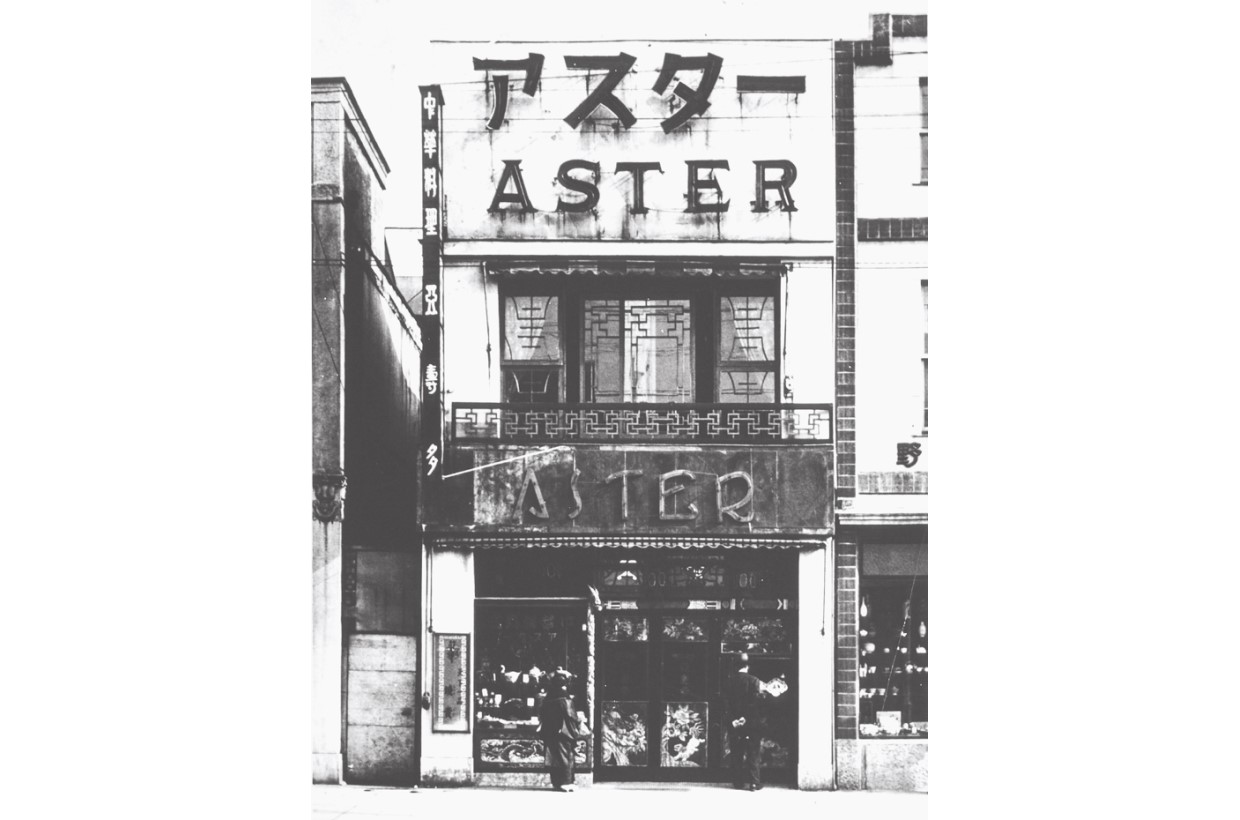

銀座一丁目に本店を構える銀座アスターは、日本橋髙島屋新館に「草(そう)日本橋」、日本橋三越新館に「日本橋紫苑(しおん)」、新橋方面には松屋銀座店、銀座五丁目には銀座南店と、中央通り沿いに個性豊かな5店舗を展開している。都内に約20店舗を構えながらもチェーン店らしさを感じさせない背景には、「金太郎飴的経営」を避け、店舗ごとの個性を重視する矢谷郁(かおる)社長の信念がある。

異才が現代の名菜を生む

「同じアスターでも、店によってコンセプトが異なります。中には別の名前の店舗もあって、当然、店の雰囲気も、提供する料理も違ってきます」銀座なら、例えば本店は随所に中国の美術品を配した、重厚にして洗練された空間が特徴的。中国料理の伝統を重んじた料理が楽しめる。もう一つの路面店、銀座南店はふらりと立ち寄りたくなる、こぢんまりとした、落ち着いた店だ。

また「草 日本橋」は、書の書体の「真行草」の最後の一文字を当てて店名としている。本店は正格を表す「真書」。対するこの店は、正格を崩した風雅な「草書」。遊び心のある料理を提供する。郁社長は「紬(つむぎ)のような感じ。滋味が身心に染み渡る料理」だと言う。このほか「日本橋紫苑」は、中国特級調理師がグランシェフを務め、清朝宮廷料理の流れをくむ料理がすばらしい。「どの店も昔から人気の高い名菜をベースとしていますが、それ以外のところではかなり調理人の自由裁量に委ねています。年齢や個性もさまざまな才能のある調理人が、その自由を意気に感じて創造力を発揮する。そういう姿勢がいろいろな店の調理人に連鎖的に広がることが、私は楽しいんです」

時代の荒波にもがきながら

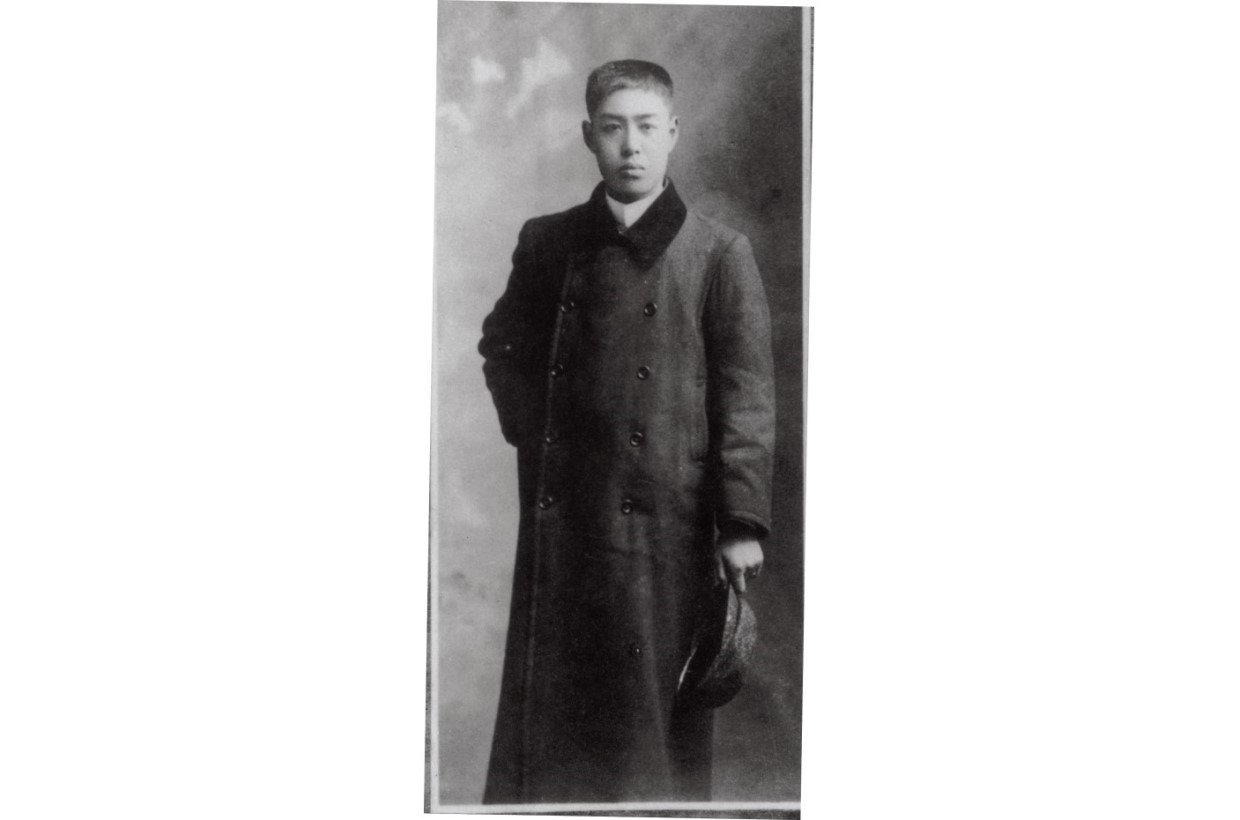

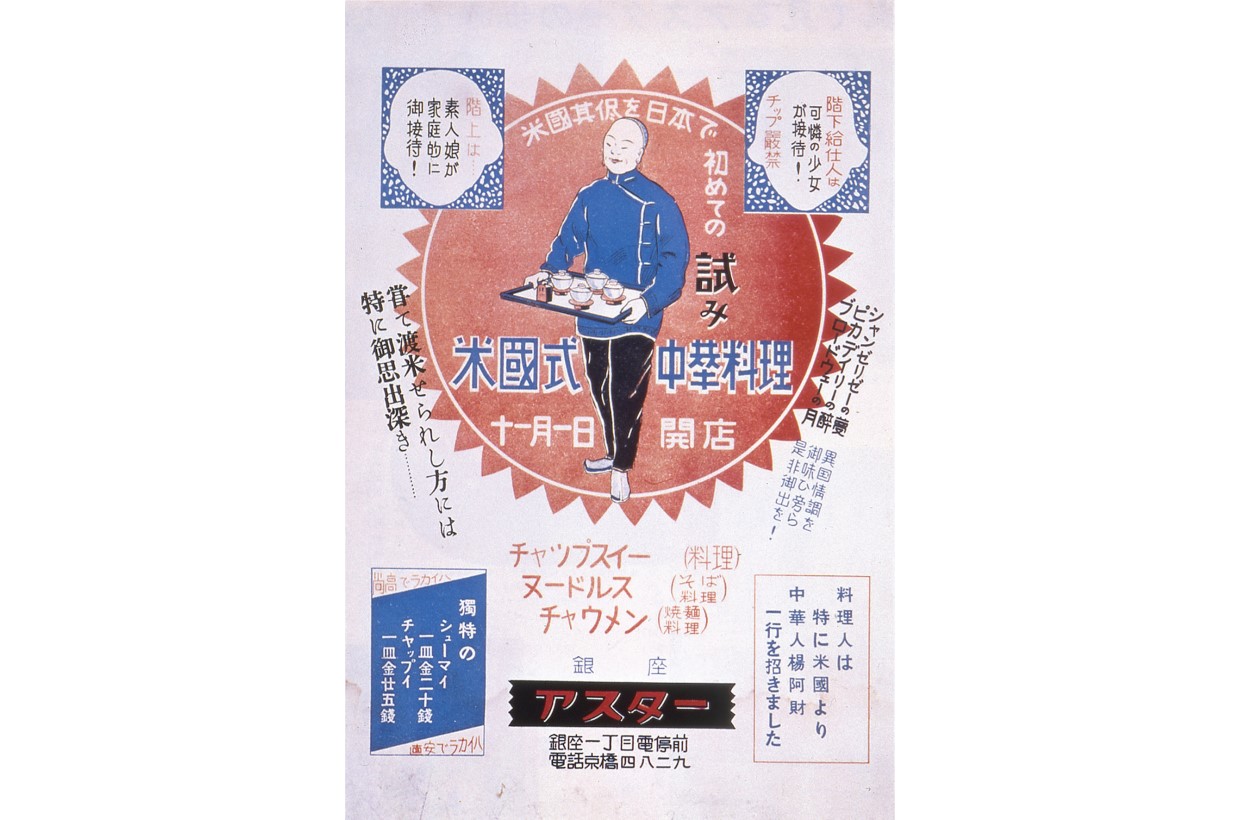

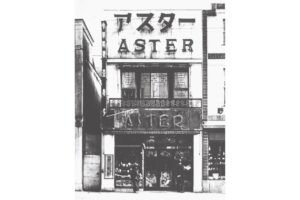

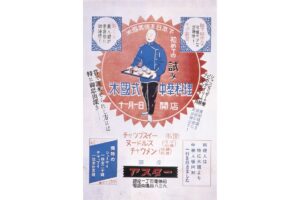

個性を尊重するこの姿勢は、同社の歴史にも根ざしている。創業者・矢谷彦七氏は30歳で「矢谷バター」を創業したが、関東大震災で工場を失い、銀座一丁目の店舗を手に入れて中華料理店を始めた。競合が少ないこと、そして上海やサンフランシスコで味わった中華の記憶が理由だったという。

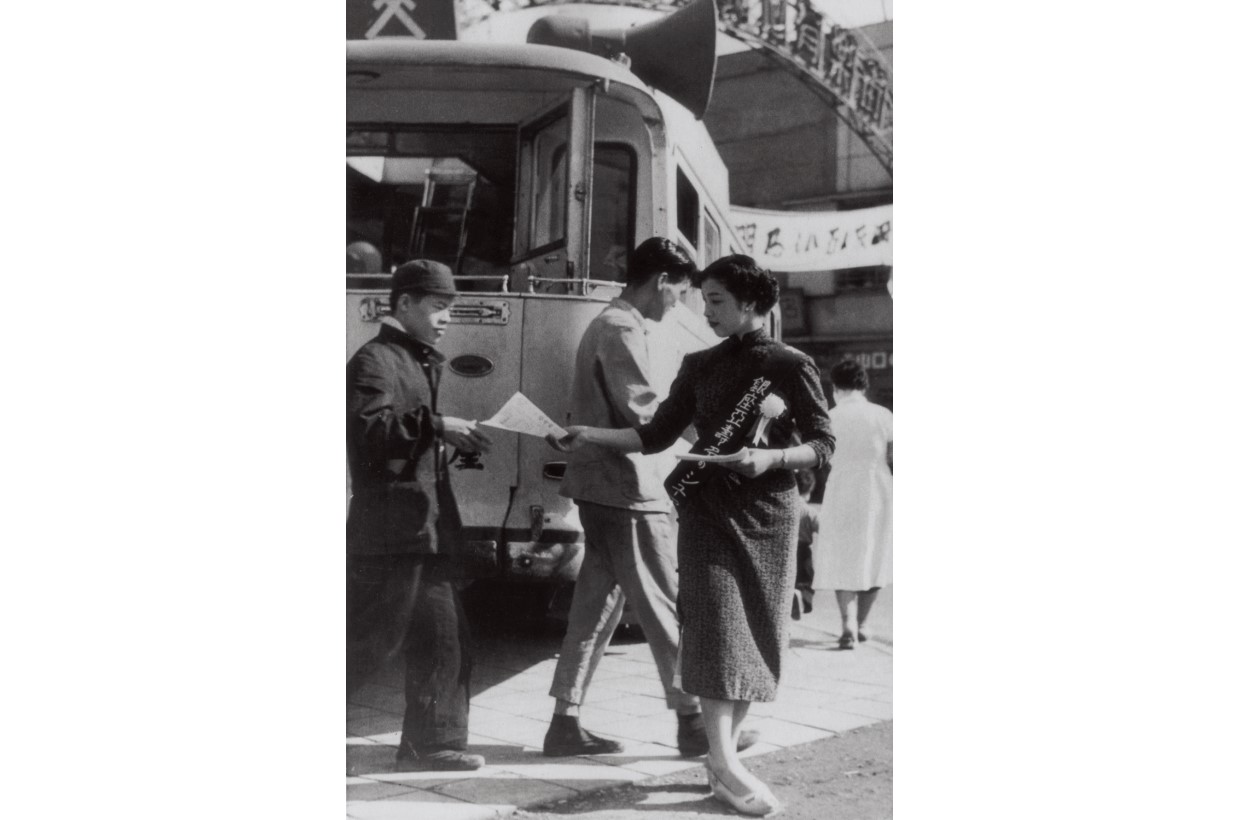

当初は広東料理を中心としたアメリカ風レストランとして始まったが、後に純中国風に転じて人気を集めた。その後も火災や日中戦争、東京大空襲など困難が続くが、彦七氏の一人娘・喜久子氏が再建を訴え、復興を果たす。戦後の宴会ブーム、百貨店への出店ラッシュで事業を拡大しつつも、料理とサービスの質を高めるため、喜久子氏は国交回復前の中国を視察し、本格中国料理への転換を推進。これが高級店路線の出発点となった。

悠久の時間の中で磨かれる「技芸」

郁社長は1983年に入社。2002年の社長就任以降は、特級調理師を顧問に迎え、技術力と理念を基礎から育てる人材育成体制を整備した。若手調理師を新卒から育て、文化や思想も含めた「技芸」を継承する仕組みが、銀座アスターの土台を支えている。

リーマンショック、震災、コロナ禍と、時代の荒波にも直面してきた郁社長だが、「即席では本物にならない」と語る。「技芸を磨き、時代の変化に柔軟に対応しながらも、目指すべきは“永遠に残るブランド”。3世代、4世代の家族が集える店であり続けたい」と、その思いを語る。

事業を通して、お客様や従業員など、かかわる人みんなの世代をつないでいく。それもまた銀座アスターの持つすばらしい企業価値と言えそうだ。