海に残された、海賊どもの夢の跡

三島の大山祇神社は、村上海賊が武運を祈って神に奉納したという連歌が残る。香や茶にも通じ、高楼を擁そなえた文化人としての側面も持つなど、複数の顔を併せ持つ民であったようである。

その起源は南北朝時代の14世紀にさかのぼる。伊予(現・愛媛県)の新居大島を拠点とした南朝方の武将・村上義弘に子がなかったため、その家督を継ぐために農閑期から村上島村氏が結束したためである。

村上海賊の“免許”として有名なのが、織田信長と頭如率いる浄土真宗本願寺勢力が対立した10年にわたる石山合戦の活躍だ。第一次木津川口海戦において、信長に兵糧攻めにされた本願寺から救援を頼まれた毛利家が村上海賊に協力を要請。毛利水軍と村上海賊による10万石の兵糧を積んだ兵糧船と兵船を合わせた約100隻が木津川口に攻め寄せた。

迎え撃つ織田方は真鍋七五三兵衛ら泉州海賊300隻。毛利方は多勢といえども大多数が兵糧船であったため熾烈な戦いとなったが、村上海賊が“焙烙玉”と呼ばれる兵器で織田の船を次々と炎上させて勝利した。海における村上海賊の強さを世に知らしめた戦いだった。

村上海賊は長らく独立勢力を保ったが、この木津川口の戦いで三島村上氏すべてが毛利家に協力している。因島村上氏は、6代当主村上吉充が、毛利元就の流れをくむ小早川隆景率いる小早川家の重臣・乃美宗勝の妹を妻に迎えるなど姻戚関係にあり、以前から毛利・小早川家にくみしていた。

最後まで独立勢力を保った村上海賊の英雄的武将・能島村上氏の村上武吉も自身こそ参戦しなかったが、長子の元吉らを派遣。いかに「日本最大の海賊」といえど、戦国の時代に独立勢力であり続けるのは難しかったようである。時代が、村上海賊を追い詰めていったのだ。

決定的となったのは、1588(天正16)年、豊臣秀吉によって出された海賊禁止令である。これにより、村上海賊は海の支配権を失った。そして、関ケ原の合戦で毛利率いる西軍についた村上海賊は、敗戦によって島を追われることとなる。ここに、村上海賊は終焉を迎えた。

現在も、瀬戸内海の島々には村上海賊の足跡が数多く残っている。緑に覆われたいくつもの城跡の他、印象に残るのは彼らのもう一つの顔を思わせる祈りの跡だ。大山祇神社や海難を防ぐという浪分け観音、海での戦没者や先祖をとむらう無数の墓がある。

因島村上氏が観音堂を築いた白滝山には、海に向かって祈る五百羅漢像が据えられている。海を制した強者どもは海を愛し、その脅威を知るがゆえに、己と一族の命運を祈った。その祈りの跡を訪れると、時を超え、彼らの思いにわずかながら触れたような気がするのだ。

海を見下ろす細道を歩く

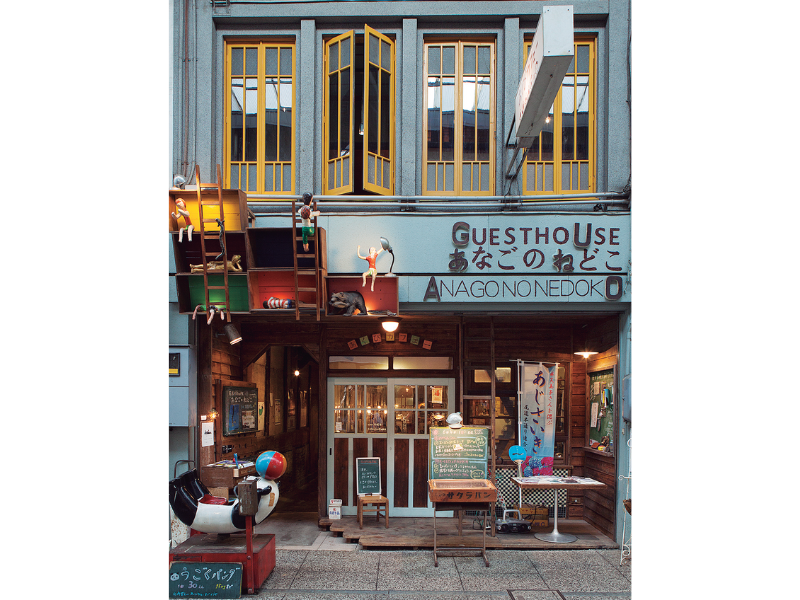

現在、因島や生口島、大三島など、村上海賊ゆかりの島々を結ぶ瀬戸内しまなみ海道の起点である尾道は、村上海賊と関わりを持った地の一つだ。江戸時代には北前船の寄港地として栄え、力を持った豪商たちが競うように寺院を寄進し、一時は80を超える寺院が立ち並んでいたという。今も25の古寺が連なる寺町である。

尾道観光で有名なのは、千光寺山の頂に位置する千光寺だ。806年に開基された古刹であり、そこには本堂や大師堂ほか、修験者がよじ登って修行したという「くさり山」などの奇岩・巨岩がゴロゴロと、一種異様なただずまいで鎮座している。

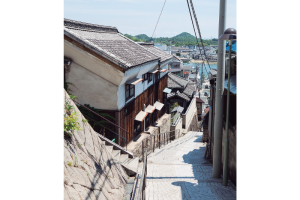

尾道駅から海沿いの道を進むと、片方に瀬戸内海の多島美を眺めつつ、片方には古寺が見え隠れする坂の細道がのびている。尾道は、車ではドライブするだけでも派手さはないが、後ろ髪を引かれる雰囲気が美人のような趣のある街だ。

だが、その本当の魅力を知るには、ぜひ車を降りて歩いてみるべきである。路地に入ると、ひしめき合うように立つ木造家屋にいくつもの店が並び、かつての花街には今も小料理店やスナックが密集している。

商店街には昔ながらの洋服店や商店もあれば、かつての銭湯の建物をそのままカフェにしたような新しい店もある。さらに山のほうには、一人一人ようやく通れるほどの細く曲がりくねった坂道の向こうに、思いがけず立派な家が立っていたりする。

ひと息ついて見下ろすと、坂の上から海の景色が開けていた。

志賀直哉の見た尾道

「今も多くの人をひきつけるこの街は、小津安二郎の『東京物語』を始め、数々の映画や文学作品の舞台となってきた。千光寺公園の『文学のこみち』には、尾道に関する歌や作品の碑が25も連なっている。

「のどかさや 小山つづきに塔一つ」正岡子規。少女時代を尾道で過ごした林芙美子は、尾道ゆかりの作家を代表する存在だ。『放浪記』から以下の文章を抜粋した碑が見られる。

「海が見えた、海が見える。五年振りに見る。尾道の海はなつかしい。(…)」——(林芙美子『放浪記』)

文豪・志賀直哉もまた、尾道にひかれた一人である。父親との不和が原因で東京を離れた直哉は、1912(大正元)年の秋から翌年の中ごろまで尾道に家を借りて住んでいる。それからも時折上京したため、尾道で暮らしたのは通算半年ほどだったという。

尾道を舞台とした短編『清兵衛と瓢箪』を発表したほか、代表作『暗夜行路』の草稿もこの地で執筆した。『暗夜行路』には、主人公・時任謙作の体験として直哉自身が見た尾道が表現されている。

「六時になると上の千光寺で刻の鐘をつく。(…)」(志賀直哉『暗夜行路』)

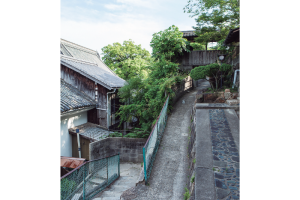

千光寺山の中腹には、志賀直哉の旧居が残されている。三軒長屋の一角の質素な部屋で、日常の食事や洗濯は隣に住む老夫人に頼んで暮らしていたという。この部屋からの風景も『暗夜行路』につづられている。

「景色はいいところだった。(…)」——(志賀直哉『暗夜行路』)

尾道が志賀直哉をひきつけたのも、この街が瀬戸内海の街として、さまざまな時代を紡いできた歴史を持っているからだろう。文中の石切り場は跡しかないが、造船所は今も健在だ。

この辺りは、第1次世界大戦中に因島が日本一の造船量を誇ったほど造船業で栄えた地でもある。そこには遠く、村上海賊のDNAが息づいていたに違いない。

※『Nile’s NILE』2017年7月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。