名西郡石井町の武知家は、この地で300年続く藍師だ。風情あるたたずまいは、映画『座頭市』の撮影に使われたほど。県内に5軒のみ残る藍師のうちの1軒で、現役藍師で武知家10代目の主人は、他では見られない昔ながらの製法で藍染めの原料となる蒅を作り続ける伝承者だ。

蒅とは藍の葉を発酵させて作る染料のことで、阿波藍とはこの蒅のことを指す。江戸時代、吉野川流域の農村が日本最大の藍作地帯として知られるようになったのは、氾濫を繰り返した吉野川が、その副産物として藍作に適した土地を生んだからだった。これに目をつけた徳島藩はあえて堤防を作らず、人々に毎年の氾濫と戦いながら藍を作らせる道を選んだ。

そのため、徳島の古くからの藍師の家は、高い石垣を築き、土盛りをして、母屋や藍寝床(蒅作りの作業場)を建てた。武知家の寝床も、川が氾濫した時に蒅を逃がすための舟が今も残る。

藍は、2月中旬から下旬に種をまき、7月中に1番葉を刈り取り、そして8月中に2番葉を収穫。その後、葉を天日干しで乾燥させる。現在では葉を収穫後、すぐに裁断して乾燥させている。

聞けば、生葉のまま裁断すると藍の色素インジコが出てしまうという。武知さんは、藍を乾燥させてから2~3cmに切り刻み、葉と茎に分けるという手順をずっと守っている。そして、寝床と呼ばれる作業場に、収穫時期の異なる1番葉と2番葉に分けて積み上げておく。

この寝床が特徴的だ。石垣で道路より1m以上高くしてあり、小窓が多い。床は下層に砂利(約30cm)、その上に砂、さらにもみ殻(約8cm)、最後に粘土(約6cm)を敷いて、水を散布して湿らせた後、表面をたたき固められている。

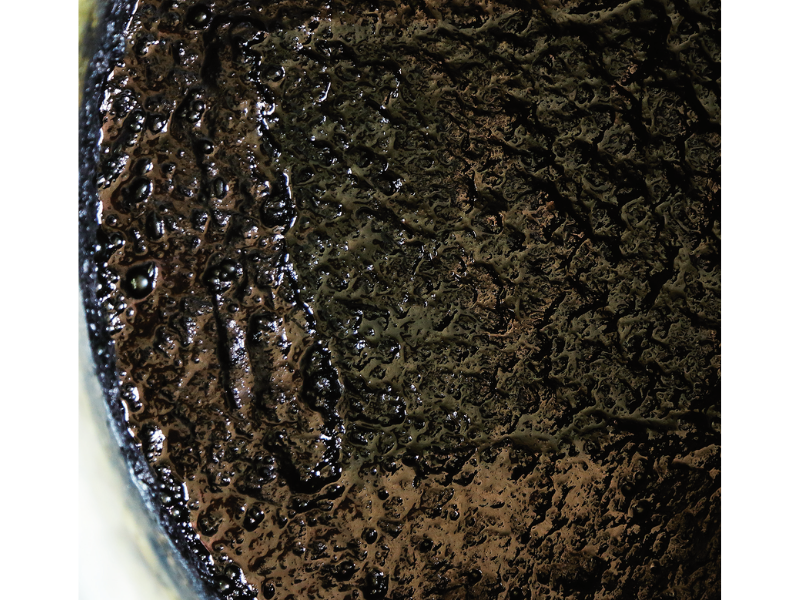

このような構造だと、葉を発酵させる際、砂やもみ殻により保温効果が上がり、水分調整が自然にできるからだ。10月からは、ひと山の葉(3~4畳程度に山積み)に1週間に1度、バケツ30杯分くらいの水を打ち、熊手で崩しては積み上げる「切り返し」をしながら発酵させる。

水をかけると葉は1~2日の間、50~60℃くらいの高温となり、その後40℃程度まで下がったら、また水をかけ、発酵がまんべんなく進むように切り返しも繰り返す。2月中旬までおよそ3~4カ月かけて蒅を完成させる。

もう一つ、武知家ならではの伝統製法がある。それは、3カ月程度かけて育った葉の厚い1番葉と、1カ月で刈り取った薄い2番葉が、最終的に分解のタイミングがそろうよう発酵させることだ。先に1番葉を発酵させ、しっかり分解が進んだのを見極めたところに2番葉を混ぜ合わせる。

実は葉の発酵がそろわないと、染めた時に色ムラができてしまうという。武知さんは「昔からのやり方」というが、こうしたひと手間が安定したよき色合いの蒅となる。もちろん、長年の経験とカンで発酵の具合を見ながら、上質な蒅を作るのが藍師の腕の見せどころでもある。

藍生産が盛んに行われた明治時代までは、こうして藍師が作った蒅を藍商が鑑定して買値をつけた。そして、12月に徳島で行われた藍大市にかけられ、全国から来た商人たちが品定めしたという。

この美しい色は1874年に来日した英国人化学者ロバート・W・アトキンソンによって「ジャパンブルー」と呼ばれ、外国人からも注目された。しかし、ほどなくしてドイツ人化学者が藍の色素インジコの合成に成功し、1897年にドイツの総合化学メーカーが合成藍の量産を始めたことで、徳島の藍生産は衰退した。

一時はほとんど見られなくなったが、近年、食用などで藍の栽培がわずかながら復活するとともに、2020年の東京オリンピックのエンブレムで藍色の市松模様をモチーフにしたデザインが採用されたことで、若い世代にも見直されている。

板野町にある400年続く蓮教寺の一画に、藍染工房「Saai dye studio」を構える若手染師の田村美奈子さんは、阿波藍に魅せられた一人。東京出身で、京都市立芸術大学在学中に藍染めに出合い、徳島の染師のもとで修業した後、2012年に自身のブランドとなる「Saai(冴藍)」を立ち上げた。

夫の孝之さんは蓮教寺の副住職で、一族に藍商がいたことにも縁を感じ、3年前から藍の栽培を始めている。本業の合間を縫って、無農薬でできるだけ化学肥料を使わずに栽培した藍の葉を乾燥させてから藍師の武知さんに納品し、蒅にしてもらっている。

その蒅に石灰、灰汁、日本酒を混ぜて染料にする「藍だて」までを孝之さんが担当し、染師の美奈子さんが染めつける。美奈子さんいわく、伝統製法を守る武知家の蒅は徳島でも逸品で、染めた時の色映えが全く違うそうだ。

「草木染めって、少しくすんだ色という印象を持っている方も多いと思うのですが、武知さんの蒅で染めた藍染は、色がすごく冴えるんです。ブランド名の『Saai』も、そんな冴えた藍を表したもの。だから、武知さんの蒅以外は考えられません」と語る。

美奈子さんがモダンなデザインで冴えた藍色に染めたスカーフやTシャツは、現在、受注販売のみ。田村さん夫婦は、阿波藍の魅力を伝えるため、地元でワークショップも開催している。

「今の若い人や子どもたちは、徳島で藍が作られていたことすら知らないんです。やっぱり、それでは寂しいですよね。徳島の背景に藍があることを、少しでも知ってもらって、残していければと願っています」と、孝之さんは言う。

藍だてした染料を見せてくれた時、「いい蒅は本当に香りがよくて、食べてもおいしいんじゃないかと思うくらいですよ」と、我が子を慈しむように話した孝之さん。一緒に藍師の武知さんを訪ねた時も、寝床に充満する「独特の藍の香りに、心が洗われる思い」とうれしそうに話した。

伝統を受け継ぐ人と、それに魅せられた次世代の人により、息を吹き返した阿波藍。その強く鮮やかで味わい深いジャパンブルーは、世界に誇り続けていきたい。

※『Nile’s NILE』2018年10月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。