午前4時――。眠たい目をこすりながら、大阪市中央卸売市場本場へ向かった。正面の入り口から程近い競り場へ足を踏み入れた瞬間、その眠気は一気に覚めた。

すでにたくさんの人が集まり、始まっていたのはマグロの競りだ。競り人(御売業者)は、大勢の仲買人(仲卸業者)の手やり(指のサイン)を見定めて、一番高い値段を示した人を競り落とし人とする。その間わずか数秒。

すると、競り人が小さな踏み台を持って、次のマグロの並びに移動する。また仲買人がマグロを囲み、競りが始まる。こうして次々と移動しながら、独特な掛け合いでどんどん競りが進んでいく。ちなみに、この方式は「移動競り」というそうだ。

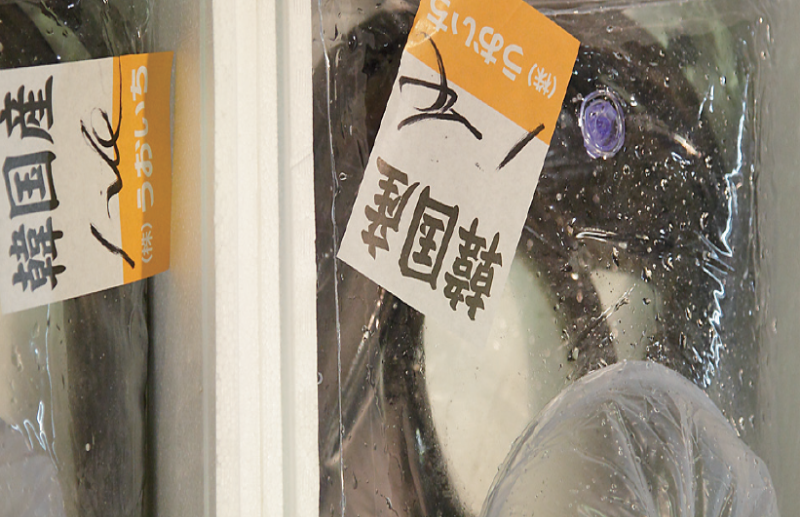

ずっと見ていても飽きないくらい、テンポよく行われる移動競りに見入っていると、競り落とされたマグロはどんどん運び出されていた。競り場の目の前にある仲卸業者の店先では、すぐにマグロが解体される。大きなマグロは大人2~3人で荷台から下ろされ、大きな包丁で半身にする。その身を受け取るのも、大人2人がかりだ。

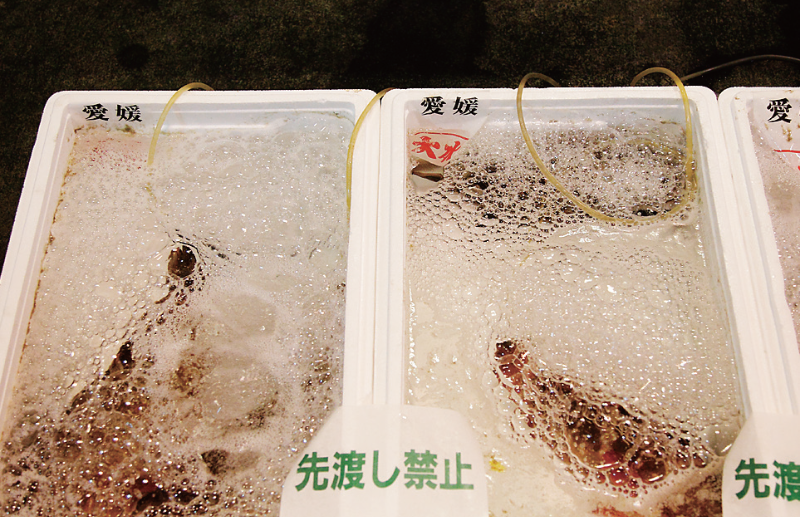

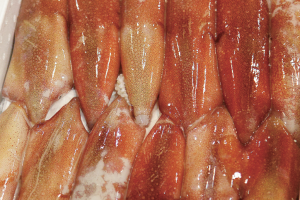

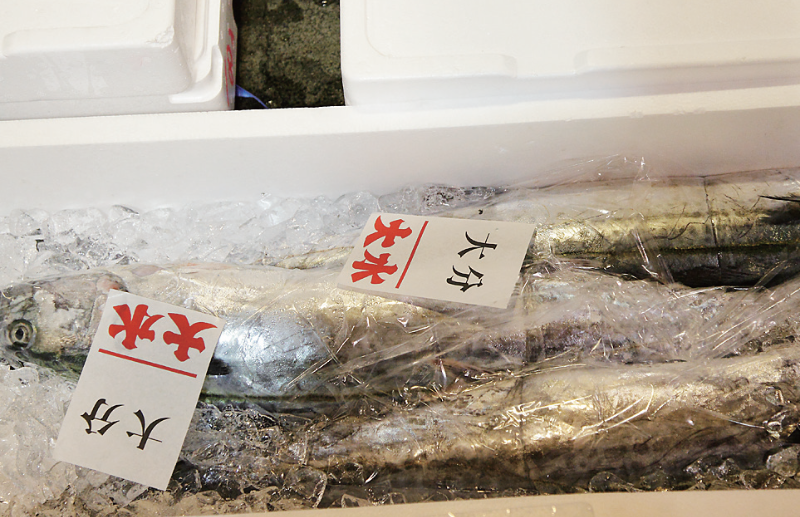

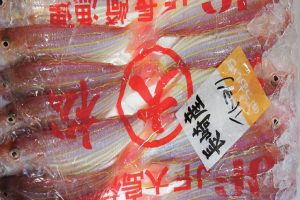

この日、太平洋上にあった台風の影響で、“モノ”が少ないと聞いていたが、そうはいってもさすが「天下の台所」、北は北海道、南は鹿児島まで、さまざまな魚が運び込まれており、競り落とした仲卸業者の店先へ次々と移動する。

東京では魚が築地、青果が大田と分かれているが、ここ大阪市中央卸売市場本場では水産物と青果が一緒に取引されている。1階が水産、3階が野菜、別棟に果物と、超大型スーパーのような構造となっているのが特徴だ。

5時からは野菜の競りが始まると聞いていたので、3階の野菜売場へと階段を上る。到着すると、ちょうど野菜の競りの開始を知らせるベルが鳴った。それまで下見をしていた仲買人は、一斉に競り台に並び、競り人がそれぞれ担当する品物の大きさや数量などを紙に書いて、順番に競りにかける。

この方式は、競り人が移動しないので「固定競り」という。また、野菜や果物の場合は全ての商品ではなく、見本だけを競るので「見本競り」とも呼ばれるそうだ。競りには、まず旬の松茸がかけられた。

市場でおなじみのターレット

野菜売場では、ターレットがものすごいスピードで往来する。小さな三輪トラックが疾走するのを見ると、「市場に来たな」と感じる。それもそのはず、このターレット(正式名称「ターレットトラック」)は、日本のたいていの市場で荷役用として使われているそうだ。

大きなハンドルながら、場内の狭い通路を直角に曲がり、機敏に動く。ここでも集まってきた野菜を鮮度が落ちないうちに、どんどん運び出す。

勢いよく走るターレットをよけながら歩いて、果物の競り場へ。毎日競りがある市場は珍しく、ここで決まった果物の値段が、全国の基準になるそうだ。

日本最大級の売り場面積を誇る

毎日約800台ものトラックが往来する本場は、年間で水産物(生鮮・加工)約14万トン、野菜約31万トン、果物約15万トンが流通する“大阪のでっかい台所”である。国内の産地はもちろん海外からもさまざまな野菜や果物、魚が入荷している。

大阪での市場の歴史を簡単に振り返ると、野菜、果実、水産物などが取引される市場が誕生したのは、大坂城が築かれたころ。その後、江戸時代に入って人口が増え、「天下の台所」として町が栄え、各地の水路と陸路交通の要所に市場が発展するようになった。

中でも、昭和始めまでにぎわった有名な市場に「天満」「ざこば」「靭」「木津」「難波」などがある。現在も大阪では“市場主義”の傾向が強く、市内では大型スーパーマーケットなどほぼ見掛けず、天満市場や黒門市場、天神橋筋商店街のような場所がにぎわう。

こうして江戸時代から続いてきた青物市場や魚市場を統合して、現在のような卸売専門の巨大市場として大阪市が中央卸売市場を設置したのが1925(大正14)年のこと。

そして、公設の中央卸売市場の全国モデルとして、1931(昭和6)年11月、現在の福島区野田に本場を開場した。その後、建物の老朽化などに伴い、およそ10年かけて抜本的に施設を整備し、2002(平成14)年には約18万㎡もの敷地に、現在の重層構造の本場へと建て替えられた。

よりスムーズで速い物流を実現するため、トラックが上階へ進む通路は幅16mと広く、立体駐車場のように往路と復路では異なる道を通る合理的な造りとするなど、立体的、合理的な施設配置に。

昨年、開場80周年を迎えた大阪市中央卸売市場本場は、日本最大級の売り場面積(32万㎡)を誇り、西日本の基幹市場として大きな役割を果たしている。

野菜の旬をのぞきに

外はすっかり明るくなった朝7時。場内はそろそろ買い出し人たちがやって来る時間だ。競り落とした魚や野菜が仲卸業者の店先にずらりと並ぶ。旬の野菜を見せてもらおうと、仲卸業者の「下浦商店」へ。

「まずは、松茸を見せてください」とお願いすると、「あっ、たった今、丹波のいいのが出ちゃった」と店主の下浦勝也さん。ここ下浦商店は、主に料亭やレストランへ青果を卸している。

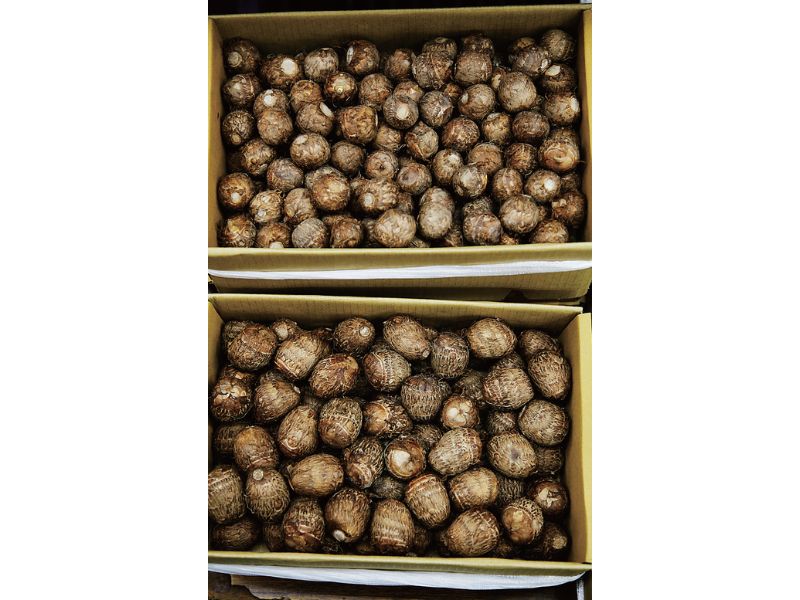

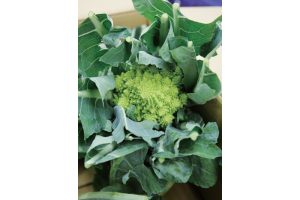

旬を迎えたキノコなら色とりどりに、自然薯や長芋が地上に出た部分のむかご、海老芋といった珍しい和の食材が豊富だ。数種ある銀杏の中でも下浦商店のお薦めは、岐阜羽島特産の「藤九郎」。実が大きくもちもちとしていて、とりわけおいしいそうだ。

下浦社長によると、野菜は種類が多いため時間前取引をして、発送を急ぐという。今もなお、天下の台所としての役割を果たす大阪市中央卸売市場本場に立ち、その活気あふれる様子から、「大阪はやっぱり食の都だ」と肌で感じた。

明日もまた、マグロの競りから終わりのない一日が始まる。

※『Nile’s NILE』2012年11月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。