京都の焼き物は「京焼・清水焼」と総称される。かつては清水焼のほかにも粟田口焼、八坂焼、音羽焼、御室焼、修学院焼、御菩薩池焼など、市内各地で地名を冠した焼き物をつくっていて、それらをまとめて「京焼」と呼んだという。「京都の焼き物=清水焼」というイメージが強いけれど、そう単純なものではないようだ。

だからだろう、京都には今も小さな窯元が300軒以上を数え、「陶工の数だけ種類がある」とも言われている。また土っぽい焼き締めの陶器から、染め付けや色鮮やかな磁器まで手法も幅広く、「一口にこれがと言える特徴のないのが特徴」。備前焼、信楽焼、有田焼などのように、決まった土や釉薬、技法がない分、自由で個性的な作品が豊富に生み出されてきたと言えよう。

清水焼の源流

ともあれ、京都における焼き物の起源はいつなのか。実は定かではないのだが、一説によると、5世紀後半の雄略天皇の時代に現在の宇治市、伏見区で陶工に御器をつくらせていたとされている。かなり古くから始められたことは間違いのないところだろう。

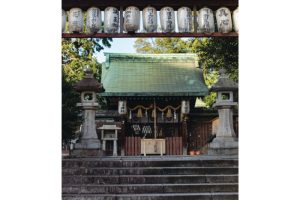

その後8世紀ごろ、僧行基が詔により清閑寺村茶わん坂で窯を築き、製陶したと伝えられる。これにより五条坂、茶わん坂は「清水焼発祥の地」と目されている。実際、五条坂を上って行くと、中ほど少し奥、若宮八幡宮の鳥居の脇に「清水焼発祥之地五條坂」と刻まれた石碑が立つ。

御由緒によると、ここは平安時代に後冷泉天皇の勅願により、源頼義が六条醒ヶ井(現在の西本願寺の北東辺り)に創建したのが始まり。源氏一族や武士からの信仰があつく、室町時代には足利将軍家の崇敬を集めたが、応仁の乱により荒廃。社地を転々とし、1605(慶長10)年に当地に移された。また1949(昭和24)年には、陶祖神の椎根津彦命が合祀され、「陶器神社」とも呼ばれるようになったという。ここでは毎夏、陶器祭が行われ、五条坂一帯は陶器市でにぎわう。清水焼発祥の地らしい風物詩だ。もっともその盛況ぶりが見えるのは、戦後のこと。時代的にはかなり新しいことを言い添えておく。

名工、現る

清水焼の始まりについては、実はもう一説ある。時は下って江戸時代初めのこと、豪商の茶碗屋久兵衛が五条坂一円で金、赤、青の彩色を施した陶器をつくり、それに「清水焼」の名を冠したというものだ。なるほどそうかもしれないが、京焼・清水焼のルーツと言えば、同じ頃に現れた名工、野々村仁清がいる。丹波出身、粟田口や瀬戸で陶芸修業を積んだ彼は、後に仁和寺の門前に御室窯を開き、華麗にして雅な色絵陶器をつくり、京都の焼き物界に新風を吹き込んだ。また作品に「仁清」の印を押し、それまで無名の職人に過ぎなかった陶工とは一線を画す存在であることを示した。

次に現れた名工が、尾形乾山である。京都の呉服商に生まれた乾山は、仁清の作風をさらに発展させた。乾山が作陶、兄の尾形光琳が絵付けを担当した兄弟合作の絵皿など、芸術性の高い作品を数多く残している。仁清、乾山の2大名工を始め、江戸時代の初期から中期につくられた焼き物は「古清水」とも称される。さらに江戸時代も後期になると、多くの名工が出現。とりわけ奥田頴川は、色絵陶器を主流とする京焼に磁器焼成という新たな伝統を築いた点で特筆に値する。

窯業技術の確立

明治時代に入ると、廃仏毀釈による神社仏閣の衰退や、東京遷都による”上客”の減少を背景に、海外に新たな市場を求める動きが出た。一方で江戸時代から引き続き流行していた煎茶道具の生産で発展を続けた。

そして1896(明治29)年には、五条坂に京都市立陶磁器試験所が設立された。ここに、河井寬次郎を始めとする技師たちがやって来た。東京や大阪の工業学校を卒業したエリートの彼らが、原料や釉薬、高圧電気硝子や陶歯など、当時の最先端の窯業技術を研究したのである。現代に受け継がれている京焼・清水焼の技術は、多くがこの時代に研究されたと言っていい。

戦中、戦後と紆余曲折あったが、京焼・清水焼は、世界の陶磁器が機械的な量産品の方向へと舵を切る中にあっても、「手でつくる」ことにこだわる。だからこそ日本を代表する陶磁器の産地であり続けられるのだ。

河井寬次郎記念館へ

清水寺から茶わん坂を下りながら、陶器店巡りを楽しみ、再び五条通へ。坂下のこの一帯にも、通りを挟んで北側・南側に約70の陶器店が散在する。以前は一つのエリアだったが、1967(昭和42)年に山科へ抜けるバイパスが開通したことで完全に南北に分断されたという。そのために往時のにぎわいがそがれ、今に至って少々の”寂れた感”が生じてしまっているのは否めない。それでも大路・小路を歩いていると、多くの登り窯からもくもくと煙が立ち、陶器を載せた桟板を肩に担いだ職人たちが通りを行き交っていた時代の残り香のようなものを感じる。

さて、「河井寬次郎記念館」に向かおう。もともと住まい兼陶房として建てられたここは、瓦葺の木造2階建て、千本格子や矢来など京町家の雰囲気を持つ建物だ。大通りから一筋それた路地沿い、周囲の町並みに溶け込むようにひっそりとたたずむ。また一般公開を祝して寄贈された看板は、欅の一枚板の堂々たる見事なもの。扁額の書を晩年の棟方志功、制作を漆芸家にして木工家の黒田辰秋が手掛けたという。

暮しが仕事 仕事が暮し

さすが河井寬次郎と言うべきか、この建物はそのまま彼の作品である。島根県の安来で代々建築を生業とする家に生まれ育った寬次郎は、建築に深い関心を持っていた。DNAに受け継がれた才能、腕もある。自分で設計、建築しようと思い立ったのも自然な流れだろう。1937(昭和12)年、47歳で自宅を新築するのに際して、彼は故郷から、兄が棟梁を務める大工一行を京都に迎え、8カ月におよぶ工事を敢行したそうだ。

館内に入ると、そこはまさに民藝の世界。1階の受付のある広間は、床板も家具も年代を経てあめ色に輝き、囲炉裏や臼をくりぬいた三つの椅子、竹製の棚などが設えられたぬくもりのある空間だ。吹き抜けと、外から陽光の差し込む大きな窓が、開放感を演出する。その奥には10人くらいが集い食事を取れる掘り炬燵のある和室。河井家は家族に加えて住み込みの書生や来客など、常に大勢の人でにぎやかだったらしい。また2階には書斎と居間があり、中庭の眺めが良い。

建物全体、そこここにさりげなく置かれた家具や照明、置物などは、ほぼ全てが手づくり。陳腐な表現だが、どれも渋くてかわいい。こんな民芸品に囲まれて暮らせたら、どんなに幸せか……ふとため息が漏れる。そんな母屋に続いて、まん丸い石がアクセントになっている中庭を隔てて設けられた陶房を見学した。二つ並んだ蹴轆轤と裸電球が独特な雰囲気を醸す。轆轤による形は左右対称のものしかできないため、寬次郎は粘土で原型、石膏で型をつくる「カタモノ」と呼ばれる手法も使ったという。この陶房の奥に、「鐘渓窯」と名づけられた登り窯がある。

館内をぐるりと一周して「暮しが仕事 仕事が暮し」と言った寬次郎の言葉に合点する。好きなものをつくり、好きなものに囲まれて暮らす―彼の生き方の一端が垣間見ることができる。

そこに窯があったから

寬次郎がここを住まいと決めたのは、「そこに窯があったから」。島根から京都に来て、陶磁器試験場に学んだ彼は、5代・清水六兵衞の下で2年ほど釉薬の手伝いをした。その縁で、清水家が所有する登り窯を購入できた。「登り窯は大勢の人と共同で使う」のが京都流。皆と場所を分け合うことで、月に1回という高い頻度で窯を焚くことができたという。

最後に「民藝運動」について触れておこう。寬次郎は実は、中国古陶磁に倣った、雅で技巧的な作品で有名になった。「陶芸界に彗星現る」とまで絶賛されたそうだ。しかしイギリスのスリップウェアや朝鮮の李朝陶磁との出合いを機に、人々が生活で使うために作られた器の素朴な美しさへと傾いていく。

折しも柳宗悦との交流が始まり、学生時代の後輩にして盟友の濱田庄司ともども民藝運動を始動。彼らは「これまで評価されなかった、無名の工芸品の美しさを世の中に伝えたい」という思いを抱き、精力的に日本全国の民芸品を収集、紹介した。その活動と連動して、寬次郎自身もますます「用の美」を追い求めるようになった。「河井寬次郎記念館」はだから、民藝運動の現場たる熱気に満ちている。ぬくもりを超えた魅力がここにはある。

五条坂に現存する元藤平陶芸所有の登り窯。幅5m、長さ9m。九つの室がある。以前はこの窯と向かい合う形でもう1基の窯が築かれていた。積まれたレンガの自重だけが支えなので、今は筋交いを入れて、耐震補強されている。

五条坂を中心とする京都の焼き物の街から登り窯の火が消え始めたのは、京都府公害防止条例が施行された1971(昭和46)年ごろからである。五条坂の協同組合が管理する登り窯は、その後も11年ほど煤煙除去装置をつけて活動を続けたが、”小火や事件”をきっかけに完全に火が落とされたという。しかし五条坂には、使われないまま保存されている登り窯が、今も3基存在する。前出の河井寬次郎記念館と、6代続く伝統の窯元・小川文齋家、そして今回訪問した元藤平陶芸所有の登り窯である。

ここは1909(明治42)年に築窯された、京都市内に現存する最大級の窯跡。現在は京都市が所有し、かつてこの地で製陶業に従事した人々の息吹を伝える貴重な歴史遺産・文化遺産として保存に努めるとともに、町づくりや芸術文化活動の拠点、学校教育などに役立てることを視野に入れ、目下、登り窯を中心とする遺構全体の歴史的意義、存在価値を明らかにする調査研究が行われている。

それはさておき、この元藤平陶芸登り窯のある辺りでは、もともと「音羽焼」と呼ばれる焼き物が焼かれていたという。1684(貞享元)年に歌人の北村季吟が著した京都地誌『菟芸泥赴』という文献に、「清水の音羽の滝の流れの東なればなり。そのあたりに今焼の器物さまざま営めり、音羽焼とて京師もてはやす」とあり、そこに登り窯を所有する音羽屋惣左衛門という陶家があったと伝えられている。1641(寛永18)年に創業したこの陶家は、9代・205年にわたって、この地区の元祖陶家として操業を続けたという。

新たな窯元が出てきたのは、江戸時代中期、1720~30年のこと。永田屋善兵衛、壺屋六兵衛、亀屋清助ら三人の名が記録されている。五条坂の地域と近隣の清水坂が地域的に焼き物の統合を行ったのもこの頃だ。そうして音羽焼は清水焼の総称に一本化されていったわけだ。時代が下って江戸後期になると、登り窯は数も所在地も拡大の一途をたどる。従来は音羽川の川筋に沿って存在していたが、現在の五条通の北側の地区にまで築窯されるようになったのである。

さらに明治時代に入ると、京焼は輸出により目覚ましい発展を遂げる。窯場が広がるとともに、東山の山麓一帯に多くの登り窯が築かれた。明治初期には30基を超え、大正期には約70基、昭和初期には100基に迫る勢いだったという。残念ながらその後は、戦争の影響や、電気・ガスなどに転換する窯元が増えたことなどもあって減少に転じるや、1960年代半ばには稼働している登り窯はわずか17基ほどにまで激減したそうだ。

登り窯の栄枯盛衰を駆け足でたどってきたが、注目すべきは歴史の生き証人とも言うべき窯が往時の姿のままに現存することだ。元藤平陶芸の窯は、今はまだ一般公開されていないが、時にコンサートなどのイベントが開催されることもあるし、調査が終了すれば、やがて見学のチャンスも巡ってこよう。その日を心待ちにしつつ、本誌記事を通して「登り窯の世界」に浸っていただきたい。

※『Nile’s NILE』2021年12月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。