神女に護られる 「神々の島」

維新後の明治12年、日本政府は首里城から国王尚泰を追放して沖縄県を設置し、ここに琉球王国の歴史は幕を閉じる。しかし、王国が消滅した現代も、沖縄の人々の間に受け継がれているものがある。それは琉球王国を護り、人々の心の拠りどころとなった信仰である。

沖縄の神話では、天の最高神である太陽神がアマミキヨに命じ、沖縄を創らせたと伝えられている。アマミキヨは、東方の海の彼方にあるニライカナイと呼ばれる理想郷から降臨した女神である。

沖縄の信仰は太陽と月を頂点とする自然神、火の神ヒヌカン、アマミキヨ、そして祖神などの神々に祈る多神信仰であり、人々は神々が下るといわれる聖地「御嶽(ウタキ)」で祈りを捧げる。

首里城のみならず、沖縄の各地に築かれた城(グスク)には必ず御嶽がある。むしろ御嶽が先にあり、その上にグスクが築かれたのである。

それほど重要な聖地でありながら、御嶽を訪れると木々の茂る森の片隅に自然石が積み重ねられているだけであったりする。コンクリートで囲われている場合もあるが、多くは見落としそうなほどさりげない。

しかしそこは今も多くの人が祈りを捧げに訪れる、大切に守られた場所だ。問題は見た目ではなく、人の心なのである。

琉球王朝から続く御嶽めぐり「東御廻い(アガリウマーイ)」を辿ってみた。国王が旅の安全を祈願した首里の園比屋武御嶽(スヌヒャンウタキ)を皮切りに、世界遺産である斎場御嶽(セーファウタキ)などが並ぶ、沖縄の歴史と信仰を辿る道である。

沖縄では同じ祖先を持つ血縁集団を門中と呼ぶが、今も門中の人々が主に4年に一度、東御廻いを行う。海岸の御嶽・ヤハラヅカサでは、持参した道具を広げ祈りを捧げる人に出会った。

何もない穏やかな海岸で、満潮時には海に沈んでしまう小さな石塔に向かい、静かに祈る。その姿は厳かで、時が止まったように見えた。

琉球王国は各集落のノロと呼ばれる神女に御嶽を管理させ、国王の血縁女性を聞得大君として組織し、国の祭祀を委ねた。神の啓示は絶対であり、神女たちは大きな力を持っていたという。

とりわけ特別な権威を与えられたのが久高島である。首里城の東方に位置し、斎場御嶽から真東に当たる。アマミキヨが降臨し、五穀を伝えたという由来を持つ。

琉球王国では国王自らが聞得大君を伴い久高島に参拝した。それほど重要な島であった。

現在では本島からフェリーで20分ほどで渡ることができ、観光客も訪れる。しかし長らく経済活動と無縁だったこの島には、俗から隔てられた静謐な空気が漂う。

集落は静かで、管理された祭場や御嶽があり、朝には白い衣をまとった神女が祭事を行う姿に出会うこともある。久高島では信仰の中心は女性であり、祭事を執り行うノロが家族の守護神となる。

「イザイホー」は久高島の女性が祖母の霊力(セジ)を受け継ぎ神女となる儀式で、12年に一度の午年に行われる。参加できるのは島で生まれ育ち島の男性に嫁いだ30〜41歳の女性に限られる。

制約の厳しさから1978年を最後に行われていないが、久高島の信仰を象徴する祭事だ。島では今も年間二十数回の祭事が続けられている。

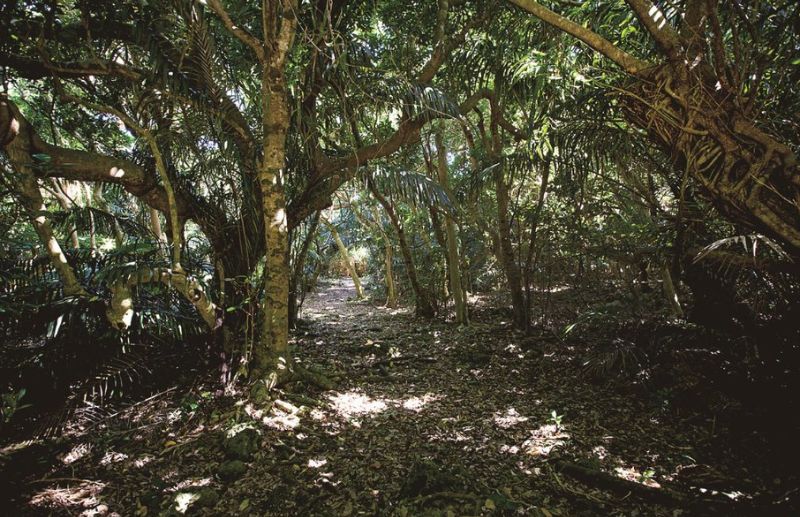

久高島で最も神聖なのがクボー御嶽である。クバの木に囲まれた森の一角にあり、本島の御嶽以上にひっそりと自然のままの姿を保つ。

ここは海に出る夫や家族のために、何百年にもわたり神女たちが神歌や踊りを捧げてきた場所である。男子禁制で、現在は一般女性も立ち入りを禁じられているが、その意味を考えれば納得がいく。

琉球王国は終焉し、その栄華は遺産として残るのみかもしれない。しかし信仰文化がこれほど残り、息づいている事実は奇跡と呼ぶに値する。沖縄の文化の粋は今も人々の中に受け継がれている。それを深く実感した旅であった。

※『Nile’s NILE』2011年5月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。