琉球王国の歴史を映す栄華の象徴

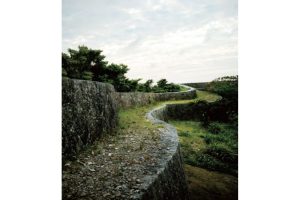

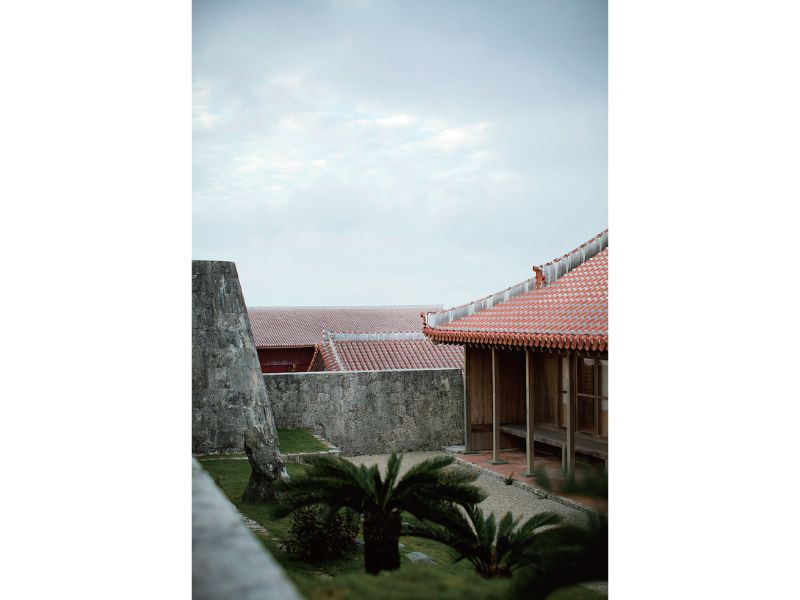

那覇港を見下ろす高台に立つ首里城は、沖縄を理解する上で欠かせない場所である。13世紀から16世紀中期にかけて完成された首里城は、沖縄が北山・中山・南山の3大勢力に分かれていた三山時代、中山王の拠点として用いられたのが始まりだといわれている。のちに中山から発して琉球統一を果たした尚巴志に受け継がれ、1429年から1879年までの約450年にわたる琉球王国時代、政治を司る王府が置かれていた。

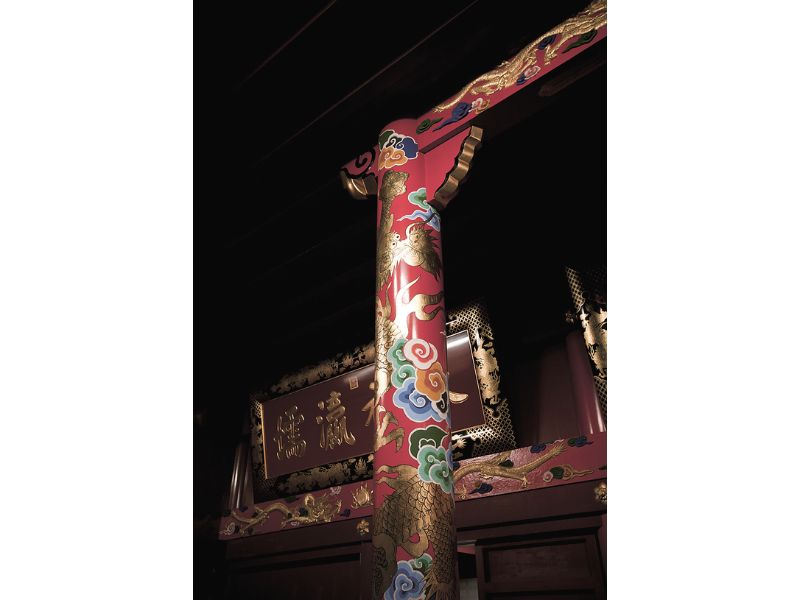

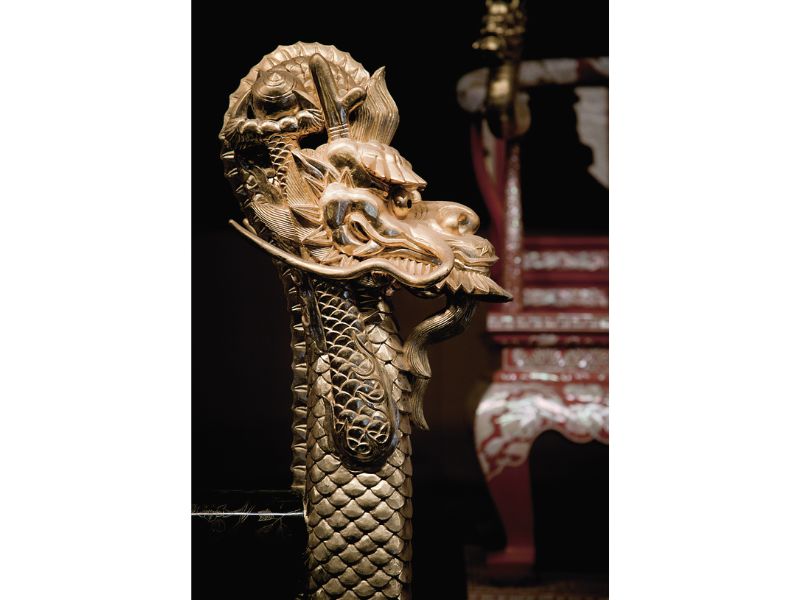

三山時代から琉球は中国・明に臣下の礼をとり、定期的に朝貢する冊封関係を築いた。江戸時代に入り薩摩に侵入されて日本の幕藩体制に組み込まれてからも、表面的には王国としての形を残され、中国との冊封関係を続けている。この頃、琉球の支配者たちは日本と同化するのではなく、むしろ中国文化を積極的に取り入れたという。

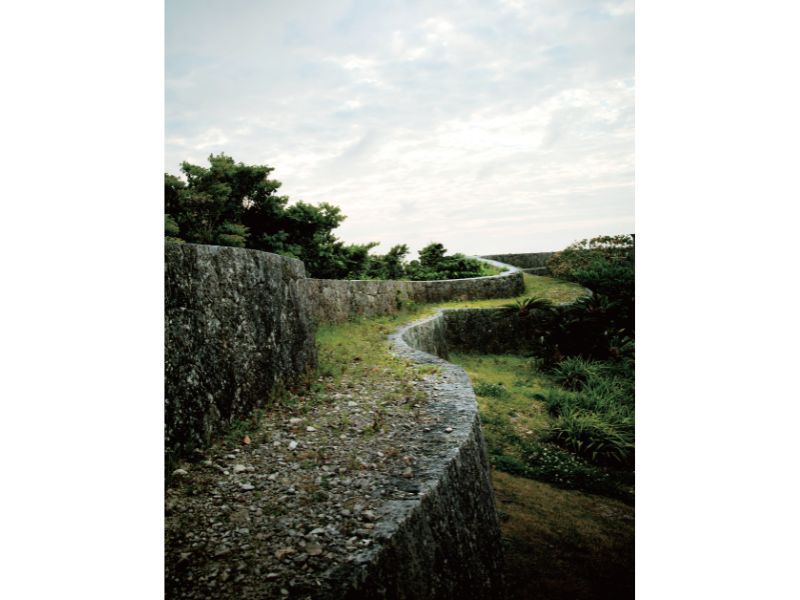

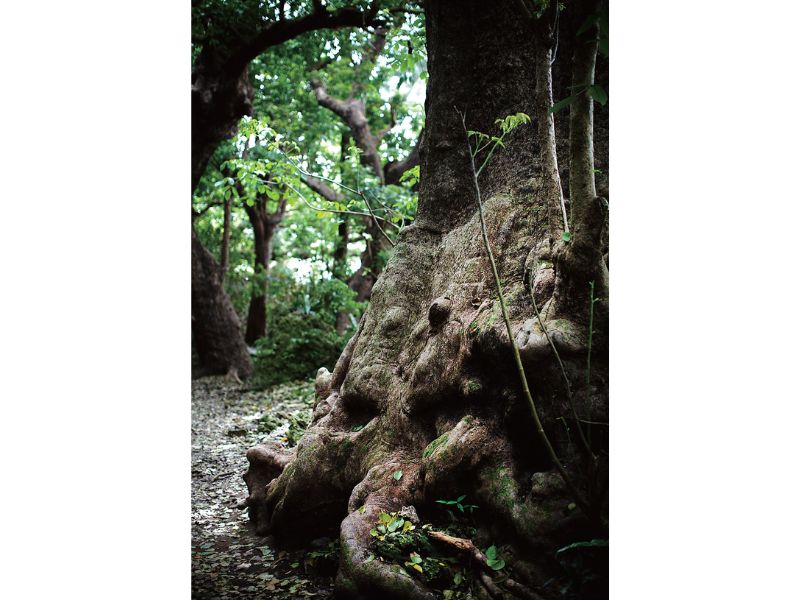

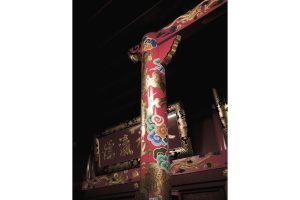

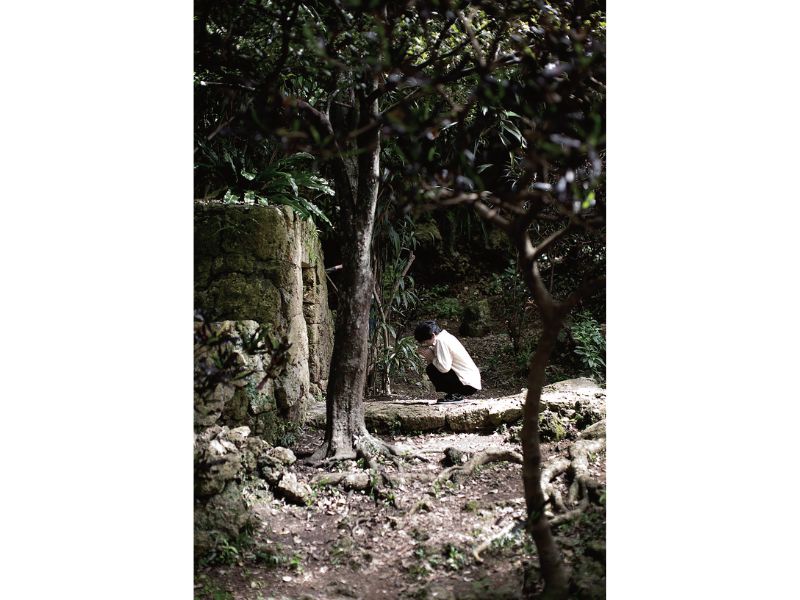

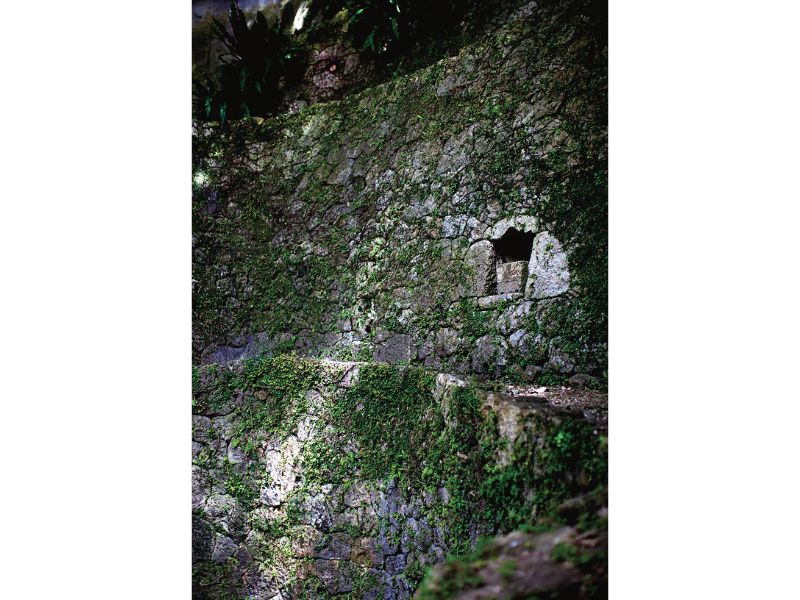

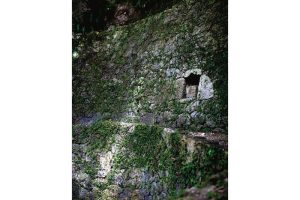

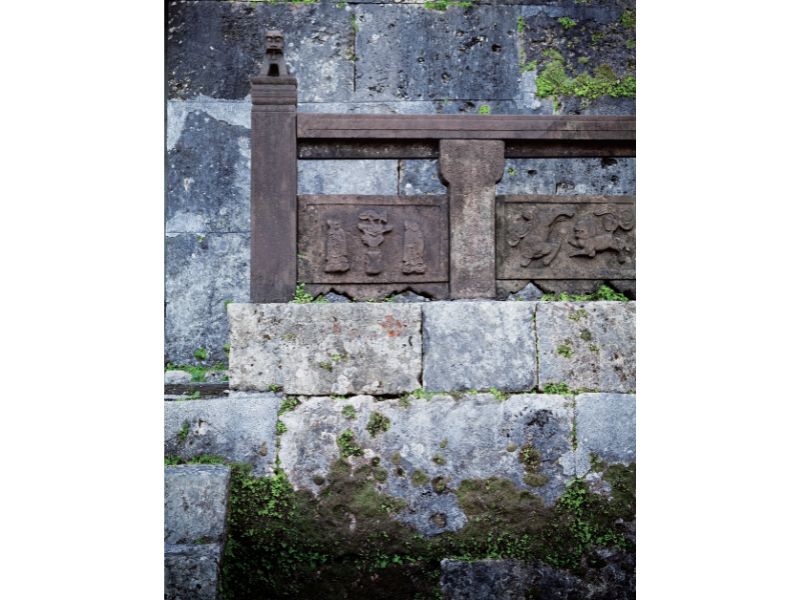

数度にわたり焼失し再建が繰り返された首里城には、その建築様式や装飾に中国と日本の強い影響が見られる。また、祭政一致の政策がとられた琉球独特のものとして、城の中に聖地や拝所を有しているのも特徴だ。正殿だけでなく細部まで見て歩くと、復元された煌びやかな城の背景に、独自の歴史を築いた沖縄の姿が透けてくる。

万国の架け橋となり、宝を集めた海洋王国

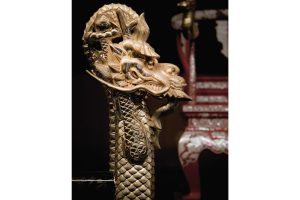

首里城で有名なもののひとつに「万国津梁の鐘」がある。1458年、琉球王国6代目の王・尚泰久が鋳造させた鐘で、有名なのは鐘そのものよりも刻まれている銘文である。

銘文には次のような趣旨の漢詩が刻まれている。―琉球国は南海の美しい国であり、朝鮮の優れたところを取り入れ、中国と日本とは非常に親密な関係にある。(中略)船をもって万国の架け橋となり、珍しい宝はいたるところに満ちている。

三山時代から琉球王国時代を通して、琉球は明との冊封関係を基盤に、タイやインドネシアなど東南アジアから仕入れた品を明に進貢し、明から持ち込んだ品々を日本や韓国に輸出する中継貿易によって栄えていた。鐘の銘文は、海洋国家としての琉球王国の性格を現代に伝えている。

モノだけでなく人の交流も盛んに行われ、明からは貿易従事者として人員が派遣され、那覇に久米村という中国人の村が作られていた。日本からも堺の商人などが貴重な品々を求めて移住していたようである。政治の舞台でも明や日本出身の人材が数多く活躍した。

琉球王国は島という限られた範囲にとらわれず、海を通じて日本や中国など諸外国の文化を受け入れながら独自の文化を花開かせた国なのだ。尚泰久の後、琉球王国は尚円金丸による第二尚氏政権へと続き、薩摩侵入までの百数十年間、最盛期を迎えることとなる。

交易によって萌芽した伝統工芸

撮影協力/那覇市伝統工芸館 TEL098-868-7866

※『Nile’s NILE』2011年5月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。