北海道産ラムは“幻の肉”?

ここ数年、ジンギスカンがちょっとしたブームである。羊肉に含まれるL-カルニチンが脂肪を燃焼させる、不飽和脂肪酸がコレステロールを下げるなど、ダイエットと健康によいと注目されたからだ。しかし、美食家を自認する日本人として、成分や効能に注目するだけで、羊肉、とりわけ生後12ヶ月未満のラムのおいしさを知らないのではと疑いたくなる。もっとも、日本では、なかなかラムを食する機会がない。その原因の一つは、国内で食される羊肉の99%が輸入されていることにある。冷凍もしくはチルドの状態で入ってくる羊肉は、流通に乗るまでにさまざまな処理を要する。その過程でどうしたって風味や品質が落ちる。そういう羊肉が、ジンギスカンの本場、北海道でも大半を占めているのだ。

わずかとはいえ、北海道ではちゃんとうまいラムを生産している。日本で唯一、羊文化を根付かせ、ジンギスカンを郷土料理にまで育てた北海道では、浮沈激しい羊産業の約60年の歴史の中で、品質本位の高級ラムづくりに対する情熱が受け継がれている。干草と穀物で雑穀肥育する羊肉はほどよく脂が乗り、草の臭いが少ないマイルドな味わい。何より、地場産ならではの新鮮さがある。

残念なのは、極上のうまさを誇る北海道産ラムが今や希少になっていることだ。羊産業はどう未来を切り開いていくのか。曲がり角に立っている今、「日本の羊」を考えたい。

北海道では、羊に対する熱い想いが受け継がれている。その言葉通り、道内には羊に懸ける男たちがいる。

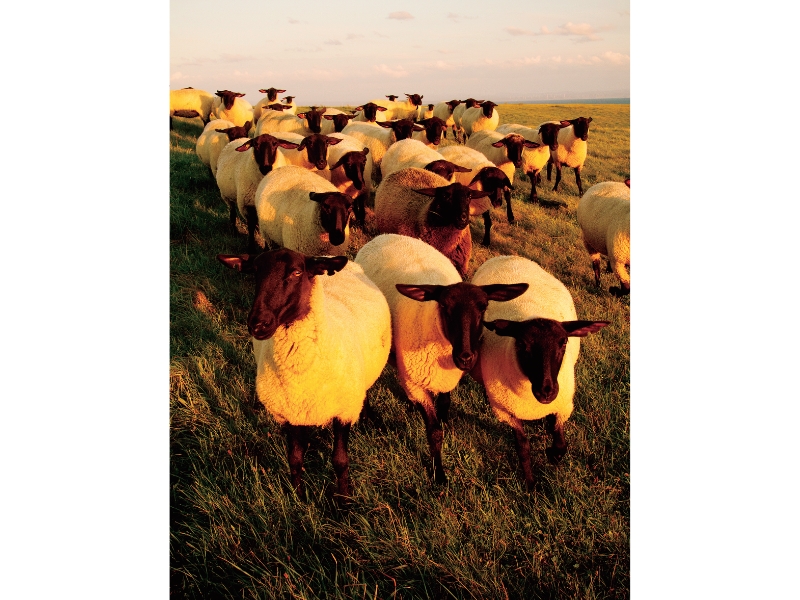

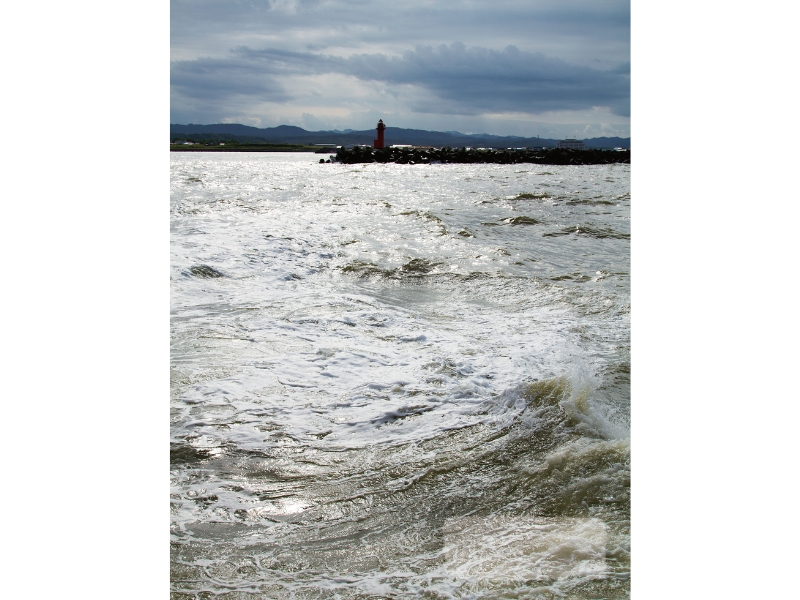

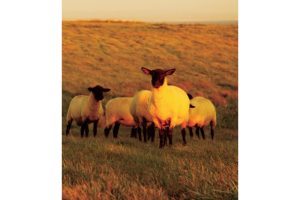

最初に訪れたのは、北海道北部の西海岸・羽幌町の沖合いに浮かぶ島――焼尻島。羽幌港からフェリーで約1時間の場所にある。島の約3分の1が羊たちのための牧草地となっており、ここで600頭もの羊が放牧されている。海に囲まれた広大な敷地で羊が草を食む様子は、まるでスコットランドのようである。この楽園でのびのびと暮らす姿は、静かな島の牧歌的な風景となり、見る者に癒しを与えてくれる。

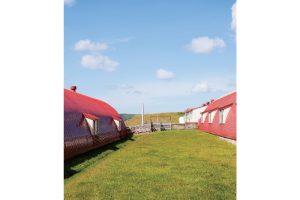

ここ焼尻めん羊牧場で35年間、羊を育てているのが場長の大井公世さんだ。3年前までは町営の牧場だったが、年間1000万円の赤字が続き撤退。現在は、「萌州ファーム」に民間移譲された。大井さんは、経営がどこになろうと、焼尻めん羊牧場で羊を飼い続ける。

不漁対策で始まった、焼尻島の羊

そもそも焼尻島での羊の飼育が始まったのは昭和37年。かつてこの島はニシン漁で栄えたのだが、海流の変化により、まったく獲れなくなったという。そこで町はニシンに代わる産業としてめん羊飼養を考えたわけだ。滝川の畜産試験場から人を招き、めん羊基地づくりに乗り出した。ニシン番屋を羊舎に改造して、島での牧羊が始まった。

そして今、焼尻島のラムは幻といわれている。それは、世界でも最高級の羊肉として知られるプレ・サレとよく似た環境で育ち、肉の味も一流シェフからのお墨付きを得ているからだ。プレ・サレはフランス北西部サン・マロ湾のモン・サン・ミッシェル付近の牧場で育ったラムのこと。潮風をあびた牧草を食べて育ち、肉質が柔らかくて甘いという。

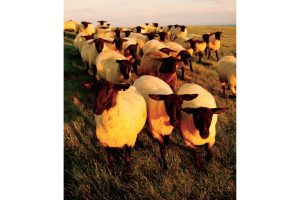

焼尻島でも極めて似た自然環境で羊を育てているため、誇りを込めて「プレ・サレ・焼尻」と名付けた。出荷量が年間150頭前後と少なく、その希少さが“伝説”に拍車をかけている。生後1年未満のラムは、脂肪が真白で酸化しておらず、ほのかな優しい香りがする。ここでは仔羊が離乳したのち、出荷までの間は乾燥牧草を与える。実は生草が、敬遠される“羊の臭み”のもとになるからだ。

どこまでも“自然”がイチバン

大井さんが飼育している食肉用の羊は、掛け合わせをしていない純血のサフォーク。羊飼いとしてのモットーは「自然に育てる」である。焼尻島には羊の天敵となる蛇や狐がいないため、5月から10月中旬までは24時間、羊舎に帰すことなく、島のあちこちに放牧する。

「雌雄一緒の牧草地に入れ、自然に交尾させます。自然に産ませて、自然に育てるのがイチバン。めん羊の様子をよく観察していれば、交尾しそうなカップルも、いつ交尾したかもわかりますよ」

と話す大井さん。さらに羊たちの“食事”にもこだわっている。フランスのプレ・サレ同様ミネラルをたっぷり含んだ草が、すぐに生え換わる再生力のある牧草地にすることが重要。羊たちに食べ尽くされても生え換わるのを待ち、いつも新鮮な生草を食べさせるのがいいそうだ。

また、冬期のための、乾燥牧草にする“よい草”をつくるため、笹藪だった場所を開墾して牧草地に。ここへは羊たちを入れずに、草を育てるだけにして、栄養のある牧草を確保している。

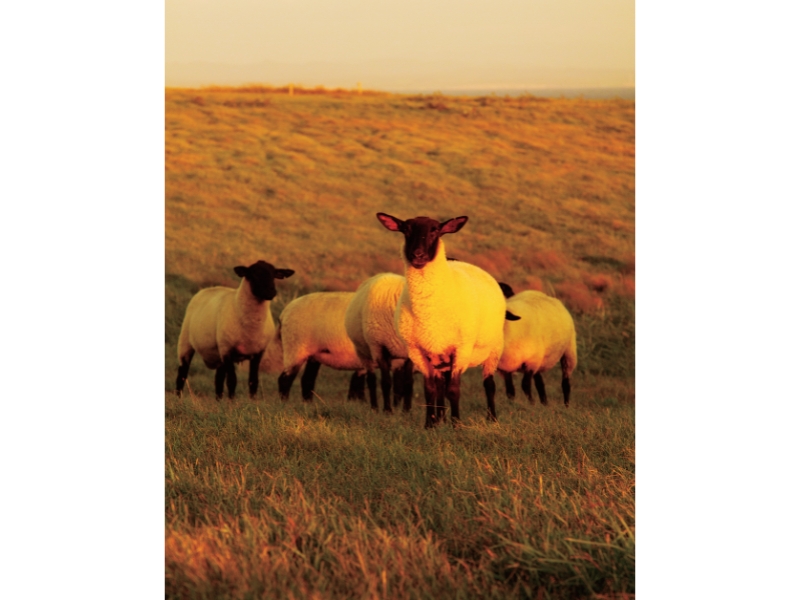

「こーい、こいこいこい」と声がする。何かと思えば、大井さんが放牧中の羊たちを集めている。この声を聞いた羊たちはお父さんを目がけて、一目散にやってくる。隣のうまい草のある場所へと連れていってくれるのを知っているのだ。この場面を目の当たりにして、羊の島では、人と羊が深い絆で結ばれて暮らしていることを実感する。

「羊も人を見ているんですよ。だからこそ、気持ちを込めて世話をしています。悪いことをすれば叱るし、育児拒否する母羊を子育てするように教育する。羊は頭のいい動物だから、きちんとやるようになりますよ。大変ですけど(笑)」

焼尻めん羊牧場には、心強い助っ人が現れた。息子の公彦さんだ。生まれたときから、羊と一緒に暮らし、父の背中を見てきたからこそ、羊飼いになろうと決心したのであろう。これからは親子二人三脚でいく。

そして、羊舎暮らしが明ける5月、焼尻島では羊が親子で放牧される姿を見ることができる。きっと、この島ではいつまでも、羊と羊飼いの親子がいる光景が広がるのだろう。

※『Nile’s NILE』2011年10月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。