福江のうまいもん

東京でミシュランの星を持つ料理店で、魚の仕入れ先をたずねると、「五島」という答えがよく返ってくる。日本にはうまい魚が獲れる場所はたくさんあるが、五島は格別だということだ。

なぜ、五島の魚が一流の料理人たちをうならせるほどいいのか。それは、黒潮から分かれた対馬海流が、さまざまな海流にぶつかり合いこの流れに乗って、マグロを筆頭に数多くの魚が回遊して、五島への海の恵みをもたらしてくれるからである。

実際、年間を通して五島に水揚げされる魚介類は100種を超える。しかも、その脂のノリは最高だといわれる。

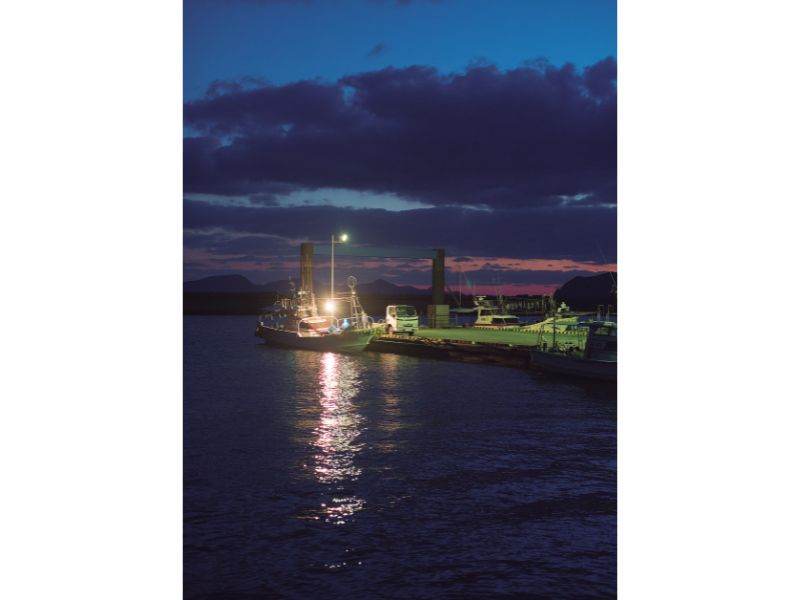

毎朝6時30分、島の福江漁港ではセリが始まる。特徴的なのは、主に近海で漁をしているため、段階的にセリが行われること。午前9時くらいまでは、船が戻ってきてある程度の魚がそろうと、再びセリが始まる。

福江島を訪ねた1月下旬は、キビナゴに沸いていた。旬のキビナゴは既にある程度、揚がっているのに、なかなかセリは始まらない。この日は大量で帰港が遅くなった船が多かったのか、キビナゴのセリが始まったのは8時近くになってから。

水揚げが多い時期は、価格にばらつきが出ないように、全ての船が戻って来てから、セリをするそうだ。仲買人たちは、「こんなに買うの?」と心配になるほど、キビナゴを大量に仕入れていた。

本州中部以南で獲れる10センチほどの小さな魚、キビナゴは、普通に食す地域は少ないが、九州、特に長崎や鹿児島では“いつも食べる魚”だ。五島では、“キビナ”とか“キンナゴ”と呼ばれている。

家庭でキビナゴを食べる場合は、指で開いて骨を取り、刺し身で食べるのが定番だ。やはり冬場の脂の乗った大ぶりのものがうまいという。

もう一つ「いりやきがうまい」と聞いた。いりやきとは、たぎらせた湯に醤油を入れて、キビナゴをしゃぶしゃぶにして食べる料理だ。頭を箸で挟んで口に入れ、スーッと引き抜いて身をはがす。

同様に、野菜を入れて鍋にして皆でつつく、というのもポピュラーだそう。老若男女が大好きなキビナゴは、五島のソウルフードなのである。

実際に地元の店でも、キビナゴ料理をいろいろ食べた。キビナゴと天然のアオサの天ぷら、キビナゴとアオサの吸い物など。どちらの料理も初めてで、その組み合わせと吸い物という調理法に驚かされたが、キビナゴを知り尽くしている地元の人にしか供せないものだ。今しか食べられない“島の味”に出合えた。

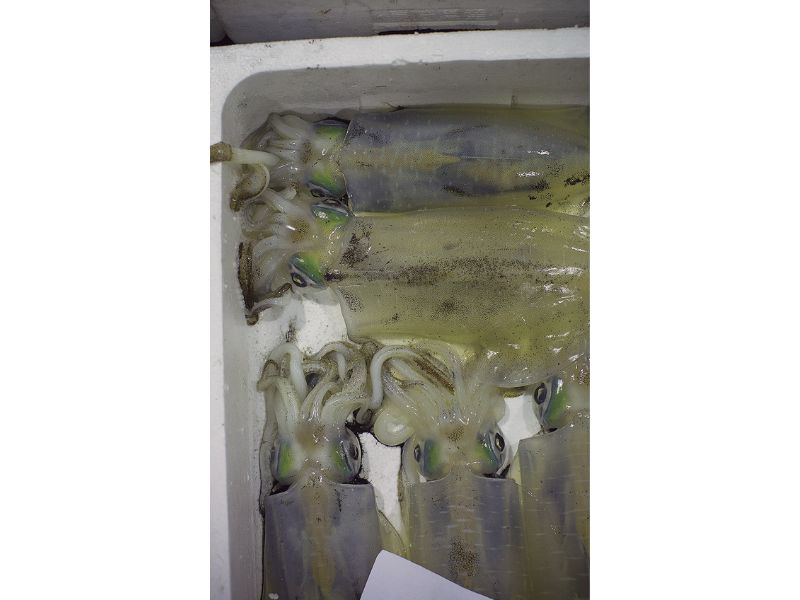

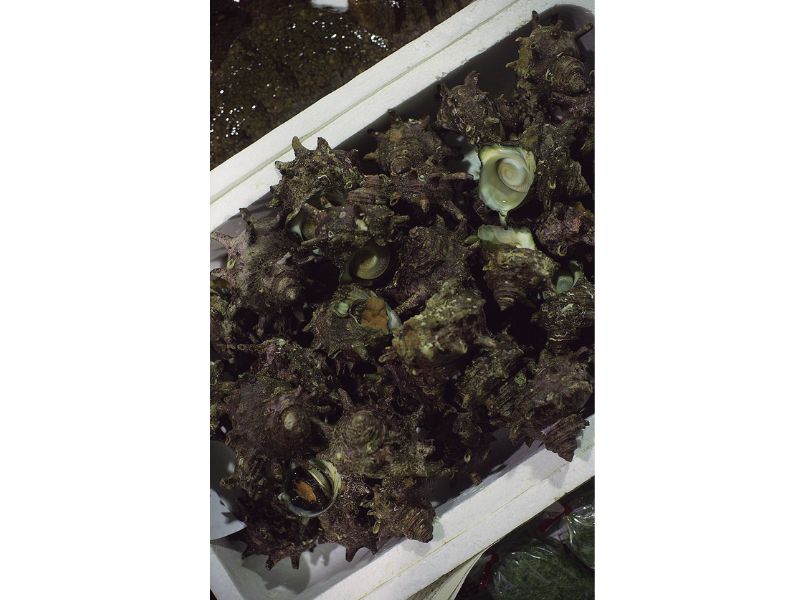

もちろん市場には、旬のキビナゴ以外にもいろいろな魚が水揚げされていた。しかし、漁協の人は「今日は魚が少ない」という。高級魚のクエ(アラ)を始め、大きなブリ、特大のヒラメ、巨大なミズイカ(アオリイカ)、イシダイ、ヒラマサ、サバ、アジ、クロムツ、マグロの幼魚のシビといった新鮮な魚がたくさん並ぶ。

さすが五島の福江島である。仲買人は欲しいものには、既に目をつけてあるので、移動セリでどんどん落とされていった。

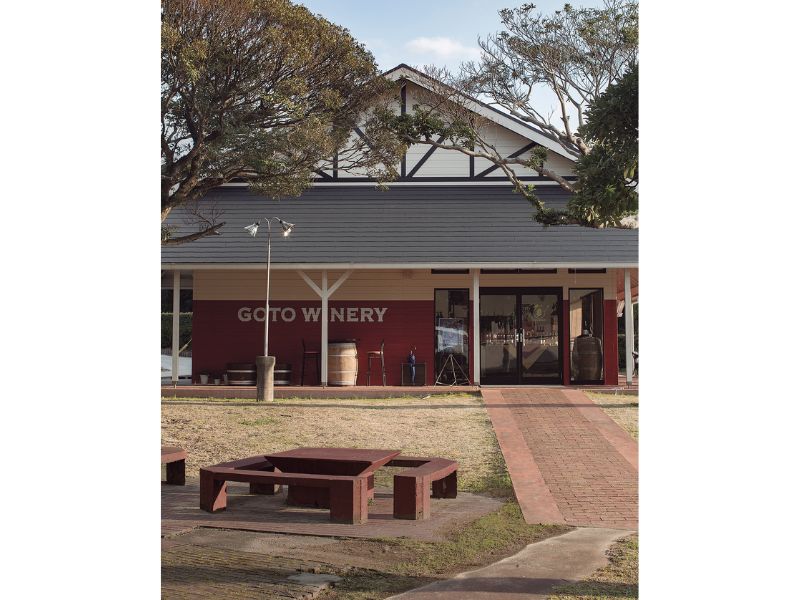

福江島のシンボルともいえる鬼岳。そのすぐそばに、五島ワイナリーはある。長崎県初のワイナリーとして2014年にオープンして以来、島で栽培した葡ぶどうでワインを醸造している。

「決して葡萄作りには向かない」と話す五島ワイナリーの工場長の北川久敏さんらは、島での葡萄栽培に11年前から取り組んでいる。宮崎で栽培を学んだ生食用のキャンベルアーリーが病気に強いため、雨が多くて湿度が高い島でも育てやすいことがわかってから、この品種を中心に栽培。

今では自社農園と依頼している農業法人で約4.5haになる。「このキャンベルアーリーを中心に栽培面積を増やして、あと2~3年後には、島の葡萄で3万本をリリースしたい」という北川さん。

それも無理な話ではないと思わせる、力強い助っ人が加わった。オーストラリアでワイン醸造の経験を持つ、アーロン・ヘイズさんだ。今まで特に苦戦していた赤ワインを彼に一任。

早速、昨年の秋に収穫したマスカットベリーAの樽たる熟成に挑戦中だ。「香りも、味わいにも深みが加わり、続ければかなり面白いものができそう」とのこと。

もう一人、東京のレストランでソムリエの見習いをしていた広崎岳さんも“島ワイン”に魅せられてやってきた。「一番人気のナイアガラのスパークリングは、五島の魚介料理とぴったり」だ。

島でのワイン造りに心血を注ぐ人たちの手により、年々おいしくなっている五島ワイン。今後のデキが楽しみで仕方ない。