平安の都人にとってあまりに遠く、この世の果てと思われていた五島列島が大陸(中国)から近いということもあり、古くから船や人々が行き交い、文物の交流が盛んであった。

東シナ海に鎖のように連なっているこの五島列島は、日本では西の果てではあるが、東アジアで考えると、その中心に位置づけられ、海上の交差点なのである。

海原のジャンクションとして果たしてきた役目と、日本の最果て地としてのそれ。さまざまな文化や人々の思いが、この島々には息づいているようだ。

五島の地政学

まるで日本と大陸をつなぐ鎖のように連なる五島列島――日本では西端となるが、東アジアで見るとその中心に位置する。古代から、日本と大陸を結ぶ“海の道”の要衝であり、また地理的に大陸や朝鮮半島と近いことから、融和と衝突の最前線にあったといえる。

その証しに、630年にスタートした遣唐使は、当初、壱岐・対馬を経由し、朝鮮半島に沿って唐に入る北路をとっていたが、8世紀後半からは五島から直接、危険を伴う東シナ海へ700キロもの航海をする南路をとるようになった。

これは、663年にヤマト政権が白はく村すき江のえで、唐・新しらぎ羅連合軍に大敗し、その後、唐との国交は回復するも、新羅との関係は悪化したままだったから。894(寛平6)年には唐の衰退を受けて、当時の遣唐大使の菅原道真の建議により遣唐使を廃止。

遣唐使船の日本最終の寄港地としての役目は終わるのだが、大陸や朝鮮半島との交流は活発で、その間を往来する商船などは五島を中継した。

こうして諸外国との交流が常にあった五島の人は、九州本土の人とは違う習俗を持っていたようだ。8世紀に編へん纂さんされた『肥前国風土記』によると、「この島の白あま水郎は容貌、隼人に似て恒に騎射を好み、その言語は俗くに人ひと(肥前国人)に異なり」とある。隼人は九州南部にいた人々で日本国家から異民族視された。

これは五島では九州南部、南西諸島との交流が盛んだったことも意味し、五島の人が広域のネットワークを持っていたことがわかる記述といえる。

一方、都人にとって五島はどういった存在なのか。それは、地の果て、鬼門であったようだ。9世紀後半の儀式書には、年末に行われる疫鬼を払う行事の時に、陰陽師が唱える祭文の中に「五島は日本国の西の境界で疫え鬼きが住みかと定め」とある。この祭文のような発想の裏には、疫病は大陸から侵入するという、貴族たちの恐怖心があったのだ。

また、日本人にとってあの世は、古代から海の向こうの「常世の国」というイメージがある。『蜻蛉日記』には、「死者や疫鬼の住む異世界と日本の境界線上に五島(三み井い楽らく)が位置する」と考えられていたことを物語る一節が記されている。

「僧ども念ね仏ぶつのひまにものがたりするを聞けば、『このなくなりぬる人の、あらはに見ゆるところなんある。さて近くよれば、きえ失せぬなり。遠うては見ゆるなり』、『いづれの国とかや』、『みゝらく(三井楽)の島となむいうなる』」

昔からの大陸とのつながり

五島列島の最も西、つまり九州の最西端に位置する福江島は、大陸から近いため、さまざまな人や物、文化が行き来していた。その証しに島には古い寺や神社が残っているし、教会も数多くある。宗教だけで見ても、さまざまな国の文化が入り混じった独特の不思議な風景を生み出しているのだ。

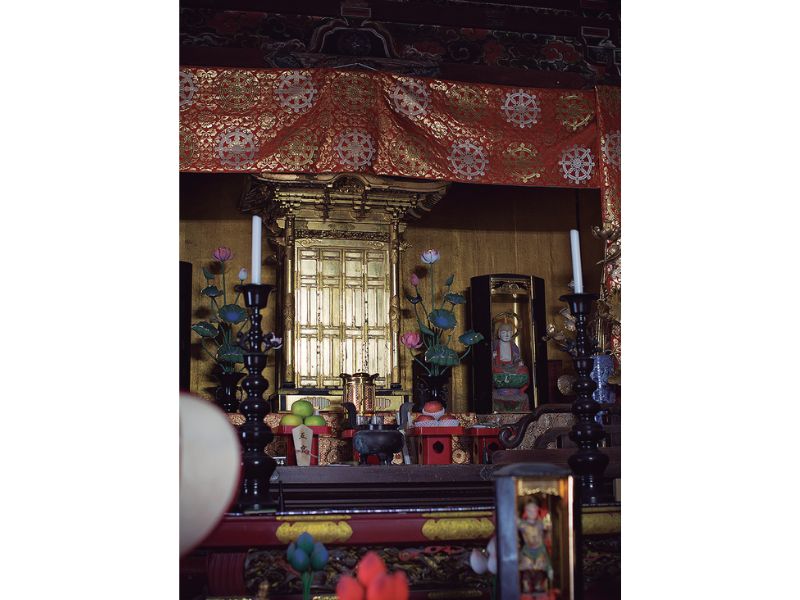

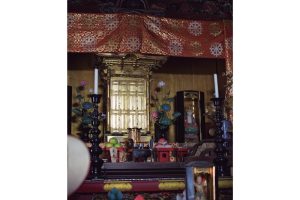

昔からの大陸との行き来を、今に伝える寺や神社がある。その一つが五島最古の寺といわれる明星院だ。五島の真言宗の本山であるこの古刹には空海の足跡が残っている。

806(大同元)年に空海が唐から帰朝する際、天竺(インド)の仏様である虚空蔵菩薩に参拝するために、立ち寄ったと伝わる。既に空海が四国の室戸岬で行っていた修法「虚空蔵求聞持法」の本尊があったからだ。風待ちで長く滞在することになり、その間「自分が唐から持ち込んだ多くの書物や技術が国のため、民衆のために役立つように」と祈願し続けたという。

すると、不思議なことが起きた。夜が明けきらない真っ暗な闇の中、裏鬼門に祀っていた本尊を一条の光が照らした。つまり表鬼門(南西)からの光だったため、この寺の名前を「明星崖庵」と改名したいと進言。この806年をもって明星院の創建としている。650年ほど前からは五島家代々の祈願寺となっている。

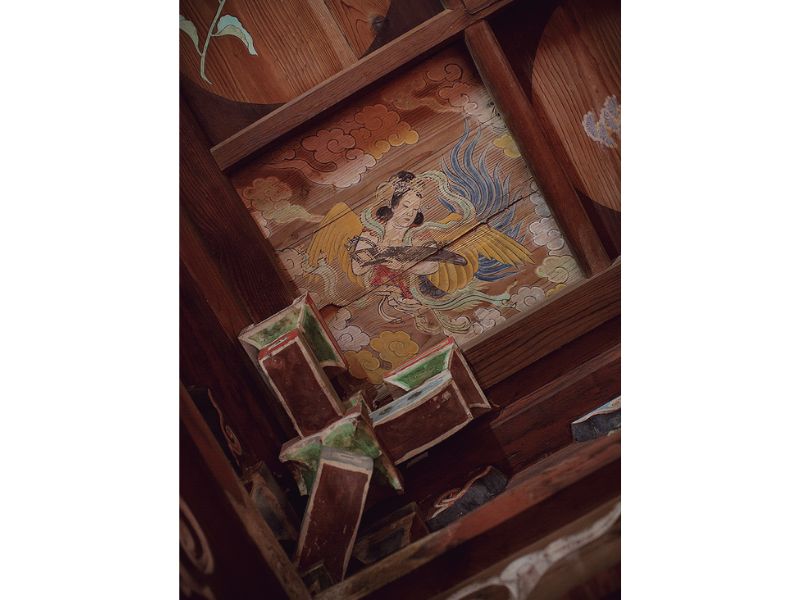

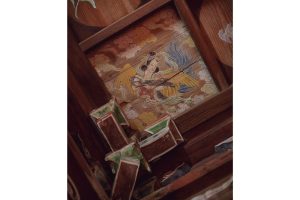

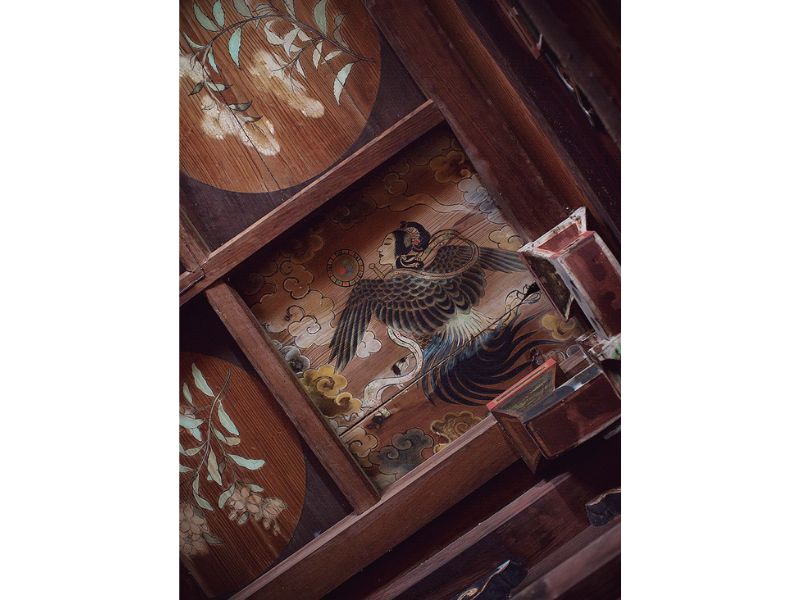

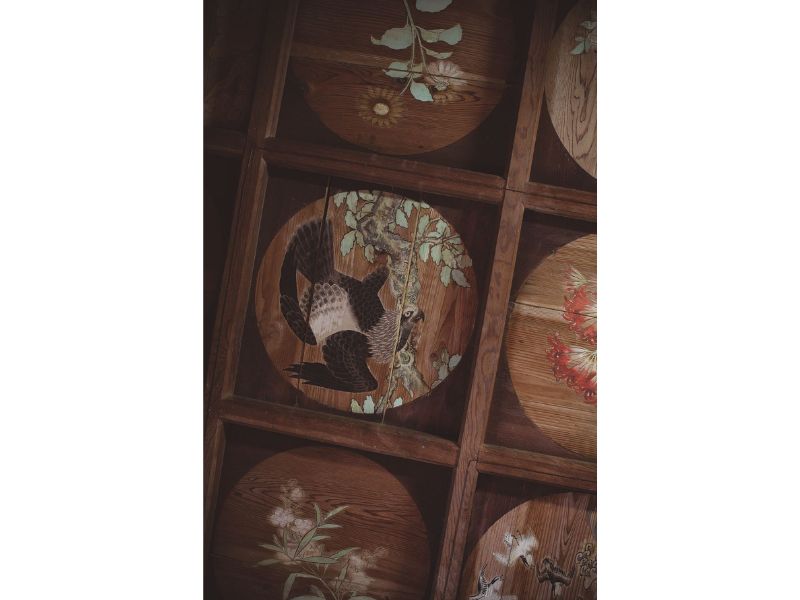

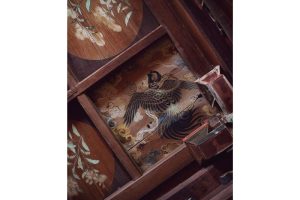

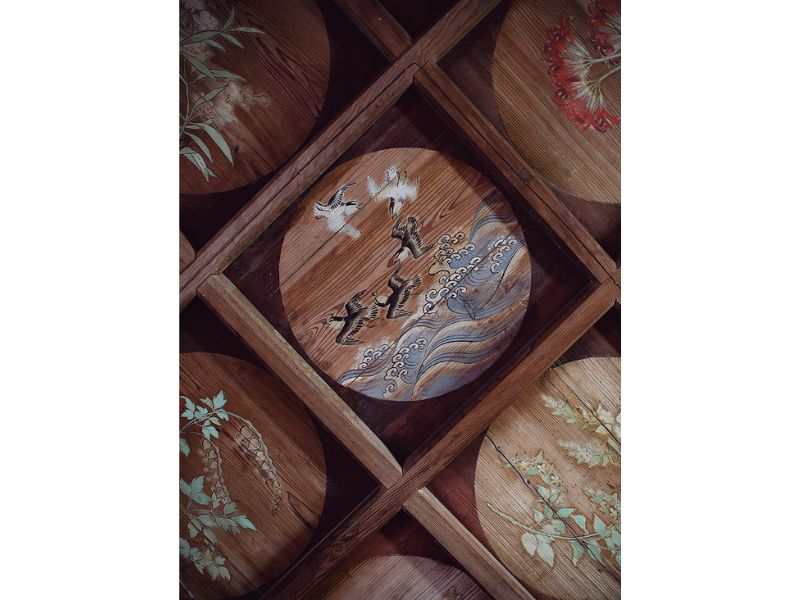

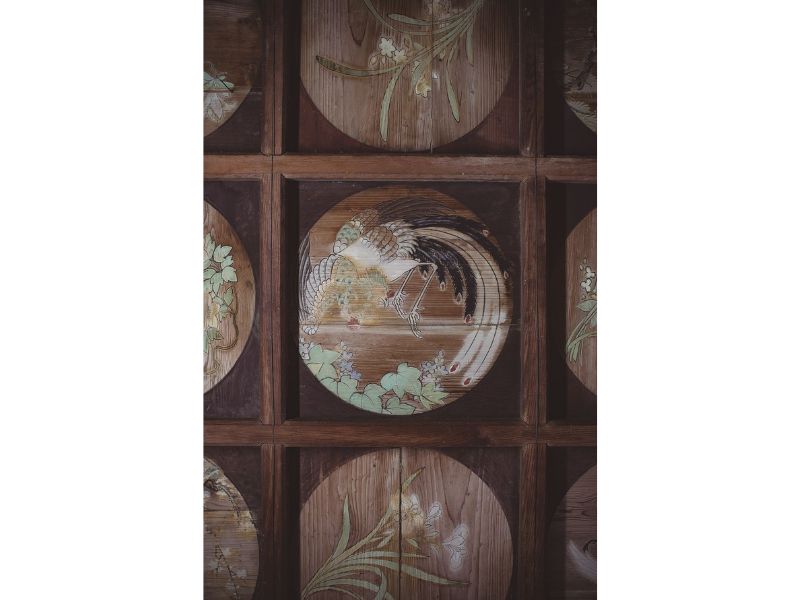

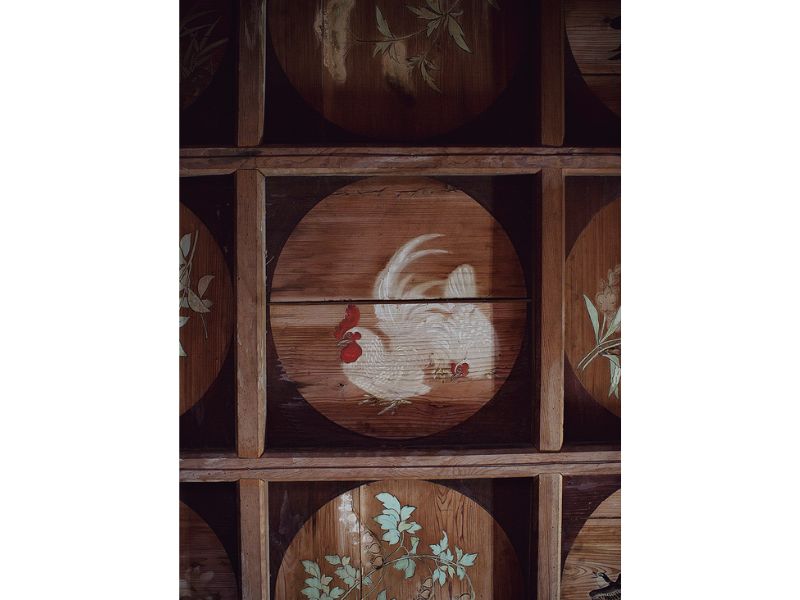

特筆すべきは、本堂の天井画「121枚花鳥図」だ。中央に龍、四方に天女、花と鳥が交互に描かれているこもの。一枚一枚じっくり見ていくと、に師事した藩の絵師、大坪玄能による天女は上半身が人で下半身が鳥の迦陵頻伽であり、極楽鳥やオウムといった異国情緒あふれる図柄である。

近年の調査では、秘仏の銅造薬師如来立像が655年に制作されたものだと判明するなど、早くからの大陸との行き来によって育まれてきた、ここ福江島の文化の厚みを知ることができる。

もう一つは、福江島の最西端である玉之浦町の古刹、大宝寺だ。その始まりは、「天竺から来た不須仙人が建てた観音院だ」と伝わる。

701(大宝元)年に布教で訪れた震旦(中国)の僧、道融がこの観音院を発見し、ここを拠点として三輪宗の大宝寺を開山。その後、遣唐使として渡っていた空海が帰朝する際(806年)、ここに上陸し、大宝寺を真言宗に改宗した。空海が真言宗を初めて日本で伝えた地として、「西の高野山」と呼ばれる。

大宝寺には、最澄が彫ったという十一面観音像、本堂の内陣には江戸時代初期に躍動したとされる伝説的な彫刻職人、左甚五郎が作ったという猿の彫刻など博物館級の“お宝”が眠る。

これだけの高僧たちが足跡を残している寺があるこの地域には、すごいパワーがあるのではないか。その辺りを寺の僧侶に聞くと、「本堂の上、奥の院には不思議な力を持つお地蔵さんがいらっしゃいます。そのお地蔵さんに女性が後ろから抱きつくと、子宝に恵まれるのです。しかも、その姿はほかの誰にも見られてはいけません。その昔は、誰にも見られないために深夜に裸で抱きついていたようですよ」とのこと。

大宝寺には古い「マリア観音」も奉納されている。聞けば、五島では潜伏キリシタンのことも寺で守っていたそうだ。役人がやって来ると、「あの人はキリシタンではありませんよ」と寺の人がそう進言していたとか。そのお礼として当時のキリシタンが納めたものだという。実に五島らしいエピソードである。

同じ、玉之浦町には、海に向かって立つ五島で2番目に古い白しら鳥とり神社がある。第42代の文武天皇が698(文武2)年に日本武尊を祭神として祀った。日本武尊の化身である白鳥が飛んできたことから、白鳥神社と呼ばれる。

天台宗の開祖である最澄が遣唐使として唐へ渡る際、この地に寄泊し、白鳥神社に航海の安全を祈願した。帰朝後に自らが彫った十一面観音像を奉納したという。この貴重な十一面観音像を、明治年間に当時の神主が大宝寺に移している。明治政府の政策だった廃仏毀釈から守るために、“逃がした”わけだ。加えて、歴代の五島藩主が崇敬した神社でもある。