百万石もの広大な領地を、前田家はどのようにして手に入れたのか。なにしろ始祖・利家の生まれた頃の石高はわずか5000石。それが織田信長の家来になり、甲州・武田勝頼と対決した長篠・設楽原の戦いで活躍したことで3万3000石の城持ち武将になったことを皮切りに、要するに数々の武勲をあげて、みるみるうちに石高を増やした。百万石を超えたのは、利家亡き後、2代藩主・利長が関ケ原の合戦で東軍についたことによる。賤ヶ岳の合戦の時に親父とも慕う柴田勝家を裏切ったように、関ケ原でもかつての主君・豊臣秀頼を攻撃する側に立ったのだ。お家存続のためにうまく“勝ち馬”に乗ることで、加賀藩の発展を切り開いた、という見方もできる。

ただ、家康がそう簡単に利長を信じるわけがない。120万石と引き換えに、「利長は隠居して、弟の利常に家督を譲り、利常は家康の孫・珠姫を正妻とすること」という要求を突き付けた。血気盛んな利長を危険視したのだろう。この時利常はわずか9歳、珠姫は3歳だ。前田家を骨抜きにしようとしたのかもしれない。

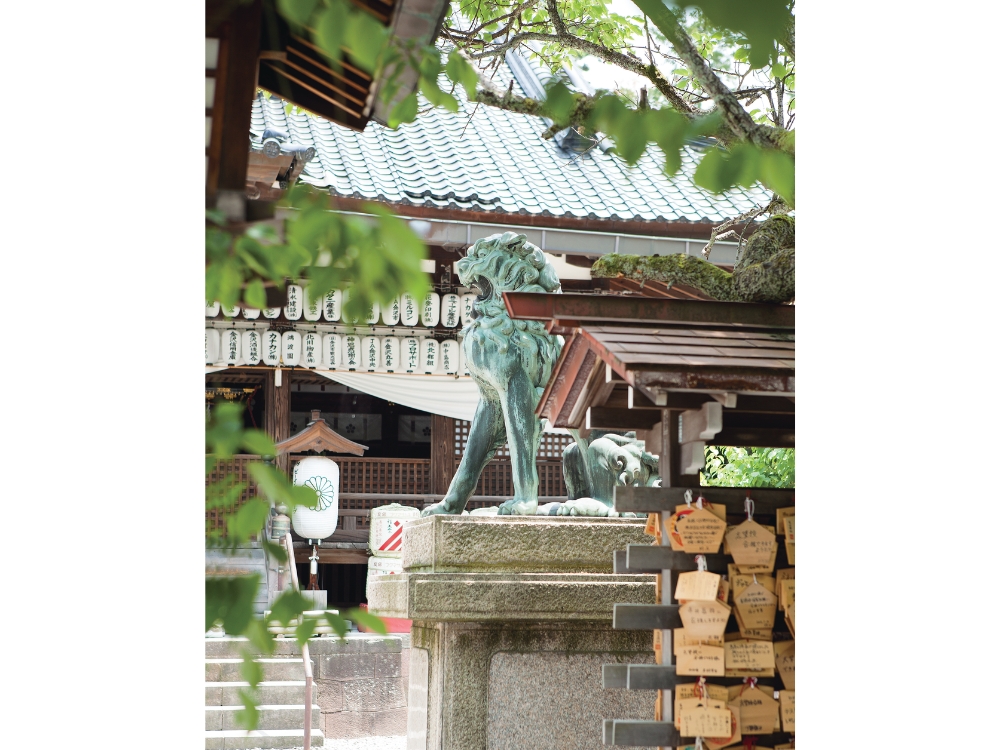

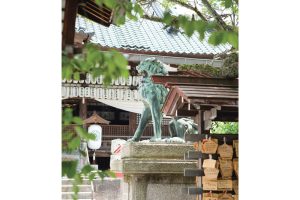

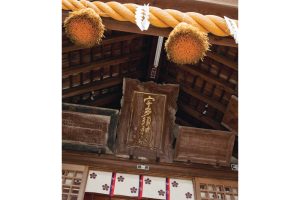

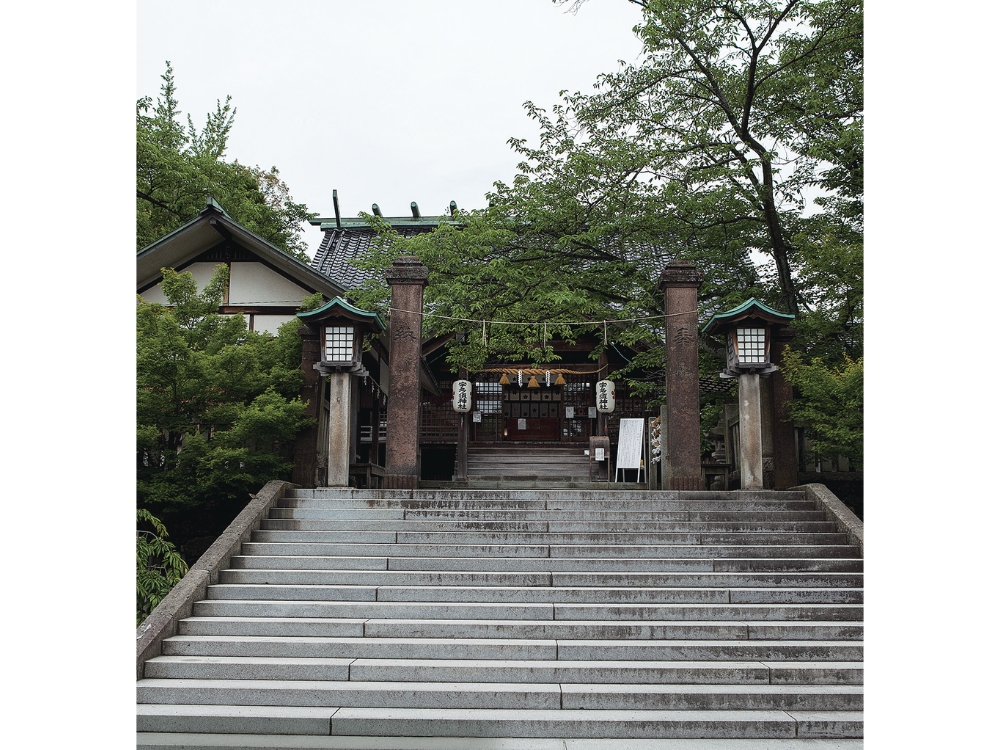

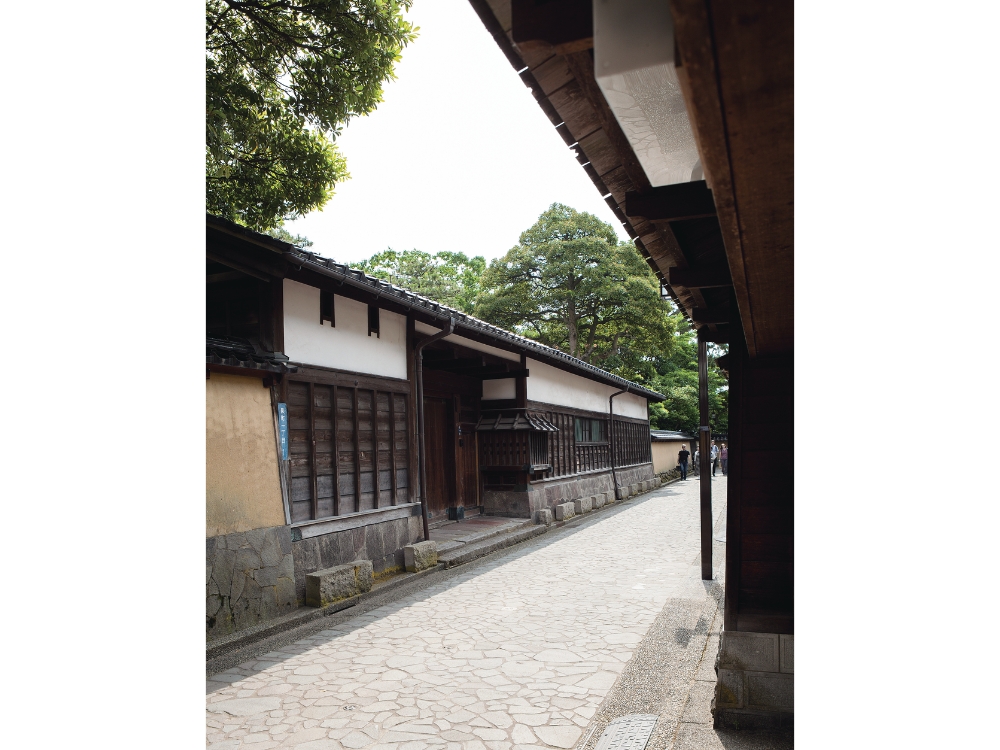

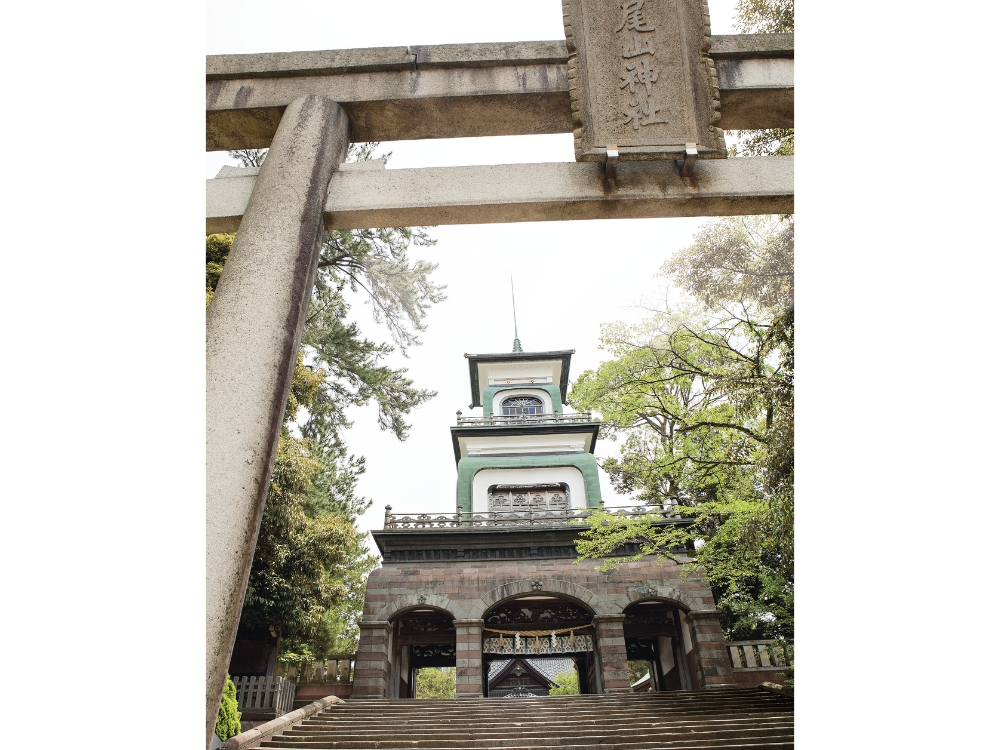

そんな経緯があって、前田家はたびたび謀反の嫌疑がかけられ、廃絶の危機に見舞われている。有力外様大名だけに、幕府の厳重な監視下に置かれもした。何とか疑念を避けようと、ずいぶん気を使ったようだ。そのことがわかるものに、例えば宇多須神社がある。利長は本当は利家を祀る神社を建てたかったのだが、家康と対立関係にあった利家を公然と崇めることはできない。そこで、金沢城の鬼門に当たる方角にある卯辰治田多聞天社の境内に、利長が越中領主時代に崇敬社だった二つの神社の分霊を勧請して卯辰八幡宮を創建。その上で利家の神霊を合祀した。つまり加賀藩の礎を築いた、誰よりも尊敬してやまない利家を「こっそり」祀る、そのくらい徳川と前田は緊張関係にあったということだ。

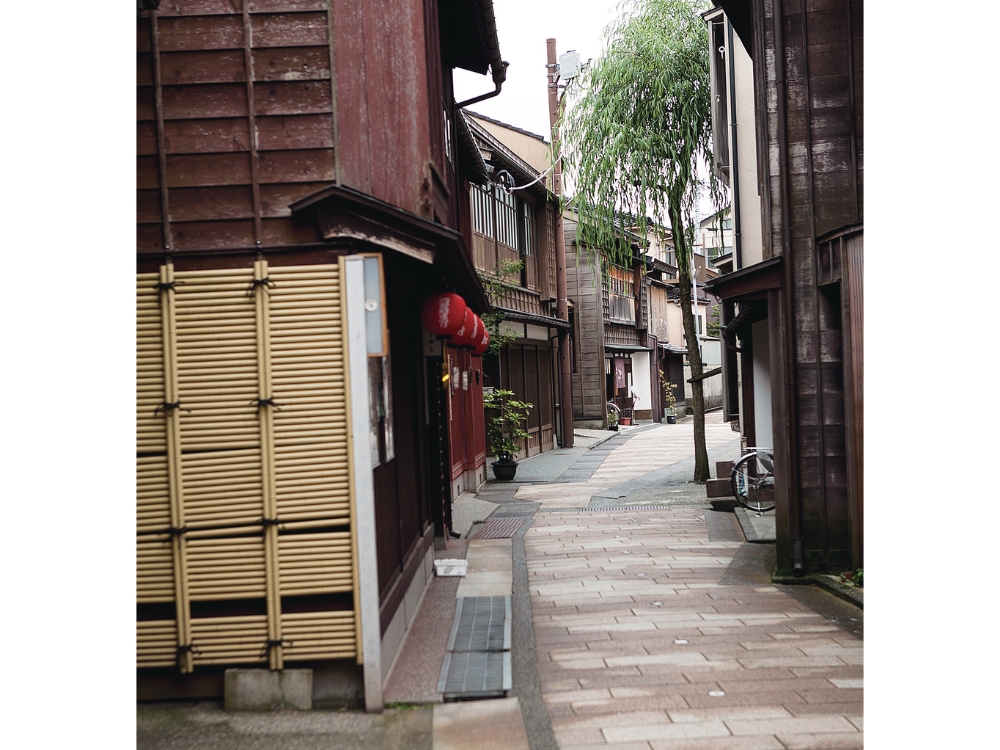

また、利常は「決して武器を取ることはありません」と態度表明をするように、百万石の財力のほとんどを文化政策に注いだという。特筆すべきは、利常が51年にわたって院政を敷いた後水尾のお院を中心とする「寛永文化サロン」という芸術運動を開花させたことだ。利常はいわばパトロン。その中で、利家の時代に下地がつくられた茶道文化を発展させ、蒔絵や金箔、象嵌、絵画、友禅などの超一流の人材を招いて文化の振興に努めたのである。徳川との確執はさておき、利家は派手好みだったというし、歴代の殿様が文化の良き理解者・保護者であったことも大きい。無粋な殿様だったら、かくも華やかな加賀文化は実現しなかったはず。この時代に利常がとった文化政策は、地元民のみならず後世に生きる多くの人々へのビッグなプレゼントになったように思う。

忘れてはならないのは、そういった文化を根付かせ、継承してきた”加賀人”の心意気である。職人はもとより、金沢に生きる人々にあまねく、伝統や文化が暮らしになくてはならないものとして息づいている。

※『Nile’s NILE』2016年7月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています。