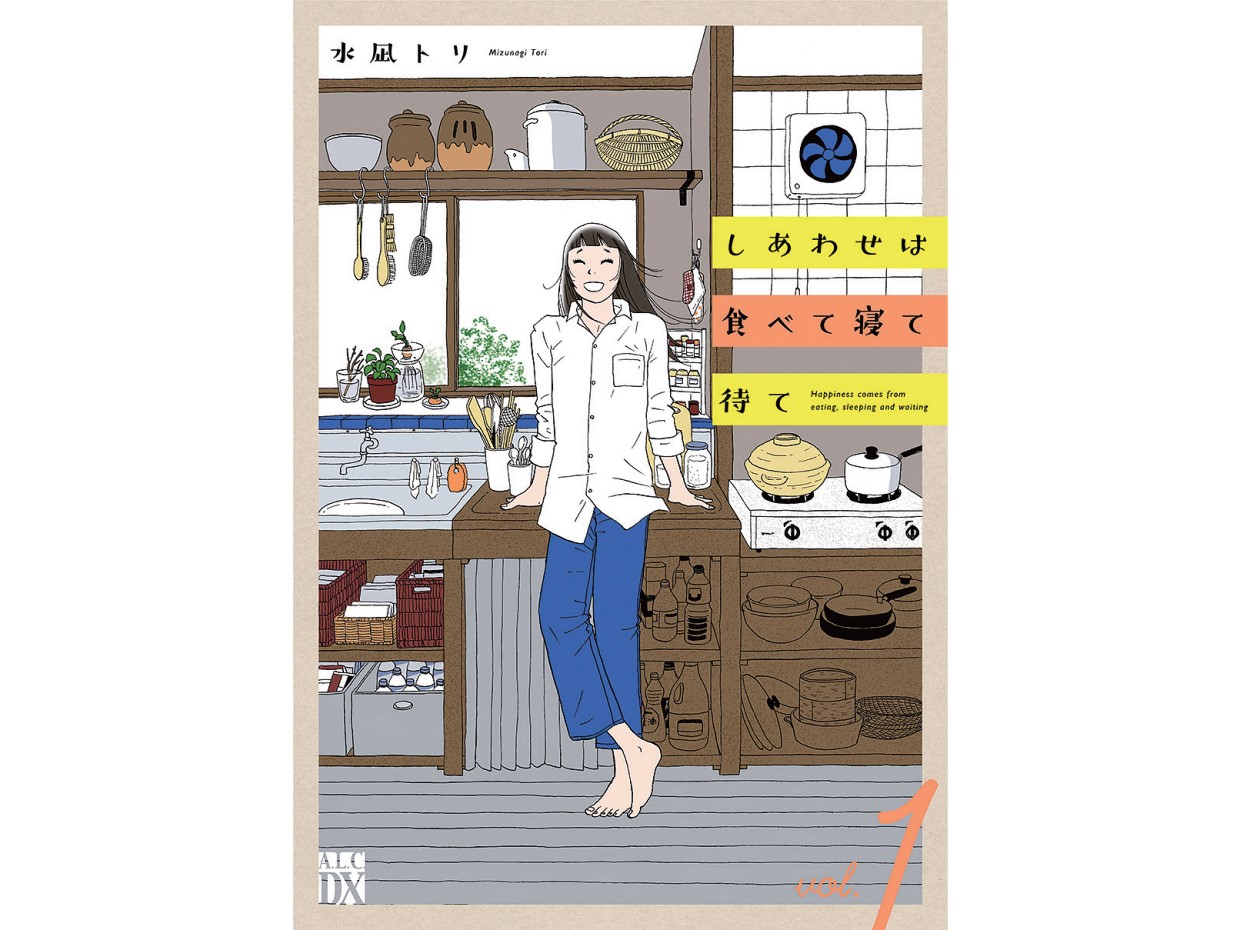

『しあわせは食べて寝て待て』1~5巻

水凪トリ著/秋田書店/各792円

「このドラマ、良くできているな」と思うとコミックが原作、というのはよくある話だ。私の周囲は「いまや才能は漫画界に集中している」との見方で一致する。今春放送されて話題になったNHKの『しあわせは食べて寝て待て』もご多分にもれず、水凪(みずなぎ)トリ氏の同名コミック(秋田書店『フォアミセス』で連載中)が原作だ。膠原(こうげん)病をきっかけに、週4日勤務のパートとして働きながら、築45年・家賃5万円の団地で暮らす38歳・独身の麦巻(むぎまき)さとこが主人公。近隣住民との交流や薬膳を通じて小さな幸せを見つけていく姿を描く。

大根で風邪の症状改善を図ったり、蒸し芋とミルクティーに救われたり、梅シロップを漬けたり、いわゆる「丁寧な暮らし」だなとはじめは思う。が、次第にそれだけではないと気が付いていく。

そもそも「丁寧な暮らし」というワードが頻出するようになったのは、2010年代前半。08年にリーマンショック、11年に東日本大震災が起きて、世の中の空気が停滞する中での現象だった。

味噌(みそ)を仕込む、梅干しを漬ける、ベランダで干し野菜を作るといった「手仕事」「自家製」が若い世代から支持を得て、雑誌はこぞってそれらの特集を組んだものだ。経済合理性が優先される社会へのアンチテーゼという気分もあった。それにしてもまるで戦後の復興期にも似たこの志向は何だろう、いったい何からの復興なのだろうと当時の私はしつこく考えた。思い至ったのが、大量生産・大量消費からの復興ではないかということだった。農薬や化学肥料を使う農業は、生産性を上げる一方、微生物を壊滅して土壌を荒廃させる。高度経済成長期の大量生産・大量消費は生活を豊かにしたかに見せて、実は社会を荒廃させていたのではないか? 無意識のうちに荒廃からの復興を図ろうと「丁寧な暮らし」を選ぶ人々が増えたのではないか?「丁寧な暮らし」はその後、SDGsが主導する「環境に負荷を掛けない暮らし」と共鳴して、個人の志向を超えた推奨すべきライフスタイルになった。