食の価格がニュースの話題に上る機会が、近ごろますます増えているように感じる。

コロナ禍が一段落し、消費活動が活発化してきたころから、食品の値上げラッシュが盛んに喧伝(けんでん)されるようになり、それらは原材料の高騰や輸送費の増大などによるもので、毎日のようにニュースになっていることは、本コラムでも以前に書いた。近所の食堂などの身近な店でも価格が上げられ、おおむねその上げ幅は数パーセントほどで、1割を超えることは少なく、それはスーパーとほぼおなじである。

いっぽうでハレの場となるようなレストランや割烹、料亭などの値上げは身近な店に比べると、幅が大きくなっているようだ。とある割烹では1万2000円だった夜のコースが1万5000円に、1万5000円のコースが1万8000円に値上げ、となっていた。率にすると2割ほどの値上げになる。その理由として、原材料の高騰に加えて、人件費の上昇をあげていた。そう言われると、なかなか異を唱えにくいのだが、客の立場としては釈然としないのも事実だ。

こういうときに必ず引き合いに出されるのが、ハンバーガーチェーンの価格。諸外国に比べて、日本の食がいかに安く抑えられているかと主張し、値上げやむなし、という結論を導くのが常のこと。それだけを聞くと納得してしまうのだが、そのロジックに疑問を抱くことになったのは、書籍の価格である。

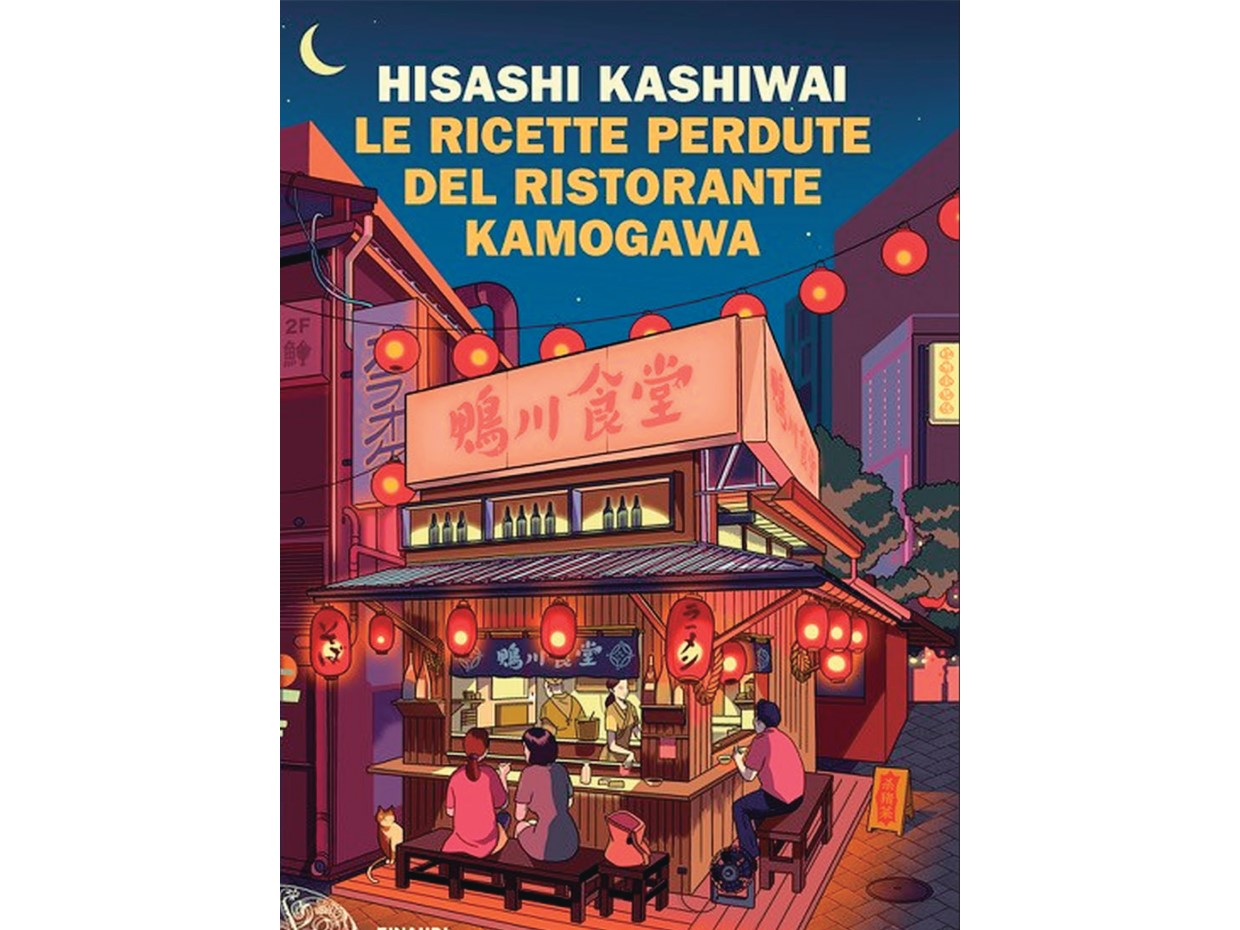

ありがたいことに、拙著『鴨川食堂』が昨年から多くの国で翻訳出版されはじめ、その価格を聞いて驚くばかりだった。日本では数百円で文庫本が売られているが、おなじ内容の本がフランスやイタリア、ドイツなどのユーロ圏では3000円近い価格で売られているのだ。それでもちゃんと売れているのだから、海外での書籍の価格は、これぐらいで妥当だとされているのだろう。

書籍における、日本と海外との価格差は、ハンバーガーの比ではない。つまり日本の食だけが破格に安いのではない。あらゆる物価において、日本と海外の価格差が存在しているということだ。為替レートが円安に振れているのもその一因なのだろう。だからと言って、日本の書籍は安過ぎるので値上げすべきだ、という声はまったく聞こえてこない。本を刊行する出版社も、本を売る書店も、著者である作家も、価格改定を訴えることはほとんどない。たまたま本の価格を例に引いたまでで、こういう例はきっと他の業界でもあるだろうが、ほとんど話題に上らない。