長く続くコロナ禍によって、日々実感しているのは、食におけるプロとアマの違いだ。

外食が制限されるなか、当然ながら家庭での内食が増え、どうせならそれを充実させようとして、工夫を重ねてきた家庭も少なくないだろう。

調理器具を充実させたり、食材を吟味し、ときには遠方から希少な食材を取り寄せたりして、なんとかしておいしく食べようと努めてきた。

そんななかで、これは絶対プロにはかなわないなと思うものと、そこそこ、という注釈付きではあっても、存外プロの味に近づけるものと、ふた通りあることが分かってきた。

もっとも意外だったのはご飯だ。

今や割烹料理店の最大の見せ場と言ってもいいだろう、〆のご飯。

このコラムでも何度も書いてきたが、土鍋を使ってご飯を炊くパフォーマンスは、今や当たり前のようになってきた。

炊く前の状態を客に見せ、ときには「煮えばな」と称して、途中経過も披露し、炊き上げたご飯を客に見せる様子は、「映え」る写真として、料理人の鼻を高くする。

炊飯器まかせで、ご飯を炊くことを日常とする客にとって、アナログ装置で炊くご飯は、まねできないものとして、その価値を大いに認めてきたのである。

何年か前から、我が家でも炊飯器ではなく、土鍋を使ってご飯を炊いてきたが、その火加減にはずいぶんと気を使い、タイマーをにらみながら、火力を調節し、最後に蒸らしあげるまで気を抜くことがなかった。

土鍋ご飯というものは、たしかに手間が掛かるものだが、大失敗というものはほとんどない。おこげが出来すぎたり、柔らかすぎたりはするものの、どんなときでもおいしく食べられるものではあるが、放っておいていいものではない。それが土鍋ご飯だということは経験で知った。

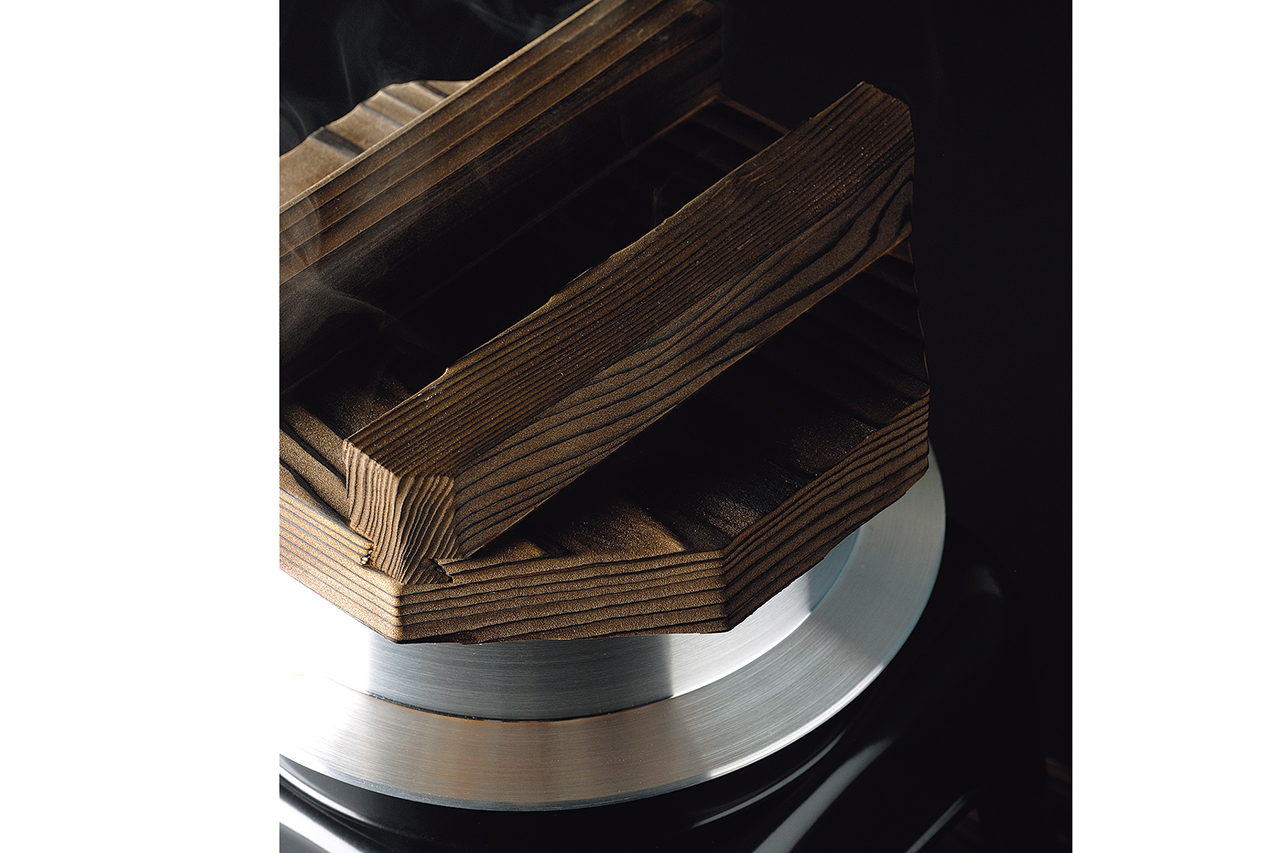

火を点けてさえしまえば、あとはほったらかしておいてもいい。必ずおいしく炊き上がる。まさかそんなことが炊飯器以外で、と半信半疑ながら、試みてみたのが簡易釜飯である。

きっかけはあるテレビ番組だった。「釜-1ワングランプリ」と称して、視聴者からのレシピを再現し、その旨さを競うというコーナーで、とにかく米と食材を釜に入れて、火を点けるだけなのである。

オーソドックスなレシピから、奇抜なレシピまで、どれもが炊き上がりは旨そうに見える。

ならば、と思って通販で3,000円ほどの簡易釜飯器を買って試してみた。

気を配るのは水加減だけ。洗った米と食材を釜に放り込み、あとは固形燃料に火を点けて、炊き上がりを待つだけ、という極めてシンプルな調理。

旅館の夕食などで、この青い固形燃料を使った鍋や焼き物などが出てくると、手抜き料理だと断じて、忌み嫌ってきたものだ。

それを使って、まさかこんな簡単に炊き込みご飯できてしまうとは。これが率直な感想である。一度火を点けてしまえば、やりたくても火力の調節などできようはずもない。ただただ放置するしかない。

なのに、実においしく、しかも1合だけでも炊けてしまうのだから、一人ご飯には強力な助っ人だ。

格安で手入れも簡単。しかもポータブル。もちろん完璧ではないものの、割烹店と同じような炊き込みご飯がいとも容易くできてしまう。

こうして、少しばかりではあっても、プロの味に近づけるものもあれば、到底まねできない料理があることも分かった。

今さらかもしれないが、お造りというものは、プロとアマの差が歴然としている。

どんなにいい包丁を使い、吟味した食材であっても、素人のそれと、プロが引いた刺身では、雲泥の差がある。

お造りと、ただの切り身は、まったく別ものだったのだということも、自分で調理してみて、初めて分かったことである。

お造りともう一つ。椀ものもまた、プロの味にはまったく及ばないことを実感した。

本コラムでも以前書いたように、かつおぶし削り器も使い、上等の利尻昆布をぜいたくに使っても、プロの味や香りには到底及ばない。

割烹で味わうべきは椀ものだ、と言い続けてきたから、ある程度予想されたことではあったが、それでも、ここまでの差が出るとは思わなかった。

かくして、これから割烹店で食事をする際、心して味わうべきは、お造りと椀ものだ、と断ずるに至ったのである。

柏井壽 かしわい・ひさし

1952年京都市生まれ。大阪歯科大学卒業後、京都市北区に歯科医院を開業。生粋の京都人であり、かつ食通でもあることから京都案内本を多数執筆。テレビ番組や雑誌の京都特集でも監修を務める。小説『鴨川食堂』(小学館)はNHKでテレビドラマ化され続編も好評刊行中。『グルメぎらい』(光文社新書)、『京都の路地裏』(幻冬舎新書)、『憂食論 歪みきった日本の食を斬る!』(講談社)など著書多数。

※『Nile’s NILE』2021年9月号に掲載した記事をWEB用に編集し、掲載しています