数々の名作広告を生み出したサントリー

「ウイスキーが、お好きでしょ」

あの心地よいフレーズを耳にすると、思わずハイボールを口にしたくなる人、少なくないのでは? 2007年から現在まで、小雪さん、菅野美穂さん、井川遥さんと3代続くサントリー角瓶のコマーシャルは、人々の心をくすぐり、ハイボール人気に火をつけました。

以前から、サントリーのウイスキーのコマーシャルには、印象的なものが多かったように思います。サントリーの前身である壽屋の宣伝部には、後に文壇の重鎮となる開高健さん、山口瞳さんらがコピーライターとして在籍し、柳原良平さんの味わい深いイラストとともに、数々の名作広告を生み出しました。

「あの時代の壽屋宣伝部がサントリー広告の第1次黄金時代とするなら、第2次黄金時代は1980年代だったでしょうね」

そう指摘するのは、『ビア・ボーイ』『バー・リバーサイド』などの酒をめぐる小説や、ラジオパーソナリティーとしても知られる作家・吉村喜彦さん。1979年にサントリーに入社し、97年に退社して作家活動に入るまでの18年間の大半を宣伝部で過ごした、まさに当時の空気感を肌で知る人物。

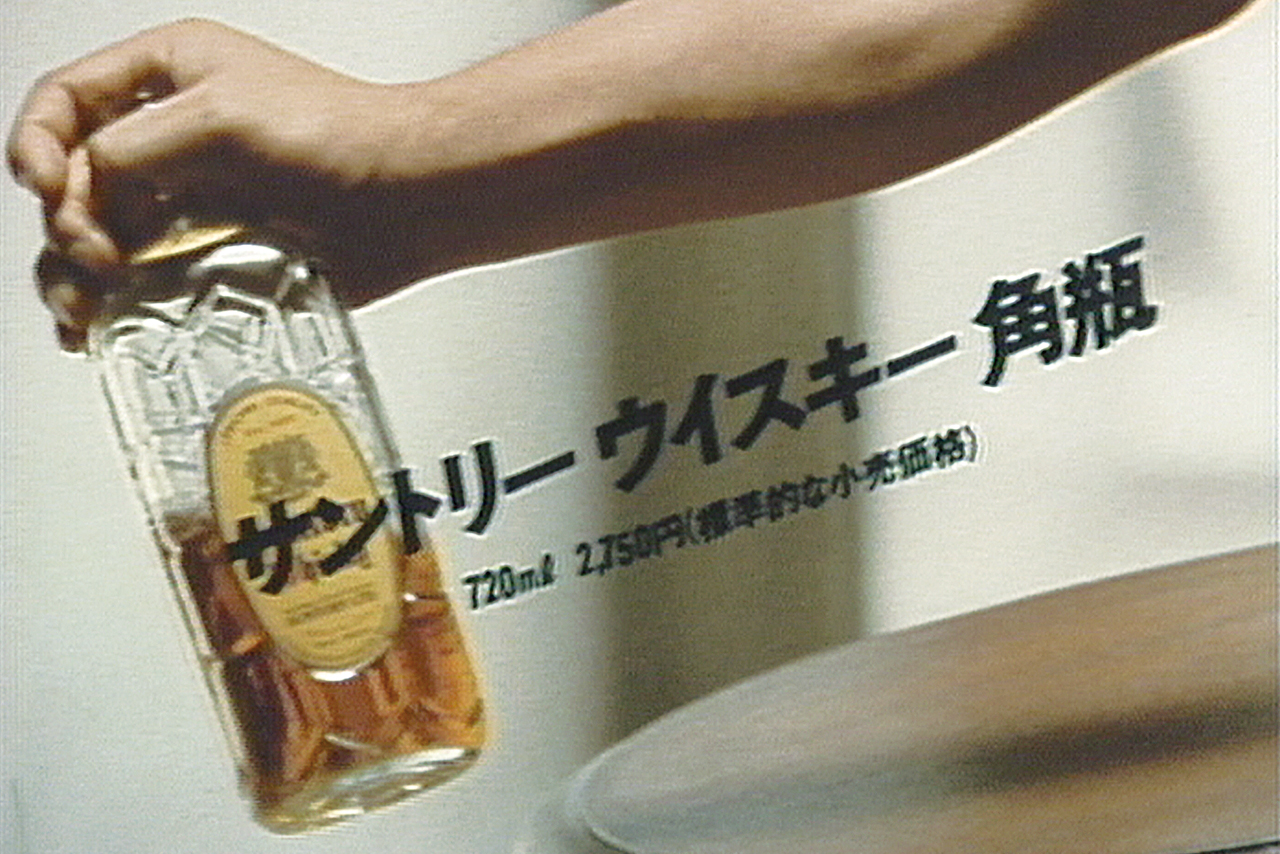

「79年頃には、三宅一生さんを起用した角瓶のCM、羊飼いの青年が出てくるオールドのCMが話題になりました。オールドのコピーは「誰がつくる、次の時代。」。企業としてのあり方や、社会にメッセージを投げかける広告の走りでした」

翌1980年には女優、大原麗子さんを起用した「すこし愛して、ながく愛して。」のコピーも記憶に残るサントリーレッドのCMがスタート。演出は名匠、市川崑監督。和服に身を包んだ彼女が、CMの中では姿を見せない夫とも愛人ともつかない男性のために、かいがいしく旅の準備をしていると、急に癪しゃくに障ってリュックを蹴っ飛ばしてみたり、喧嘩のあとに待ちわびていた彼からの電話に、つい悪態をついてしょげてみたり。しっとりした美貌(びぼう)の中に、気丈でおきゃんな面が浮かび上がり、視聴者の心を鷲掴(わしづか)みにしました。

このCMはレッドからオールドへと引き継がれ、続編も制作されました。オールドは当時、単一ブランドの年間ウイスキー販売量の世界記録を樹立し、現在も破られていないのだとか。一連のCM効果がうかがい知れるでしょう。

以降サントリーは、井上陽水さんを起用した角瓶、「飲む時は、ただの人。」などのコピーも印象深い菅原文太さんのホワイト、作家の村松友視(ともみ)さんを起用し、ウイスキーを注ぐ分量を指の幅で表現した「ワンフィンガー、ツウフィンガー」という言葉が流行語にもなったオールドなど、80年代を通じて話題のCMを連発していきます。その背景を、吉村さんはこう明かします。

「当時サントリーの宣伝部では、プロデューサー制を採っていました。何人かのプロデューサーがいて、各人が中心となって外部のディレクター、カメラマン、コピーライターなどのクリエーターや、予算の配分を決め、そこに広告代理店をつけるようなやり方。そうするとプロデューサーの個性や生き方が、CMに反映されるんです。僕の場合は音楽が好きだったので、角瓶の井上陽水さん、アーリー・タイムズのライ・クーダーさん、ジャック・ダニエルのCMではエミルー・ハリスさんの曲を採用しました。I.W.ハーパーではカントリー&ウェスタン的イメージだったのをソウルミュージックの方向に持っていき、ソーダ割りを仕掛け、焼酎が流行する中でバーボンブームを起こしました。当時は、サントリー宣伝部独自のノウハウを、先輩プロデューサーの後ろ姿を見て学ぶような職人的雰囲気がありましたね。プロデューサー制には、そうしたノウハウを外部に漏らさないメリットもありました。当時の佐治敬三社長は大プロデューサーでしたから、その下で伸び伸びと広告制作を進める雰囲気が醸成されていましたね」

前述したオールドの「羊飼いの青年」に象徴される広告も、このサントリー宣伝部ならではの土壌から生まれたもの。カンヌ国際広告祭で金賞を受賞したトリスの「雨と犬」、83年に世界の偉人シリーズとして、詩人ランボー、建築家ガウディ、音楽家マーラーのイメージで制作されたローヤルのCMなど、いずれも30秒から60秒の中に短編映画さながらのアーティスティックな世界が展開されていました。

「サントリーは広告のトップランナーなんだという気概を皆が持っていました。当時、広告の世界では、サントリーや西武百貨店、パルコがリードしていましたね」

80年代も後半になりバブルが兆してくると、海外のスターを起用したCMも多数制作されることに。ホワイトではハービー・ハンコックさん、ロン・カーターさんらのジャズメン、サザンオールスターズの「いとしのエリー」をカバーしたレイ・チャールズさんのインパクトも絶大でした。

「ハリウッドスターのミッキー・ロークさんにサントリーリザーブのCMのオファーをしたら快諾でした。経済の力だけでなく、サントリーがかねてから国際的な広告賞を取っていたことや、70年代にサミー・デイヴィスJrさんをホワイトのCMに起用していたことなどの実績も大きかったと思います」

80年代からバブル期にかけて、第2次黄金時代のサントリーCMに携わった吉村さんですが、その目には最近のCMはどう映っているのでしょう?

「僕の尊敬するコピーライターの秋山晶(しょう)さんに『広告はドリームである』という言葉があるんです。こんな時代だから、せめて広告の中で夢を見せなきゃいけないのに、最近は知名度を上げるためだけに下品に叫んだり、笑いを狙っているけれど笑えない“短期的視野の広告”が当たり前になっているように思います。山口瞳さんは『露骨は嫌だね』と言っていました。コンセプトがまる見えなのはダメだということです。80年代は広告が文化でありジャーナリズムであった時代。あの頃は日本人が自信を持っていた。歌は世につれと言いますが、CMも同じ。CMは時代の無意識を取り込んでいくもので、僕らはコマーシャルで世の中や人の感性を変えようと思っていましたよ。そういう社会的責任や誇りを広告主やクリエーターは絶対に放擲(ほうてき)してはいけません」

広告が夢を見せてくれた80年代。そんな時代が再びやってくるでしょうか。“誰がつくる、次の時代。” ――「羊飼いの青年」のコピーに込められたメッセージを今、改めて意識すべき時なのかもしれません。

吉村喜彦(よしむら・のぶひこ)

1954年、大阪生まれ。1979年サントリー宣伝部に。ウイスキーを中心に広告制作。朝日広告賞、電通賞、ACCグランプリ、フジサンケイ広告大賞などを受賞。響、山崎、白州など立ち上げ時から広告企画。1997年、作家に。『ウイスキー・ボーイ』『炭酸ボーイ』『バー堂島』『マスター。ウイスキーください』『漁師になろうよ』など著書多数。