1962年神奈川県横浜市生まれ。マンガ家として人気を博し、バブル期を象徴する存在に。2005年S字結腸がんのため逝去。享年42。愛犬のサンディと。(写真提供/占部雅一)

バブル華やかなりし当時、「オヤジギャル」という言葉が一世を風靡しました。ギャルという存在が、それまでの“ブリっ子”から“オヤジ”化し、オジサンのスポーツとみなされていたゴルフに打ち興じ、傍若無人なまでに我が道を行く──いい言い方をするなら、自立した新時代の若い女性がこう呼ばれました。 1990(平成2)年の新語・流行語大賞の新語部門で、「オヤジギャル」は銅賞に輝いています。

その「オヤジギャル」の生みの親にして、『週刊SPA!』の連載マンガ『スイートスポット』で大ヒットを飛ばした中尊寺ゆつこという名前を、当時「ヤンエグ」だったり、「オヤジギャル」だったりした方なら、ご記憶でしょう。

筆者は、ブレーク前の中尊寺さんと1988(昭和63)年、知り合いの編集プロダクションの紹介で出会いました。いくつかのマンガ誌で入賞するなど、すでに才能を発揮し始めてはいましたが、「なかなか自分が思うようなマンガを描かせてもらえない」とこぼしていたのを覚えています。当時、『週刊プレイボーイ』の編集者だった筆者は、イラストの仕事を何度かお願いしました。同時期に、彼女は小学館の女性誌『Can Cam』でも連載を始めることに。当時の編集担当だった尾崎靖さんが、こう証言します。

「女性誌では光文社の『JJ』の人気がすごくて、後発の『Can Ca m』は、まだまだでした。それが『読者目線』という方針で読者モデルを起用し、読み物企画も進んでいる読者とコラボしたら、女子大生を中心にウケ始めた。海外旅行やブランド物を紹介する『ニューリッチ宣言』という特集も人気でした。オジサンにゴルフに連れて行ってもらう女の子も出てき始めていましたね。まさにそういう時代に、ちょっとおもしろい子がいるって紹介されたのが中尊寺さん。彼女もゴルフをやっていて、強気でタカビー。これは新しい人種かもと思って、オヤジギャル養成講座みたいな連載をお願いしました。そのときどきで彼女が気になっていることを文とイラストでまとめる企画。『ギャル進化論』とか言って、類人猿から人間になって、ボディコン着て、オヤジギャルになってゴルフするみたいな回もありましたね」

日本がバブルに沸き始めた時代の空気に、彼女はぴったりハマり始めます。間もなく小学館の女性週刊誌『女性セブン』で、連載マンガ『お嬢だん』がスタート。主人公は、中尊寺さんの中にあった「オヤジギャル」像を具現化した丸の内OLの白井麻子。仕事はそっちのけ、アフター5の充実や自己実現を優先させる破天荒なOLをめぐるギャグマンガでした。これが話題を呼び、大ブレークする『週刊SPA!』の『スイートスポット』につながっていきます。

『スイートスポット」を担当した、当時『週刊SPA!』の編集者だった占部雅一さんは、こう回想します。

「『週刊SPA!』は 88年に創刊しましたが、1年たっても泣かず飛ばず。連載マンガでテコ入れする方針が打ち出され、マンガ家を探し始めました。そこで紹介されたのが中尊寺さん。すでにオヤジギャルというコンセプトを持っていて、ゴルフマンガを描きたいと。当時の編集長からは、女流マンガ家のゴルフマンガというだけで、GOの指示がでました。ゴルフOLとビジネスマンとのラブストーリーみたいなことを想定していたのかもしれませんが、『お嬢だん』を見ていても、ストーリーが特にあるわけでもないし、トレンドや音楽の話題も、ついていけない部分もかなりあって、不安もありつつスタートしました。やはりストーリー云々ではなく、ゴルフを中心に彼女が気になっていることを、とにかく描く感じでしたね。でもそれがたちまちウケて、雑誌も売れ始めて。ネタ出しや調べものの協力はもちろんしましたが、『分かってね、却下‼』なんてしょっちゅう。彼女は、リスペクトに値する“オヤジ”、 たとえば政治評論家の竹村健一さん、国際ジャーナリストの落合信彦さん、ニューヨークに遊びに行って帰ってきたらトランプさんにも興味を持って、みんなマンガに登場させていました。デヴィ夫人も出てきたかな。マンガに登場した人と、それが縁で仲良くなることもありました。そのうち、ゴルフ以外の彼女が気になるテーマが増えていきましたね。既存のマンガ誌では受け入れられなかったと思いますが、記事主体の週刊誌だったから、うまくハマったのかもしれません」

当時、ちょっとサブカルなニオイの女流マンガ家が人気でした。内田春菊さん、それに続いて中尊寺さん、桜沢エリカさん、岡崎京子さんらが3人娘のような扱いを受けていたことも。その中でも中尊寺さんは異色の存在だったように思います。マンガ家というよりも、トレンドセッターというか、オピニオンリーダーのような役割を担っていたような印象。その思いは、筆者がPLAYBOY日本版編集部に異動後、彼女に連載企画をお願いして、より確信めいたものになっていきました。

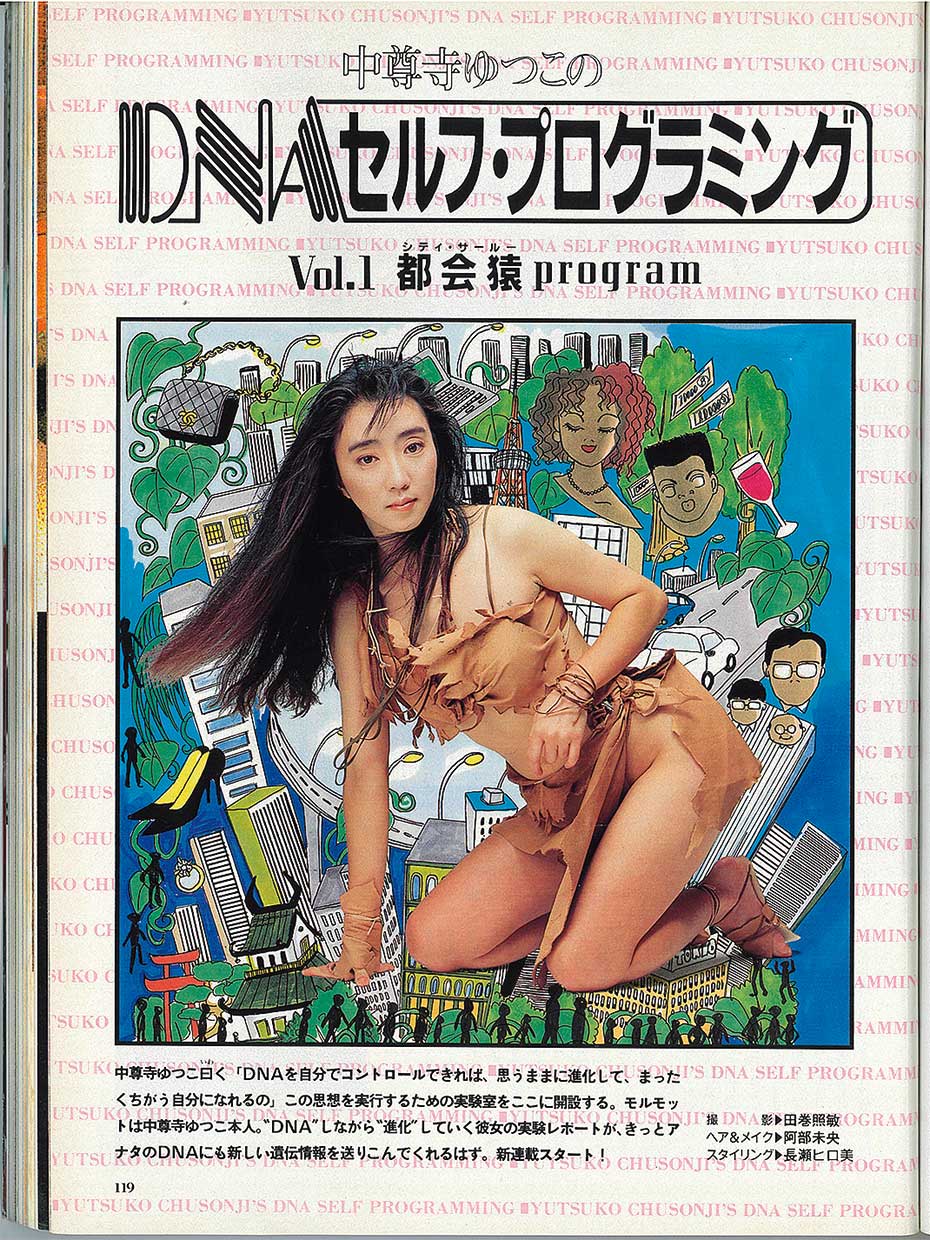

「マンガじゃなくて記事の連載がいい。人間がDNAレベルで進化する企画。テーマに沿ったアタシの写真とイラストを融合させたいの」

ブレーク前からのよしみで彼女に相談を持ち掛けたところ、あまりにも明確なビジョンを提示され、ちょっとたじろいだことを記憶しています。その企画、『DNAセルフ・プログラミング』は、PLAYBOY日本版90年8月号から12月号までの短期集中5回連載で掲載しました。第1回は「都会猿プログラム」。下北沢のジャズ喫茶で飼われていたサルに会いに行き、類人猿から人間に至るDNAの本質を考察。この中で、彼女はこう記しています。

「3世代先にはもしかしたら今の人間よりずっと進化していて、宇宙人と簡単に話したり、今、超能力と言われていることも日常になっているかも。でもそんなのってじれったい。(中略)私は今、この1回の人生の中で何回も進化してみたい。(中略)今まで見えなかったものが見えてくるようなプログラムを組んで、自分を実験台にして進めて行こう。(中略)そうやってポジティブに自分の DNAに働きかけていけば、自然に DNAをコントロールできるようになって、何事もうまくいく人間になるだろう。これは確実に進化だ。このコトに女の子たちは気づいている。日本の男をおき去りにしてどんどん海外へ行く女のコたちは、そうやって進化しようとしているのだ」

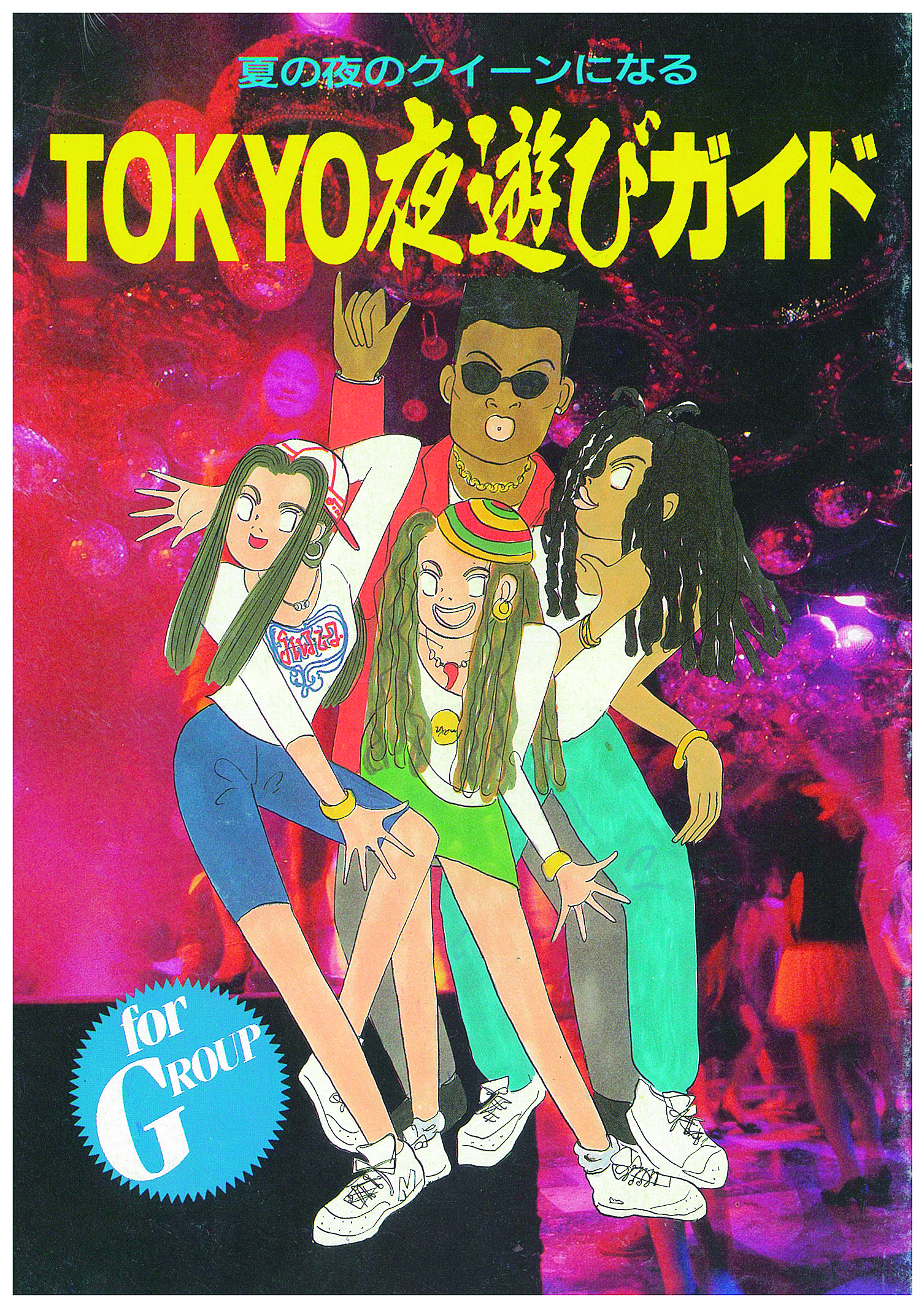

「オヤジギャル」とは、単なるゴルフ女子ではなく、進化のプロセスに入ろうとしている女性たちが意識されていたことが分かるでしょう。86年に男女雇用機会均等法が施行され、男性主導の社会がやっと変化の兆しを見せ始めたのもこの頃。「オヤジギャル」は男性型社会へのアンチテーゼであり、今でいうジェンダーギャップや、ダイバーシティなどのテーマに通じるものがあったように思います。

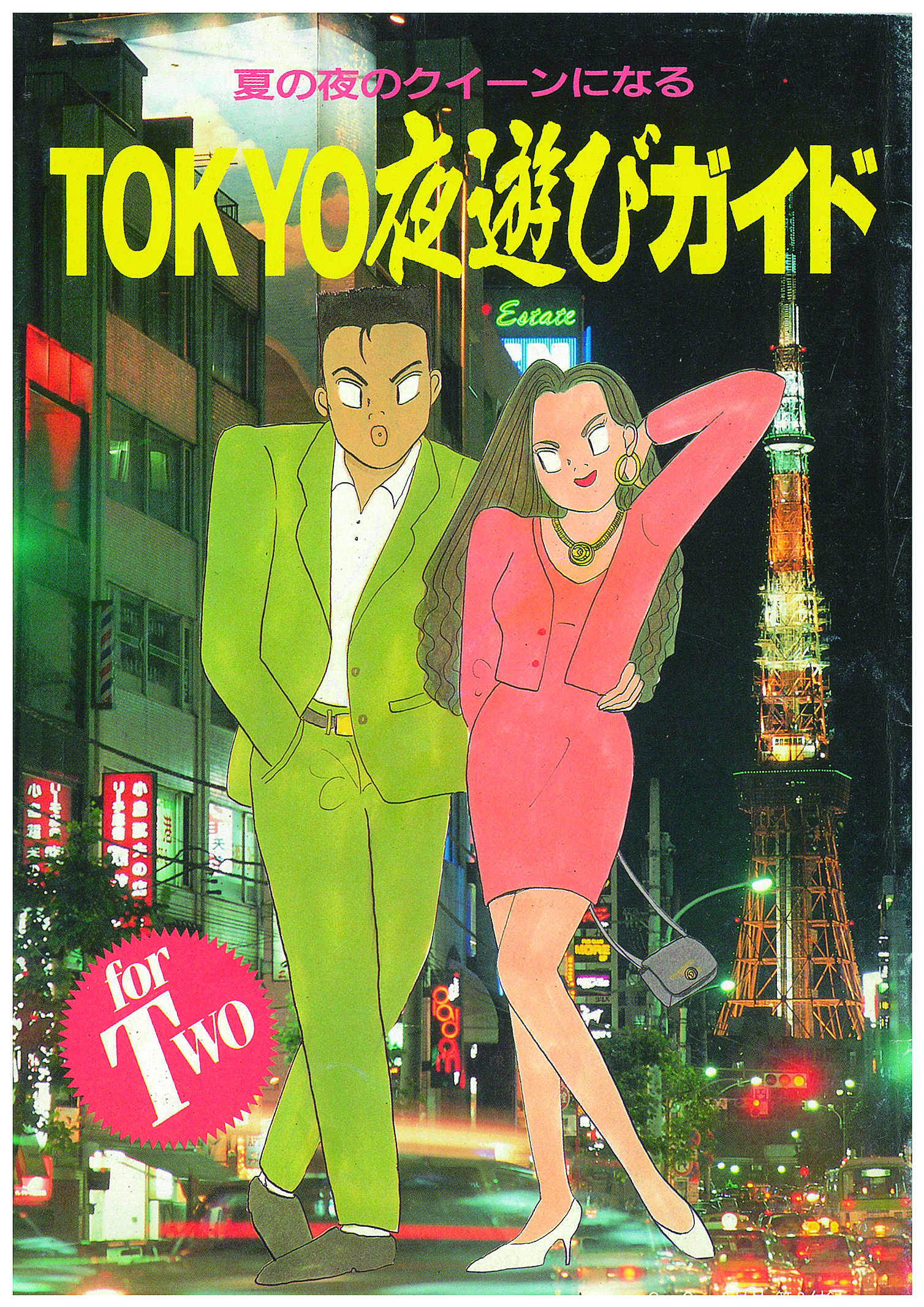

連載第2回は「ボーダーレスプログラム」。様々な人種の女性たちと銭湯につかるビジュアルで、既成の枠組みを取り払うことの重要性を強調。第3回「ゲイプログラム」では、現在のLGBTQ的なテーマを展開。第4回「イルカ・プログラム」では、京急油壷マリンパークでイルカとの撮影を敢行。彼女は、イルカとのコミュニケーション実験で知られる脳科学者ジョン・C・リリーなど、ニューエイジムーブメントの主要人物たちに関心を寄せていました。イルカを通じてエコにも言及、そこには今でいうサステナブルなあり方への意識があったように思います。最終回の「UFOコンタクトプログラム」では、パワースポットとして知られる奈良県の天河神社に赴き、UFOを呼ぼうと試みました。折しも天河神社は祭典の日で花火が打ちあがり、雰囲気は満点でしたが、残念ながらUFOは飛来せず。しかし彼女は、霊能者を集めてUFOを呼ぶテレビ番組に参加し、母船級UFOとの遭遇を経験したとか。この回では、人類と宇宙とのボーダーを取り払うことや、最近のスピリチュアルブームに通じる意識も書かれていました。

92年に「スイートスポット」の連載を終えた彼女は、ニューヨークで数年を過ごしています。一度現地に彼女を訪ねましたが、当時まだ危険視されていたハーレムのクラブに連れて行ってくれて、すっかりニューヨーカー然としていたことが印象的でした。日本にいる頃から、ディスコやクラブにも足を運び、自身もDJをやるほどでしたが、ニューヨークで本場のクラブカルチャーや、ヒップホップ、R&Bなどを満喫しながら、さらなる「進化」を続けていたようでした。

帰国後、お会いする機会がめっきり減りましたが、彼女は文筆やマンガなどで、時代の先を行く意識を発信し続けていました。海外にも積極的に赴き、2004年には元米大統領ジミー・カーター氏との会見も果たしています。そんな彼女が年1月、急逝されたとの報に接し、本当に驚きました。享年42。あまりにも早いお別れでした。

中尊寺ゆつことは何者だったのか? 『Can Cam』で彼女を担当した尾崎さんは、こう言います。

「本人も言っていたように、42年の人生で、本当に何度も進化を遂げたんじゃないでしょうか」

『スイートスポット』を担当した占部さんはこう言います。

「彼女自体がエネルギー体のようでしたよ。フローっていうか、動きながら、いろんなものを取り込んで発信するような。だから自分自身を削るようなこともあったでしょう」

今、パンデミックで世界中が閉塞感に覆われ、新しいボーダーができてしまっています。もし中尊寺ゆつこが生きていたら、何を発信し、どんな進化を誘発してくれたのでしょうか。もしかしたら、彼女は宇宙人だったのかも。振り返ると、筆者にはそんな思いさえ湧いてきます。