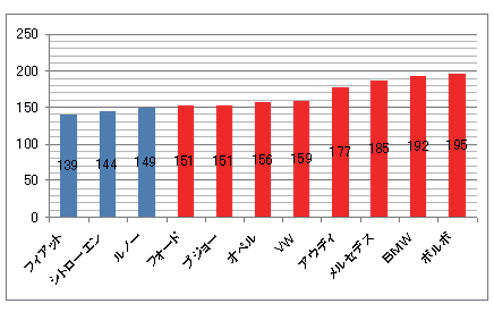

環境改善問題は、いまや一つの国では解決できない状況にある。しかし、特に欧州では、比較的大きなクルマを主に北米や産油国などに輸出して経済繁栄しているドイツと、国内向けの小型車を多く生産するフランスやイタリアでは事情が大きく異なる。そのため、どうしてもドイツ対フランス・イタリアという図式になってしまう。さらにEU環境委員会も、どちらかと言えばドイツに厳しい態度をとっており、欧州でクルマを販売するメーカーは2014年までにCO2排出量を平均130gに抑えるガイドラインを設定している。

またこの数字を超えたモ デルに対しては課徴金が考えられている。事実、ドイツ以外の国々ではすでにCO2排出量をベースにした自動車税が施行さ れており、これが欧州全域、そしてドイツへ及んだときにはこれまで言及してきたドイツ・プレミアム・メーカーには死活問題である。しかし国益を考えれば、ドイツ政府としても簡単に環境主導型へシフトするわけにはいかない、このジレンマこそドイツが抱える大きな問題なのだ。

やるべきことはやる優等生?

このように経済主導のドイツではあるが、国内の緑の党、いわゆるグリーン派は黙ってはいない。先ごろブレ ーメン州では、ドイツ史上初めて「環境保護のためア ウトバーンに120km/hの速度制限」を設けた。ドイツは連邦制のため、州内の交通規制は知事や環境大臣が決定権を持っているのである。さらにEU環境省は、メーカーは自動車の広告において必ずそのクルマのCO2排出量と燃費を最低20%のスペースで公開するガイドライ ンを決めようとしている。タバコの広告のように「このクルマに乗るとこれだけ環境を汚染しますよ!」とユ ーザーに警告を発するためだ。

むろん、ドイツ・メーカ ーも努力している。一年も前から環境適合モデルを市販しているBMWは、やはり正直な企業といえるし、燃料電池あるいは電気自動車まで広範な技術をすでに公開しているフォルクスワーゲンやメルセデス・ベンツ も一目置くことができる。とりわけメルセデス・ベンツ は非常に具体的なシナリオを発表しており、徐々にその実現へ向かっている。

高級大型SUVでお出かけの際は要注意

各メーカーが環境対策に取り組んでいるのは事実だ。しかし、経済大国である以上はビジネスから離れられないのもまた事実である。彼らのブランド・アイデンティティはドイツの交通環境、主にアウトバーンの速度無制限によってバックアップされてきた。だから性能を落として環境に邁進するなど根本から発想を転換するにはいたらない。それは、ドイツ車を愛するドイツ人はもちろん、アメリカ人、アラブ人そして中国人や日本人も、メイドイン・ジャーマニー・イコール高性能という記号があるからこそ、ドイツ車に高い付加価値を払う事実が存在するからだ。

世界の多くの富裕層と環境に無頓着な国々は相変わらず、かつて低開発国の人々がピカピカのトランジスタラジオを欲しがったような考えでドイツ製大型車を買う。欧州では、 カイエンやX5あるいはアウディQ7やメルセデスMLクラスなどの大型SUVで、無農薬野菜を買いに行くお金持ち主婦にペンキ が投げつけられる事件も起きていることを、我々は知るべきである。

※『Nile’s NILE』に掲載した記事をWEB用に編集し再掲載しています